生物部のページ

[前のページに戻る場合は、ブラウザの閉じるボタン  でウィンドウを閉じてください]

でウィンドウを閉じてください]

生物部を紹介します

|

生物部です。今年は1年生に「やる気のある女子」が4人も入部し、1年生男子と共に今後の活躍が楽しみです。

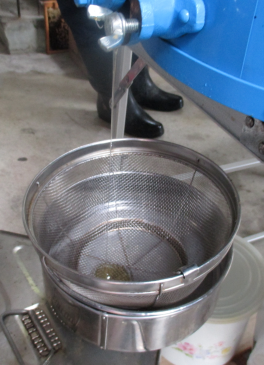

火曜日と金曜日の放課後に生物講義室で活動しています。 今年(H28年)度は、養蜂にチャレンジしよう!と顧問はその気になっています。 しかし、実際の養蜂家からアドバイスを受ける必要があります。そこで、茨木市の北部にある追手門大学で有志による養蜂(週末養蜂家の高槻在住の方が指導)をやっていると聞き、5月中旬に女子部員2名と実際に採蜜の場面を見てきました。 採蜜や巣箱の内見などは、早朝に実施されるので、大学までの交通手段や継続できるかが課題です。 現在飼育している生物 セキセイインコ(スパングル品種と羽衣品種(梵天、背巻き、さらに肩の羽毛が直立している貴重な突然変異体)はここ2年繁殖が不成功。 コキンチョウ(5色が体全体に表現 緑(背中)、黄色(腹部)、青(腰)、赤(顔、頭)、紫(胸))の遺伝についてはH26年に生徒生物研究発表会で発表しましたが、繁殖が難しくまだ成功していません。 パンダマウス(日本古来のマウス、江戸時代の書物“珍玩鼠育艸”に豆ぶちと記載)は現在12代目で、だんだん目の周りが黒い個体の出現率が増加してきました。 |

||

セキセイインコ

|

コキンチョウ |

パンダマウス |

≪活動報告≫

生物部 2学期の活動報告 (パンダマウス、セキセイインコ、グッピー、イシガメ?)

パンダマウスもセキセイインコもこの2年間、繁殖不成功!

1、 6期生の先輩からパンダマウスの継代飼育を始めて、4年間13世代にわたってパンダ柄すなわち目の周囲も黒いマウスの誕生を夢見て交配をしているが、

平成28年4月以降繁殖ができていない。高齢化もあるが、若い個体同士でも繁殖しない。原因は光? 現在5匹

2、 セキセイインコのスパングル系統(羽の先端に黒い色素が出ない。

目は黒くアルビノではない)とその羽毛の生え方の突然変異体(羽衣セキセイ)を3年以上飼育しているが、これも無精卵ばかり産み?殖しない。

1と2から、原因の1つは飼育室の光環境(蛍光灯での明暗周期が4年以上)の影響が大きいのではないかと顧問の先生は考えているようだ。

3、 コキンチョウのメスが10月18日に死亡した。約4年の命であった。原因は、嘴にできた疥癬? エアコンによる乾燥?で気管を数回痛めた、寿命などが考えられる。残念。

グッピー 水温の低下で80%死亡!!

4. 5月以降順調に繁殖し、100尾以上の子供が生まれ、文化祭でも遺伝形質(色合い、尾ひれの形など)を紹介した。そして、11月の生徒生物研究発表会で発表することも視野に入れ、

次世代の交配を考えていたが、気温の低下による水温低下で、11月下旬水温12度の段階で80%近くが死んでしまった。ヒーターを設置しようとしていた矢先の出来事であった。

もっと早くヒーターを設置すべきであったと反省している。残った20尾から来年度また繁殖させ遺伝結果を見て、考察ができたらいいなと思っている。

ニホンイシガメ 実はクサガメとの交雑種のウンキュウの可能性も

5. 11月中旬にイシガメを飼育し始めた。友人の父親が家で孵化させたものを2個体いただいたが、クサガメとの自然交雑種である可能性があると聞いた。今後、調べてみたい。

|

生 物 部 1学期活動報告

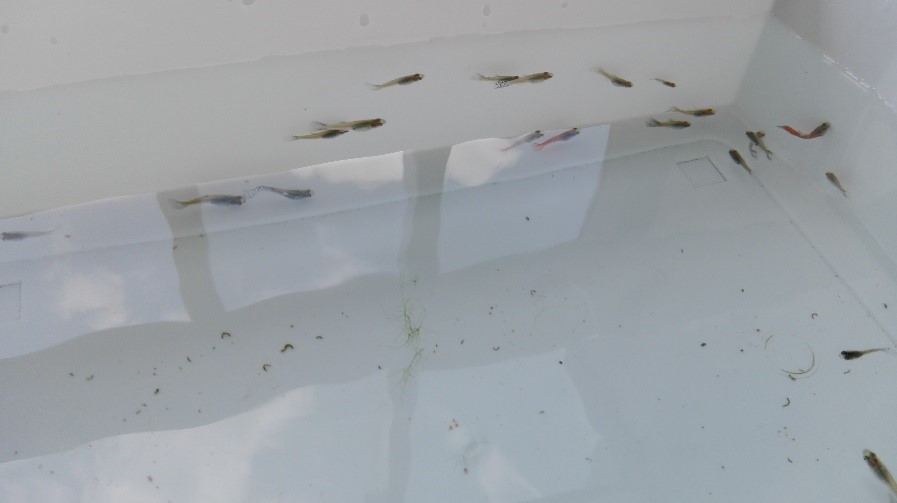

4月末に2年生女子部員が中心となって、グッピーの♂3尾♀5尾をペットショップより購入し、飼育し始めました。

その後、飼育経験のある部長が中心となって世話をすると、順調に1尾の♀から稚魚が10〜20尾生まれ、

その後も約3週間から1ケ月間隔で出産(卵胎生なので体長2〜3mmの稚魚が母体から生まれる)し続け、

8月18日現在約150尾の日齢の異なる稚魚が、水槽狭しと泳ぎ回っています。

最初に生まれた個体は、2.5か月程で、オスでは尾びれを中心に色や柄が出てきました。

飼育の動機は、様々な色や柄の個体の遺伝を調べることで、そのためには繁殖が欠かせません。

以下に写真を掲載します。

左から ①飼育水槽と産卵用水槽 ②親のグッピー 尾ひれに色が出ているのが♂

③生まれて14日後の稚魚 ④約2か月後の成長した稚魚 一部尾びれが

|

生物部の活動

飼育動物では、パンダマウスは12世代目にして、目の周りが少し黒くなっている期待している両親から1年近く子どもが生まれていません。

可笑しいな! ネズミ算はウソ?

セキセイインコは、羽衣突然変異遺伝子をヘテロにもつスパングルWFの白と薄黄、ブルーパイドと並パイド、羽衣同士のペア

3組とも無精卵ばかりで、2年近くヒナが孵りません。以上の共通点は飼育室での飼育で太陽光(自然光)に当てていないことが原因かもしれません。

菌類や植物では、2017年 1月より 1,2年生中心で、温室でシイタケを栽培し、成長の様子を観察しました。下の写真をご覧下さい。

また、芽が出ていたジャガイモを発見したので畑に植えました。原種のチューリップは、本年は2倍の4つの花が咲きました。

また、珍しいニホンミツバチの好きなキンリョウヘン(ラン科)の写真を掲載します。

|

生物部の活動報告(文化祭後)

毎週の活動

パンダマウスの世話、セキセイインコやコキンチョウの世話、

畑での冬物や来年の春に向けての作付の準備 種まき

特別活動

それを、顧問がプライベートでタイ(チェンマイ)の高校生に見せに行き、彼らから生物部員向けメッセージを持ち帰った。

.jpg) |

生物部の1学期後半から夏休み中の活動報告

|

|

|

|

|

|

1学期 活動報告

畑やビオトープ

5月上旬に顧問が購入してくれた野菜苗(小玉スイカ マッカ瓜 ミニトマト)、安納イモ(種芋)、花苗(黄色カラー)を畑やビオトープに植えた。その後、当番を決めて水やりや雑草抜きをしてきた。

飼育室と生物講義室

飼育しているパンダマウスの世話(敷きマットの交換やケースの洗浄)は、顧問と交替で実施してきた。12代目にはよりパンダ模様のマウスが生まれるように7月下旬にペアリングした。

セキセイインコ(突然変異種の羽衣、スパングル・・)や6色が体表に表れているコキンチョウ(胡錦鳥)は顧問が世話をしている。

追手門大学ミツバチプロジェクト

ミツバチの生態観察のために、蜂蜜採取の見学を有志で始めた。養蜂場所が茨木北部の追手門大学内であり、土曜か日曜日の早朝(6時から7時)に実施されるので、行くのが大変。家族に送迎してもらうことがつらい。

今後の活動予定

毎年11月23日に実施される「大阪府高等学校生徒生物研究発表会」活動部門に発表ができるように、パンダマウス12世の成長結果や養蜂見学体験談作成に取り組む。

[前のページに戻る場合は、ブラウザの閉じるボタン  でウィンドウを閉じてください]

でウィンドウを閉じてください]