年越しのお手伝いに、つばさ生ら16名が冬の気仙沼を訪問 20111222-26

つばさネットワークでは大阪市立大学共生社会東日本大震災被災者救援・支援の会(理事長 柏木宏教授)の協力を得て、2回目の現地ボランティアのバスを出すことにしました。冬休みを活用して、年越しのお手伝いをしようというのが目的でしたが、気仙沼の大島においてはまだまだ復旧作業も進んでおらず、津波被害から復旧作業をお手伝いするなど、改めて津波被害の恐ろしさに直面することになりました。

■募集開始 20111118 募集チラシ 20111118 (pdf 27KB)

■説明会 20111212 説明会資料 20111212 (pdf 35KB)

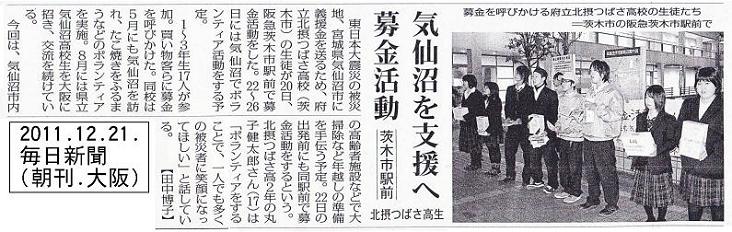

■街頭募金 20111214.15.19.20.22の5日間 阪急茨木市駅前で午後5時から6時まで

上の記事は20111223大阪本社発刊の朝刊にも掲載されています。 |

||

|

||

|

||

|

||

|

||

気仙沼現地ボランティア(2011.12.22-26) 藤井伸二

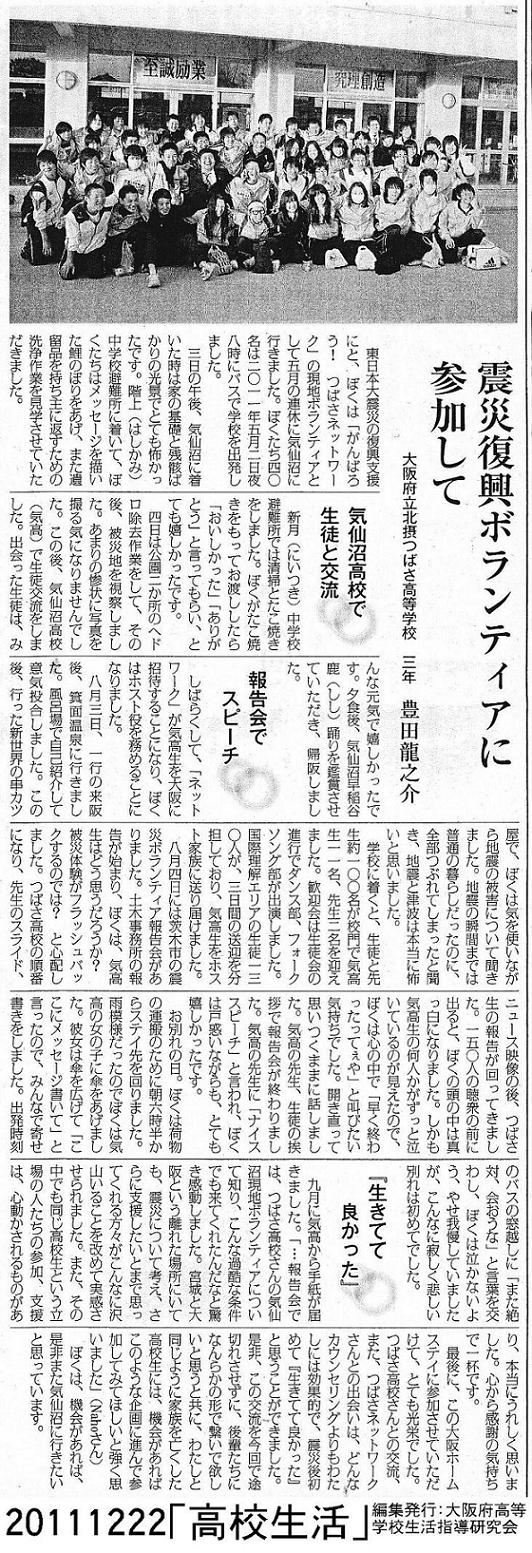

共生社会東日本震災被災者救援・支援の会が協力・後援して「がんばろう!つばさネットワーク」主催による気仙沼現地ボランティアを実施しました。参加者は松野雅一団長以下、北摂つばさ高校生徒9名、柴島高校4名、鳳高校1名、枚方プラッツ2名、大学生3名、北摂つばさ高校教員3名、支援の会から坂口一美理事、阪野修事務局長夫妻のほか市大大学院から都市共生社会研究分野の弘田洋二教授、阿久澤麻理子教授、M2から半田壱さん、さらに松野代表の知人の横手研治さん、佐沼浩行さんが参加され、総勢31名で実施しました。

支援の会の支援活動としては、5月の「がんばろう!つばさネットワーク」主催の気仙沼現地ボランティア、8月の気仙沼高校生徒の大阪招待、同月のボランティア・バスに続く企画ということになりました。12月22日の17-18時迄、高校生と大学生は茨木市駅前にて街頭募金を実施した後、19時に北摂つばさ高校を出発しました。

翌日12月23日の朝、バスが経由した南三陸町では、役場の女性職員が防災無線で最期まで住民の避難を呼びかけた、という防災拠点ビルの残骸を確認しました。震災から9ヶ月を経過し、被災地では重機による残骸の除去作業が進展しているために、一方で自動車や建物の残骸が山のようになっている集積地が散見されるとともに、他方でボランティアが人海戦術でできる活動場所が皆無になっている、という状況でした。メンバー31名は、道幅が狭いために、今もなお、重機が入れずガレキが沿岸に放置されているという気仙沼大島でガレキ除去作業をしました。

大島と気仙沼の間の海はカキやホタテの養殖イカダが海一面に広がる風光明媚な景色でしたが、津波の際に原油タンクが車や船とともに転がり発火し、炎上しているところに重油をたれ流していったために、文字通り3日間、火の海となり全てのイカダが燃え尽きてしまったのです。その間、波状的に津波が襲った大島は中央の標高の低いところが津波に呑まれ、1つの島が2つの島になったそうです。

作業として一方で海辺に埋まったドラム缶や様々なガレキを掘り起こしては集積する作業、他方で全国から送られてきたイカダ用のナイロンロープを切りそろえる作業を行いました。宿泊は山間部である気仙沼市八瀬の農家で民家宿泊をしました。参加メンバーはそれぞれの農家で東北の農家の生活を体験することとなりました。山間部で津波の被害に遭わなかった地域でも1ヶ月間は電気が通らなかったことや、全国のボランティアの宿泊を提供してたことなどを伺いました。

12月24日は、特別養護老人ホーム春圃苑で高齢者の介助支援をおこないました。春圃苑は崖の上にある施設です。津波までは崖の下には白砂青松の海岸が何キロも繋がり、その内側にはJR線が走り、さらにその内側には集落と遊園地、ホテル、高大な駐車場が広がっていましたが、今は、海岸線が300mも内陸部に食い込み、松林、JR線、集落、遊園地、駐車場が海へと持って行かれてしまったそうです。当時の様子をうかがい知るのは、数キロ先の崖にあるJR線のトンネル、津波で動いてしまったホテルの残骸だけです。交流した高齢者には津波で帰る家を失ってしまった方が多数含まれているのです。

最終日12月25日は、仮設住宅での「おでかけマップ」配布と復興商店街のオープニングセレモニーへの参加、気仙沼高校での高校生交流をしました。気仙沼高校では8月以来の再会を喜んで会話を楽しみながら、その後のお互いの生活を確認し合うひとときとなりました。これまでの交流の中心だった3年生は程なく卒業する時期だったので、その前に再会できたのは大きな意味があったといえます。

今回の現地ボランティアは復旧・復興のための作業とともに、人と人との交流が大事になってくる、ということを示唆する機会になったといえます。