1.はじめに

紀元前数千年の昔から,人間は自然界の動植物を用いて衣服を染めてきた.それ以来,繊維や布を染色するために,古今東西多種多様の染色材料が使用されてきた.1856年,パーキン(英)が偶然に赤紫色の合成染料モーブを発明するまで,長い間天然染料の時代であった.その後,合成染料が大量に製造・使用され,近代化学工業は大きく発展し,同時に天然染料は衰退した.しかし,天然染料を用いた染色の中で,藍や紅花などの植物色素は,現在でも伝統産業の中に根強く残っている.

当教育センターの研修においては,藍染めや紅花染めをはじめ,タマネギの表皮を用いた黄色染めや,イボニシ・レイシを用いた紫染め(貝紫)も行っている.これらの天然色素を用いると,黄赤青紫系統の色相に染色することができる.ところが,これらの天然色素では,単一のもので緑色に染色することは困難で,多くは青色と黄色を重ねて緑色に染色する.最近,山崎は植物の葉から抽出した色素を用いて緑色に染色する方法を示した1).

そこで,本研究においては,山崎の方法に改良を加えて種々の植物の葉を用い布の緑色染めを行い,植物の種類による色相の違いを調べた.さらに,染色できる繊維の種類,媒染剤の種類や濃度の影響,染色布の日光堅牢度,染色の機構などを調べた.この染色実験は,身近に存在する植物に含まれる色素を用いることにより,物質の性質をよく理解するとともに,植物に親しみながら自然や科学への関心を深めることができる.また,理科における探究活動や課題研究のテーマとしても実施できるかを検討した.

2.植物の葉を用いた緑色染色について

葉のクロロフィルを布に染色するために以下の方法を行った.

(1) 染色実験

生葉 30g を1dm3 ビーカーに入れ,水500cm3及び無水炭酸ナトリウム 1.5g を加えて加熱し1時間沸騰させる

(pH=11).この溶液をガーゼでこし,こしとった葉に再びアルカリ水500cm3を加え加熱して2回目の染液をとる.3回目も同様に染液をとり,それぞれの染液を合わせる.これに酢酸2cm3を加えて中性溶液

(pH=7) にする.この染液を加熱して布を入れ沸騰したら火を弱めて 30分間加熱を続けた後,室温になるまで放冷する.

別に硫酸銅五水和物1gを水200cm3に溶かし,上記の染色した布を入れ一晩置く.もとの中性の染液に酢酸

1cm3を加えて弱酸性(pH=5~6)にし,銅媒染 した布を入れて加熱する.沸騰したら火を弱めて30分間加熱を続けた後,室温になるまで放冷する.緑色に染色した布を水洗し乾燥させる.

a. 植物の種類による染色の相違

羊毛を用いて,表1に示した植物で染色した.また,次の①~⑥の植物を用いて染色した繊維の分光比反射率曲線(以下反射率という)を,ダブルビーム分光光度計(島津

UV 240)を用いて測定した.

① クズ ② ホウレンソウ ③シロザ ④ エノコログサ ⑤ ヒメムカシヨモギ⑥ワカメ

b. 繊維の種類による染色の可否

テストクロス(9種類の繊維を短冊状に縫い合わせたテスト用の布片)を用いて,繊維の種類による緑色染色の可否を調べた.

c. 媒染剤の種類による染色の相違

媒染剤としてCu2+,Fe2+,Zn2+,Fe3+等を使用し,他に無媒染も行った.反射率の測定は,(1)-aの方法で行った.

d. 銅濃度の違いによる色相への影響

クズの葉 10gを使って(1)の方法で染液を取り,

Cu2+ 濃度を変化させたときの色相への影響を調べ た.濃度は次の4種で行い,反射率の測定は,(1)-aの方法で行った.

① 1.0 10-5moldm-3 ② 1.0 10-4moldm-3 ③ 1.0 10-3moldm-3 ④ 1.0 10-2moldm-3

(2) 染色布の日光堅牢度

(1)-aで染色した6種の布を30時間日光にさらし,それぞれ日光堅牢度を調べた.

日光堅牢度は,目で見た色の変化として,①最不堅牢(Poor) ②不堅牢(Moderate) ③堅牢(Good)

④最堅牢(Very good) の4段階で表1に示した.

3.緑色染めの色素の分離と確認

(1) クロロフィルの分離と可視吸収スペクトル

クズの生葉2枚(約 2g)とメタノール50cm3を入れ磁性乳鉢ですりつぶし,クロロフィルを抽出する.これを分液ロートに入れ,石油エーテル

50cm3を加えてよく振り混ぜる.静置後,上層(石油エーテル層)にクロロフィルa,下層(メタノール層)にクロロフィルbが主に分離抽出される.それぞれの緑色溶液の可視吸収スペクトルを,分光光度計を用いて,400~700nmの波長領域で測定した.

(2) 薄層クロマトグラフィーによる確認

a. クズの生葉から色素の抽出と分離

クズの生葉1gとメタノール:アセトン (3:1) 混合溶液 4cm3を入れ磁性乳鉢ですりつぶし,抽出した緑色溶液を薄層板(KIESELGEL

60 F-254)にスポットし,コップ内で石油エーテル:アセトン (7:3)の混合溶液を用いて展開した.

b. クロロフィルa,クロロフィルbの抽出と分離 (1)で抽出したクロロフィルaおよびクロロフィルbの溶液を(2)-aの方法で展開した.

c. 染色布から色素の抽出と分離

クズの生葉でCu媒染で染色した羊毛布をメタノール:アセトン (3:1) の混合溶液

5cm3に入れ,色素を抽出した.この溶液を(2)-aの方法で展開した.

4.結果と考察

(1) 染色実験の結果

a. 植物の種類による相違

身近にある種々の植物を採取して染色実験を行った結果,表1のようになった.植物は,①種子植物の草本類②種子植物の木本類③シダ植物④海藻類と分類した.また,それぞれの植物名の後に科名等を記した.これらはすべて羊毛布に染色した.

緑色に濃く染まるのは,クズ(マメ科),アサガオ(ヒルガオ科),マダケ・ネザサ(イネ科),セイタカアワダチソウ(キク科)などであった.全体的な染色結果は,種子植物では草本類の方が木本類よりも緑色系統に染色することができた.木本類では多くのものが褐色系統に染色されており,濃緑色に染色できるものは一つも見当らなかった.シダ類のセイヨウタマシダ(ツルシダ科)では,淡緑色に染色できた.また,海藻類ではすべて色の淡いのが特徴的で,紅藻類はすべて淡緑色に,褐藻類では淡緑色から茶色まで様々に染色された.

b.繊維の種類による相違

クズが濃く染まるのでこれを標準に用いたが,繊維の種類により,よく染色されるものと,全く染色されないものがあった.染色性のよさは羊毛,絹,ナイロン,ビニロン,木綿という順であった.アセテート,レーヨン,アクリル,ポリエステルについてはほとんど染色されない.これは他の植物を用いたときでもほぼ同様の結果であった.

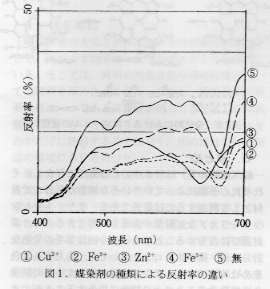

c. 媒染剤の種類による染色の相違

種々の媒染剤を使用し,クズで染色して反射率を測定すると図1のようになった.スペクトルは無媒染に対してCu2+の場合が最も短波長側にシフトしており,以下

Cu2+>Fe2+>Zn2+>Fe3+の順に変化し,他はほとんど変化がなかった.スペクトル上からも分

かるように,Cu2+媒染のみがきれいな緑色で,Fe3+でやや褐色が濃く,Fe2+で少し黒味を帯びた結果となった.また,Zn2+は見た目には変化がなかった.

①Cu2+ ②Fe2+ ③Zn2+ ④Fe3+ ⑤無

図1.媒染剤の種類による反射率の違い

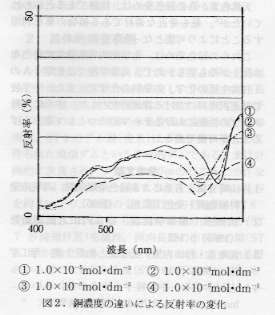

d. 銅濃度の色相への影響

媒染剤中のCu2+の濃度が高い程,濃緑色となった.そして,ごく微量のCu2+により色相に大きな影響が出ることが分かった(図2).

① 1.0 10-5moldm-3 ② 1.0 10-4moldm-3

③ 1.0 10-3moldm-3 ④ 1.0 10-2moldm-3

図2.銅濃度の違いによる反射率の変化

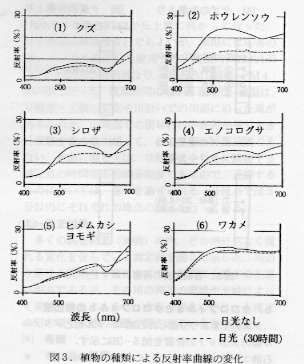

(2) 日光堅牢度の結果

ホウレンソウの日光堅牢度は,①最不堅牢(Poor)

で,図3からも分かるように日光に曝す前後の反射率は大きく変化し,見た目にも緑色から褐色系統へ変化していた.また,ワカメをはじめ海藻類の日光堅牢度は,④最堅牢(Very-good)で,色相はほとんど変化せず,色褪せが見られない.その他いくつかの植物について,直射日光の下に30時間曝し反射率曲線の変化を示した.

図3.植物の種類による反射率曲線の変化

5.緑色染めの色素の分離と確認

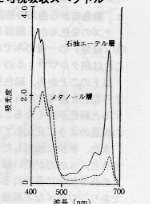

(1) クロロフィルの分離と可視吸収スペクトル

3-(1)で分離した石油エーテル層とメタノール層の可視吸収スペクトルを図4に示す.それぞれ文献値2)3)と比較すると石油エーテル層の吸収スペクトルはクロロフィルaに,メタノール層の吸収スペクトルはクロロフィルbとほぼ一致した.

図4.クロロフィルの可視吸収スペクトル

(2) 薄層クロマトグラフィーによる確認

a. クズの生葉から色素の抽出と分離

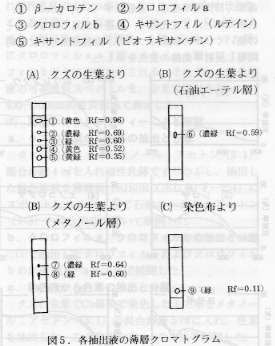

クズの生葉の抽出液から得た色素の薄層クロマトグラムを図5-(A)に示す.次の①~⑤の黄から緑系統の5種のスポットが得られた.

図5.各抽出液の薄層クロマトグラム

b. クロロフィルaとクロロフィルbの抽出液

クズの生葉より分離した石油エーテル層とメタノール層のスポットの位置を図5-(B)に示す.

石油エーテル層 ⑥クロロフィルa

メタノール層 ⑦クロロフィルa ⑧クロロフィルb

(メタノール層の主成分は⑧のクロロフィルb)

c. 染色布から色素の抽出液

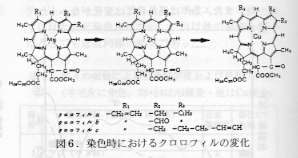

クズの染色布から抽出した緑色溶液のスポットは⑨ (緑色)の一種のみであった.図5-(C)に示す.これは銅クロロフィルの一種であると考えられる.以上のことから,緑色染めの色素について,次のようなことが考えられる.Cu2+を媒染剤として使用すると緑色が濃くなることからクロロフィルは図6の構造のように変化していると考えられる.

また,単独に抽出したクロロフィルaとbを比較すると,aの方が濃い緑色に染色される.そして陸上の高等植物に含まれるのは,クロロフィルaとbであり,ワカメなど褐藻にはクロロフィルaとcが含まれる.クロロフィルaは両者に共通で,両植物でともに緑色に染まることから,クロロフィルb・cがなくても,緑に染色可能である.

染色の結果より,ワカメなど海藻が日光に対して堅牢であることが分かったが,色褪せを防いでいる原因は不明である.

図6.染色時におけるクロロフィルの変化

6. まとめ

緑(植物の葉)は日本中いたる場所に存在し,それぞれの季節によっていろいろな植物があるので教材として利用するには最適である.また,ホウレンソウやワカメなど野菜や海藻も利用できるので,素材選びに苦労することはない.今回は羊毛の染色を行ったが,絹やナイロンを用いても,もちろん緑色染めは可能である.また,木綿を用いても長時間染色,媒染することにより緑色に染色することができた.木綿が使用できるようになると,ハンカチを染めたりできるので広範囲に使用できるようになる.まだ一部の植物しか使用していないので,より濃くきれいに染色できるものが数多くあると思われる. 天然色素からの緑色染めは,困難であるといわれていたが4),最も身近な素材である植物の葉を利用することにより可能となった.

これらの緑色染めは,化学的内容も豊富で染色布の仕上がりも美しいので,高等学校では化学ⅠAの「日常生活の化学」の染料の化学で,また,中学校では選択理科における課題研究として,さらに理科クラブの活動におけるテーマの一つとして取り上げることが可能である.

参考文献

1) 山崎青樹:若葉による緑色染展資料,高崎市染 料植物園・染色工芸館,(1995)

2) 広瀬弘:藻類学総説,東京内田老鶴圃新社(1965) p.162

3) 宮地重・村田吉男:光合成と物質生産,理工学 社 (1980) p.19

4)志村ふくみ・中村桂子:生命の色いろいろ,biohistory Vol.3 No2,(1995) p.22