丂侾丏偼偠傔偵

丂拏慺巁壔暔NO倃(NO俀,NO乯偼庡偵嬻婥拞偺拏慺偑擱從偵傛傝巁慺偲壔崌偟偰敪惗偡傞丏帺摦幵偺攔婥僈僗偵傛傞NO倃偺戝婥墭愼偼埶慠偲偟偰夵慞偝傟偢丆嬤擭偱偼抔朳婍嬶摍偺擱從偵傛傞幒撪嬻婥墭愼傕怺崗側忬嫷偵偁傝丆拲栚偝傟偰偄傞侾乯.

丂嫵堢尰応偱偼NO倃偺應掕偼僓儖僣儅儞朄偵婎偯偒丆戝婥傪堦掕帪娫媧廂帋栻偵朶業偝偣傞奼嶶幃應掕朄偑偟偽偟偽梡偄傜傟傞俀乯.偙偺曽朄偼憰抲偑寉彫偱峀斖埻偺摨帪應掕偑壜擻偩偑丆應掕抣偼挿帪娫偺暯嬒抣偲側傞丏杮峞偱偼摨條偵僓儖僣儅儞朄偵婎偯偒側偑傜傕丆僄傾乕億儞僾偵傛傝帋椏嬻婥傪堦掕帪娫媧廂帋栻偵摫擖偡傞媧堷幃應掕朄傪嵦梡偡傞丏偦傟備偊丆杮峞偼戝婥拞偺NO倃偺擔帪曄壔偺應掕傪壜擻偲偡傞應掕憰抲俁乯偺奐敪偑栚揑偱偁傞丏

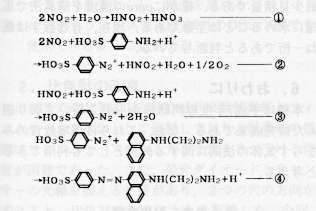

丂俀丏僓儖僣儅儞朄係乯俆乯

丂僓儖僣儅儞朄偼媧堷偟偨帋椏嬻婥傪媧廂塼乮僓儖僣儅儞帋栻乯偵捠偟丆師偵帵偡斀墳偵傛傝惗惉偡傞傾僝怓慺偺媧岝搙傪應掕偟NO倃傪掕検偡傞傕偺偱偁

傞丏NO偼巁壔塼偵捠偟偰NO俀偲偟偰應掕偡傞丏

丂偙偺斀墳偱偼俀儌儖偺NO俀偐傜斀墳餘餚餛偵傛傝侾儌儖偺傾僝怓慺偑丆斀墳餙餚餛偵傛傝俀儌儖偺傾僝怓慺偑惗惉偡傞丏偙偺帪偺NO俀偵懳偡傞墳摎棪乮傾僝怓慺偺惗惉棪乯傪僓儖僣儅儞學悢偲偄偄丆忋婰偺斀墳偱偼偦傟偧傟0.5偲1偵側傞丏幚嵺偼椉曽偺斀墳偑婲偙傝丆尰嵼偱偼0.84偲掕傔傜傟偰偄傞丏

丂俁丏應掕憰抲偲曽朄

(1) 曽朄偺奣梫

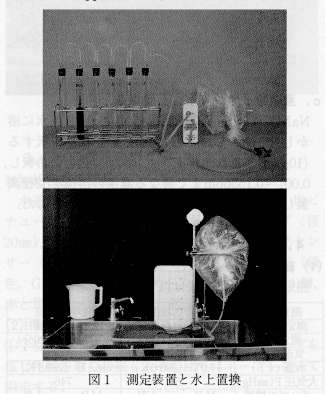

應掕憰抲傪恾侾偵帵偡丏媧堷偟偨帋椏嬻婥傪傑偢媧廂塼餘偵捠偟NO俀傪100亾媧廂偝偣丆巁壔塼傪宱偰媧廂塼餙乣餜偵捠偡丏帋椏嬻婥偼僄傾乕億儞僾偱媧堷偟丆棳懍偼側傞傋偔400丂/暘埲壓偲偟媧廂娗偺杮悢偱挷愡偡傞丏媧堷偼餜偑敪怓偡傞崰偵巭傔傞丏億儞僾偐傜攔婥偟偨嬻婥偼傑偢億儕戃偵曔廤偟丆悈忋抲姺偵傛傝億儕時(5丂)偵堏偟懱愊傪應掕偡傞丏堦曽媧廂塼餘乣餜偺媧岝搙(545nm)傪暘岝岝搙寁偱應掕偟丆梊傔嶌惉偟偨NO俀亅昗弨塼偺専検慄偵傛傝NO俀亅擹搙(ppm)傪媮傔丆媧廂偟偨NO倃傪嶼弌偡傞丏

恾侾丏應掕憰抲偲悈忋抲姺

(2) 弨旛

倎丏婍嬶椶 丒揹抮幃僄傾乕億儞僾 師偺俀婡庬傪巊梡偟偨丏

丂丒俵俹:儈僯億儞僾MP-05CF(幠揷壢妛)

丂丒俰俹:JETAIR214M(僟僀儚惛岺)

丂丂乮椉婡庬偲傕揹抮偼怴昳傪梡偄丆儌乕僞乕庻柦傪墇偊偰惈擻偺掅壓偟偨傕偺偼巊傢側偄丏俰俹偼掁嬶偱丆媧堷攔婥晹偺僑儉晹昳傪庢傝奜偡偙偲偱媧堷岥偵傕僠儏乕僽偑嵎偟崬傔傞乯

丂丒暘岝岝搙寁丗搰捗暘岝岝搙寁倀倁-1200

丂丒媧廂娗丗4崋僑儉愷偵奜宎5mm偺僈儔僗娗5cm傪2杮捠偟丆堦曽偵僔儕僐儞僠儏乕僽5cm偲愭傪嵶

丂丂偔偟偨僈儔僗娗10cm傪愙懕偟丆帋尡娗(宎21mm)丂丂偵庢傝晅偗傞丏

丂丒嵶岥億儕時(5丂丗懱愊應掕梡)丗100丂偛偲偵栚惙傝傪晅偗偰偍偔丏偦傟偵悈傪枮偨偟偨屻丆億儕時傪媡偝偵偟偰巟帩戜偵偺偣傞丏師偵曔廤嬻婥偐傜偺僠儏乕僽偺愭抂傪時偺岥偐傜墱怺偔嵎偟崬傓偲丆時撪晹偺悈埑偵傛傝帺慠偵嬻婥偑憲傝崬傑傟懱愊傪應掕偱偒傞乮恾侾乯丏

丂丒僈僗専抦婍丗NO倃 0.04-16.5ppm乮僈僗僥僢僋乯丗應掕抣偺怣棅惈傪敾抐偡傞嶲峫偺堦偮偲偟偨丏

丂丒偦偺懠丗僔儕僐儞僠儏乕僽(撪宎4mm)丆壏搙寁丆婥埑寁,摟柧億儕戃(30丂)丆僺儞僠僐僢僋摍

倐丏帋栻椶 師偺帋栻傪帋尡娗偵25丂偢偮擖傟傞丏

丂丒僓儖僣儅儞帋栻丗悈梟塼1儕僢僩儖拞偺帋栻検丏丂乮巊梡捈慜偵挷惢偟丆敪怓偟偨傜巊傢側偄乯

丂丂丂N-1-僫僼僠儖僄僠儗儞僕傾儈儞丒俀墫巁墫丂丂丂丂50mg

丂丂丂僗儖僼傽僯儖巁乮梟夝帪壛壏偑昁梫乯 5g

丂丂丂恷巁丂50倣倢丂

丂丒巁壔塼丗悈梟塼1儕僢僩儖拞偺帋栻検丏

丂丂夁儅儞僈儞巁僇儕僂儉(2.5g)丆擹棸巁(2.5g)

們丏垷徤巁僀僆儞(NO俀亅)昗弨塼

丂NaNO俀 0.150g(NO俀亅偲偟偰0.100g)傪弮悈偵梟偐偟侾00丂偲偟丆偝傜偵10傪1偵婓庍偡傞(10ppm)丏丂偙傟傪僓儖僣儅儞帋栻偱揔摉偵婓庍偟丆0.001乣0.155ppm傑偱堎側傞擹搙偺梟塼傪32庬挷惢偟丆媧岝搙(545nm)偲偺専検慄傪嶌惉偟偨丏

係丏寢壥偲峫嶡

(1)寢壥

應掕忦審偲偦偺寢壥偼埲壓偺捠傝偱偁傞丏

寁嶼幃

旕攔婥宆僈僗僗僩乕僽傪巊梡拞偺幒撪偺NO倃偼丆

岎捠検偺懡偄岎嵎揰傛傝傕4乣5攞戝偒偄抣傪帵偡丏傑偨丆NO偼戝婥拞偱偼捈偪偵100亾NO俀偵側偭偰偟傑偆偲捠忢峫偊偑偪偱偁傞偑丆應掕寢壥偼昁偢偟傕偦偆偱偼側偄偙偲傪帵偟偰偄傞丏

(2)峫嶡

JIS偺曽朄偼丆婥懱偺棳懍偼400丂/暘埲壓丆傑偨丆

巁壔塼屻偼侾夞偩偗僓儖僣儅儞帋栻偵捠偡丏昅幰傜偼巁壔塼屻偼係夞帋栻偵捠偟偨丏偟偐偟丆杮朄偺傛偆側娙堈朄偱偼丆NO俀偺媧廂棪媦傃NO偺巁壔棪偼JIS捠傝偵偼峴偊偰偄側偄傛偆偱偁傞丏偦傟備偊丆NO俀偺妱崌偼堦偮偺傔傗偡偵偡偓側偄丏

丂俆丏寢榑

偼偠傔偺栚揑捠傝NO倃偺擔帪曄壔傪應掕偱偒傞憰抲偑奐敪偱偒偨偲敾抐偡傞丏偨偩偟丆杮朄偼NO俀偺媧廂棪媦傃NO偺巁壔棪傪100亾偲偟偰偍傝丆NO倃偼嵟彮尒愊検偱偁傞丏妋偐偵ppm偺擹搙傪娙堈朄偱惓妋偵媮傔傞偙偲偼帄擄偱偁傞丏尰嵼丆桳岠悢帤偼奣偹堦寘偱偁傞偲敾抐偟偰偄傞丏

丂俇丏偍傢傝偵

杮峞偼暯惉7擭搙愱栧尋廋偐傜堷偒懕偄偰庢傝慻

傫偩尋媶惉壥偱偁傞丏側偍丆偙傟傜偼娐嫬嫵堢偺傒側傜偢婥懱偺朄懃偵娭偡傞嫵嵽偲偟偰傕棙梡偱偒傞偲峫偊傞丏

嶲峫丒堷梡暥專

侾乯戝嶃晎娐嫬敀彂 暯惉俉擭斉(1996)p.10乣12

俀乯揤扟榓晇丗傒傫側偱偨傔偡戝婥偺墭傟丆崌摨弌斉(1989)84pp 側偳

俁乯壔妛幚尡僥僉僗僩尋媶夛曇丗恾夝丒壔妛幚尡僔儕乕僘俆 娐嫬壔妛丆嶻嬈恾彂(1993)p.80乣83

係乯擔杮婯奿嫤夛曇丗JIS僴儞僪僽僢僋娐嫬應掕丆擔杮婯奿嫤夛(1995)p.767乣780

俆乯杧慺晇傎偐丗戝婥娐嫬偺僒乕儀僀儔儞僗丆搶嫗戝妛弌斉夛(1984)p.22乣24