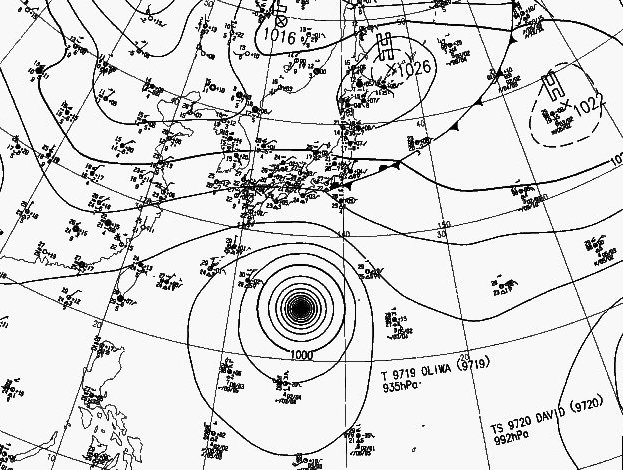

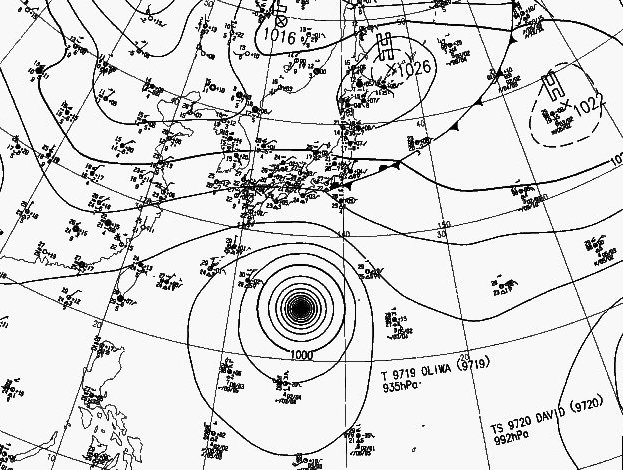

1997年9月13日9時の天気図 台風第19号 中心気圧935hPa

熱帯の海上で発生する低気圧を「熱帯低気圧」と呼び,このうち太平洋の北西部で発達して中心付近の平均風速が約17m/s(風力8)以上になったものを「台風」と呼びます。

台風は上空の風に流されて動き,また地球の自転の影響で北へ向かう性質を持っています。そのため,通常東風が吹いている赤道に近い低緯度では台風は西へ流されながら次第に北上し,上空で強い西風(偏西風)が吹いている中・高緯度に来ると台風は速い速度で北東へ進みます。

1997年9月13日9時の天気図 台風第19号 中心気圧935hPa

台風は暖かい海面から供給された水蒸気が凝結して雲粒(うんりゅう、くもつぶ)になるときに放出される熱をエネルギーとして発達します。平均的な台風の持つエネルギーは広島,長崎に落とされた原子爆弾の10万個分に相当する巨大なものといわれています。しかし,移動する際に海面や地面との摩擦により絶えずエネルギーを失っており,海面からのエネルギーの供給がゼロになれば2〜3日で消滅してしまいます。また,日本付近に接近すると上空に寒気が流れ込むようになり,次第に台風本来の性質を失って「温帯低気圧」に変わります。あるいは,熱エネルギーの供給が少なくなり衰えて「弱い熱帯低気圧」に変わることもあります。上陸した台風が急速に衰えるのは水蒸気の供給が絶たれ,さらに陸地の摩擦によりエネルギーが失われるからです。

熱帯低気圧は発生する海域により「ハリケーン」,「サイクロン」と呼ばれています。