|

東北被災地訪問プログラム 現地速報

第2日(現地1日目)

今年は台風の影響で速度規制がかかったため、予定よりかなり長時間となりました。2人のドライバーさんが交代で安全運転をしていただき,気仙沼に到着しました。

宮城県南三陸町の防災対策庁舎跡などを車窓から見ましたが、随所で盛り土がされており、ずいぶんと雰囲気が変わってきました。

予定より1時間近く遅い到着となりましたが、無事到着し、大島にわたって、1日目の支援活動を行いました。

気仙沼に戻り、ホストファミリーのみなさんが、出迎えてくださり、各家庭に送っていただきました。

こちらでのお心づくしを堪能していることでしょう。

気仙沼の被害を目の当たりにして

街の様子はまだ基礎がむき出しのままで,一昨年からあまり大きくは変わっていません。ただ、いくつかの場所で、9m近い

盛り土がされていて、ようやく町の復興が始まったと感があります。

生徒たちからのメッセージ

1日目、今日は大島で活動をした。主な活動は、木材を運ぶことと、船に乗って、牡蠣の養殖の様子を見せてもらうことだった。木材を運ぶのはとても大変だった。急な山道を何回も往復した。被災地の方々は、毎日、地道にこのような作業をされているのだと思うと、胸が詰まる思いだった。肉親や、大切な人を失って、悲しみに暮れている中で、復興作業をすることは、どれほど大変だっただろうか。私には、想像することすらできなかった。そんな方々の力になれるチャンスが、今、目の前にあるのだから、自分にできることを、明日、明後日で精一杯やりきりたい。

【1年山口】

事前に話を聞き、想像は出来ていたつもりでした。しかし寸断された鉄橋や、建物がほとんど建っていない、盛り土をした土地を実際に見て私は大きな衝撃を受けました。そこが4年前まで町の中心部であったことさえ思い至りませんでした。復興作業にかかる時間を想うと気が遠くなりそうでした。普段の生活の中で4年前の震災のことは意識から薄れがちです。しかしまだ被災地は復興の途中であることを忘れてはいけないと思います。【1年雜賀】

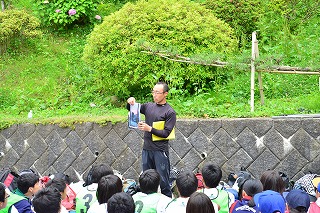

午前中、バスでの移動から、大島へ、フェリーでの移動に。移動中に見えた防災庁舎。その説明から、改めて東日本大震災の津波の恐ろしさを感じた。フェリーを降りると40分の山越え。山を越えて辿り着いた港で、昼食の後、資材運びのお手伝い。山の上の置き場まで木材を運び、並べていく。木材を並べる作業は、現地の方と協力することができた。木材置き場までの道は登り坂だったが、登った先での作業は楽しむことができた。作業の後、牡蠣の養殖場の説明を受けた。牡蠣の養殖がどのように行われているのかわかった。大島から本土に戻り、八背森へ。ホームステイ先ではとても優しくしていただき、食事もとても美味しかった。明日の作業に向けて、しっかりと休息をとりたい。【1年関口】

今日は津波の怖さを知りました。新聞やテレビで聞いてはいたのですが、津波の威力は凄まじく、家々を全て流した後を見ました。また、波の高さも凄く、建物の二階や三階が流されて何もないところが多くありました。その津波の対策のため各地で工事はしていましたが、どれもあまり進んでいなく、復興の難しさも知りました。

ただ今日は東北の良いところも体験しました。牡蠣の養殖を船から見さしてもらったのですが、どれも大きくて立派でした。また民宿ではおいしい夕食をいただき、特にポテトサラダは絶品でした【塚越】

2日目はフェリーで大島に渡り、カキの養殖場の手伝いをしました。木材を運んで並べる作業を手伝いました。その後漁船に乗せてもらい、養殖場の側で話を聞かせてもらいました。美味しいカキを作るためには温度を変えたりと、様々な工夫があるのだそうです。震災でその大切なカキが全て流された時はどれぐらい辛かったんだろう、それを今の状況に戻すのにどれぐらいの苦労があったんだろう、と想像しました。

民泊先の菅原さんご夫婦からは、被災した当時の話を聞かせていただきました。親友を津波で亡くされたこと、自転車で安否確認に回られたことなどを、時折声を震わせながら語られ、震災を体験されたからこそ、その話から大きな衝撃を受けました【1年小林】

|