|

東北被災地訪問プログラム 現地速報

第2日(現地1日目)

2人のドライバーさんが交代で安全運転をしていただき,気仙沼に到着しました。

宮城県南三陸町に入りましたが、街全体で盛り土がされており、全く雰囲気が変わってきました。

工事のため防災対策庁舎跡を対岸から見ましたが、震災遺構として残すため、防災庁舎跡だけが低い土地の

ままで、周囲は4階の高さまで盛土が進んでいます。

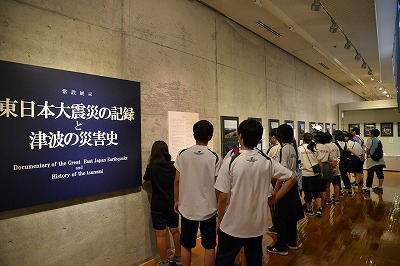

リアスアーク博物館へ到着

学芸員の方に、当時のお話を伺いました。

住んでおられた鉄筋コンクリート4階建ての自宅が、津波で跡形もなく

なくなっていたそうです。「がれきはがれきではない」「死体は死体ではない」

自宅であり、知人や家族なのだと。また、千年に一度の地震という報道もされたが、

三陸では40年に1度、大きな津波に襲われている。これからも身近なことなのだと。

展示の写真は、学芸員の方が、なぜそこで写真を撮ったのかという文章とともに、並べられていました。

生徒たちも釘付けになって、展示を見ていました。

ここに住む人たちが記録した写真と文章は、テレビや雑誌、新聞の写真や映像とはまったく違うものでした。

気仙沼の被害を目の当たりにして

街の様子ですが、多くの場所で、9m近い盛り土がされていて、ようやく町の復興が始まったと感があります。

毎年訪問していますが、来るたびに道路の位置も変わり、風景が変わっていっています。

18:30 本日すべての予定を終了しました。月立小学校にホストファミリーのみなさんが、出迎えてくださり、

各家庭に送っていただきました。

こちらでのお心づくしを堪能していることでしょう。

生徒たちからのメッセージ

【油谷】(2年)

活動1日目の今日は4つの活動を行いました。まず一つ目はバスからの被災地の復興状況を見るというものでした。震災が起こってから約6年半たった今でも、家の庭の柵が残っていたり、寸断された堤防が残っていたりと震災の傷跡が残っていることがバスの中からでも知ることができました。

さらに、南三陸町では防災庁舎を含めた町一体を見渡すことの出来る小さな展望台に登りました。震災当時は周辺で1番高い建物だった防災庁舎が、盛土が進められている今ではとても小さく感じました。

また、リアス・アーク美術館に向かいました。実際に自宅が被災した学芸員の山内さんにお話を聞き、多くの写真や展示物を見ました。復興が進んでいる今、震災当時の状況を知ることはとても難しくなってきています。そんな中、この美術館ではメディアなどよりも、より近くの視点から見た震災の恐ろしさ、悲惨さを感じることができました。被災物の一つひとつにハガキが付いていてその被災物にまつわる物語が書かれていました。その物語が、現地の方言をつかって書かれていたこともあり被災物を実際に使っていた方々が想像でき、新しい視点から震災の恐ろしさを知ることが出来たと思います。

午後には気仙沼で植樹活動のお手伝いをさせていただきました。活動場所の近くのお寺でお昼ご飯を食べさせていただいた際に、お寺の柱に津波浸水ラインが引かれていて、復興が一旦落ち着いていると思っていた生活の中にも津波の傷跡が残っていることに気づくことができました。植樹活動ではイチジクの苗木を植えさせていただきました。次の世代が木を大切にするように果実がなる木を植えていると聞き、とても納得しました。私達が植えたイチジクなどの木が将来誰かの命を救えるよう、立派に育って欲しいです。植樹活動の一つとして草刈りをしました。普段、生活していてはあまり土に触れるのことはないため、植樹活動と言っても木を植えることだけでないということがわかりました。去年私達が植えた木が成長していることにとても嬉しくなりました。

最後に植樹活動をしていらっしゃる菅原さんに岩井崎などの紹介と説明をしていただきました。特に印象に残っているのは、津波によって曲がってしまった柵でした。津波の押し寄せる波と引いていく波の影響で交互に曲がっていました。その柵を見て津波の恐ろしさは、押し寄せる波だけでないことや、引いていく波によって沢山の行方不明者が出てしまったことに改めて気付かされました。

今日、7月15日の活動はとても貴重な体験になったと思います。明日の活動も頑張っていきたいです。

【田嶋】(2年)

活動一日目は、最初に南三陸をバスから見ました。盛り土の上に道路ができていたり、商店街が新たに建設されていたりと、去年訪れた時よりも復興が進んでいることを実感しました。

しかし、寸断されたままの道路や、津波によってなぎ倒された山の木々をみると、まだ完璧に復興できるのは先なのかなとも考えました。

?リアス・アーク美術館では東北大震災が起こってすぐの現地の写真や被災物などの展示品を見ました。そのひとつひとつにどのような理由で写真を撮ったのか、

被災物として残しておいたのかが書かれていました。写真は、テレビや新聞などのメディアで取り上げられている写真よりも現実味があり、衝撃が強かったです。

被災物の展示品は、そのへんの道に落ちていたら、ただの瓦礫とみなされるであろうものでした。

しかし、被災地の人達にとってはその瓦礫一つ一つが大切で意味のあるものだということに気付かされました。特に印象に残っている写真は車が屋根に乗ってしまった写真です。

通常ではありえない、非現実的な光景だったので、一瞬信じられませんでした。美術館の方が話されていた内容にもあったように、

東北での出来事を他人事だと捉えずにどこでも起こるものだと思うことが大切だと学びました。

?その次に植樹を海辺の森を作ろう会さんのもとで行いました。海辺に木を植えることで、津波が来た時に木につかまることができるため、流される確率が下がるそうです。

実際に東北大震災でも助かった人が数人いると、菅原信治さんがおっしゃっていました。植樹が終わったら、草抜きをしました。

あまり時間がなかったので十分な草の除去ができませんでしたが、少しでも海辺の森をつくろう会さんの助けになればと思います。

その後、菅原さんが実際に東北大震災で人を助けたケヤキの木を見せてくださいました。私達は発展のために木を沢山切っていますが、木は私達を助けてくれる重要な存在です。

木と人が共生できる未来を作っていくべきだと考えました。

【八島】(1年)

今日は東北復興支援プロジェクト第一日目です。バスで東北まで15時間の長旅をしたあと、リアス・アーク美術館へ行き、その後、

海べに森を作ろうの会の方と一緒に植樹活動と草むしりをしました。リアス・アーク美術館では学芸係の方が命懸けで撮られた写真を見ました。

その写真の傍らには感覚の共有のために主観的なメッセージがたくさん書かれていました。そこで、報道される時には間違った言葉で伝えられるということを聞きました。

現地では散乱している家や街の破片をガレキと言わずに被災物というそうです。なぜなら、ガレキは価値のないものの集まりという意味だからだそうです。

被災物は傍から見ればぐちゃぐちゃでもその一つ一つは誰かの大切な家、街の亡骸です。言葉は選んで使うべきだと改めて思いました。

植樹活動では木の大切さがわかりました。木は津波の際、人を助けるだけでなく、葉に水分をたくさん含んだ木であれば火災の時に燃えにくいそうです。

都会には木が少ないので地球温暖化防止のためにも災害対策にも木を植えるべきだと思います。

|