|

|

| 6組3班へ⇒自然&伝統 | |

●西表のマングローブ● 満潮時に陸地が海水に浸る所に生えている植物群をマングローブと言います。特徴的なのは根です。地上に突き出し、体を支え、呼吸をします。 また根は海水から、植物にとって毒となる塩分も吸収してしまいますが、古い葉を犠牲にしてそこに塩分を溜め、黄色く枯れた時点で葉を下に落とすことで、 毒を外に出しています。もう一つ、マングローブの優れた点は、酸素の排出量です。驚くことに、普通の植物の3〜5倍もの酸素を排出しているのです。 |

|

| マングローブ林 | |

●三種のヒルギ● マングローブは、ヒルギ科の植物です。だから、沖縄での愛称は「ヒルギ」。西表島で見たものは、オヒルギ、メヒルギ、ヤエヤマヒルギです。それぞれ、 コブのような根を広範囲にわたって突き出す「膝根(しっこん)」、縦に高く伸びた板状の形の「板根」、タコ足のように根を張り体を支える「支柱根」を 持っています。その木の姿から、ゴツゴツと男らしい「オヒルギ」、背が低く女らしい「メヒルギ」と名付けられました。 |

|

| 左:オヒルギ、右:ヤエヤマヒルギ | |

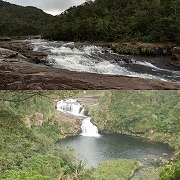

●西表の2つの滝● まずは、『神々が座する場所』を意味する「カンビレーの滝」。高低差の少ない滝ですが、長さ約200m、数段に渡って続きます。 岩盤は砂が固まってできた砂岩のため、あちこちに穴ぼこがあります。そして、この下流250mほどの所にある滝が「マリユドゥの滝」です。 丸い大きな滝壺があることから、「マリ(丸い)ユドゥ(淀)」と名付けられたと言われています。この滝は『日本の滝100選』にも 選ばれている、水量も豊富な、日本を代表する滝の一つです。 |

|

| 上:カンビレー、下:マリユドゥの滝 | |

●石垣伝統のミンサー織り● 5つと4つの四角の模様が特徴のミンサー。主に帯として利用されていました。ミンサーという言葉は「綿(ミン)で織られた 幅の狭(サー)い帯」から来ています。その歴史は古く、通い婚の時代に、女性が男性に想いを込めて織ったものがこの ミンサーです。5と4の模様のほか、真っ直ぐな線とムカデ足の模様が織られていますが、これは「いつ(5)の世(4)も 道(線)を踏み外すことなく足繁く(ムカデ足)私のもとに通ってほしい」というメッセージが込められています。 |

|

| 左:ミンサー、右:はた織り機 | |