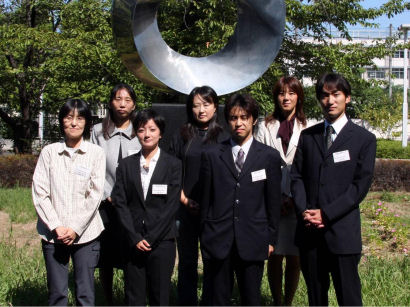

研修風景

小学校・中学校「理科」指導者養成長期研修①

| 平成22年度後期(10月1日~3月31日) |

| ★第1週(10月1日) 開講式・オリエンテーション・生物分野 |

|

||

| 開講式・オリエンテーション

少数精鋭、7人での研修が始まりました。勉強についていけるか少々心配です…。 |

生①生物基本実習

午後から早速、生物の実習でした。顕微鏡の使い方を学び、微生物を観察しました。写真は出産中のボルボックスです。 |

| ★第2週(10月4日~10月8日) 生物分野 ・ 大阪市立自然史博物館 |

|

|

|

|

| 生②校庭の雑草

植物の分類と形態について講義を受けた後、14枚の野草カードを手にセンター内を植物探し。なかなか見つからず四苦八苦。標本作りも体験しました。 |

生③動物の系統分類

脊椎動物の多様性と進化が学べる須磨海浜水族園での生物の見方を事前に研修。魚との距離が縮まり、学んだ事を誰かに話したくなりました。 |

生④単細胞&多細胞生物

生物の分類や水中の微生物について研修。ゾウリムシの動きを制限して見た収縮胞の星状から丸への変化やスピルリアを食べる速さに驚きました。 |

|

|

|

|

| 生⑤微生物の採集

大和川へ出かけ、水中の小さな生物の採集と観察の研修。葦汁を作り、次の日ゾウリムシを入れて、現在培養中。 |

大阪市立自然史博物館

自然史博物館にて菌類について研修。私達が館外で見つけたきのこや、昔関西でよくとれた松茸などの話は、身近なのに知らない事がたくさんありました。 |

| ★第3週(10月12日~10月15日) 地学分野 |

|

|

|

|

|

地①気象観測

大気圧を実感。止まっている画びょうをはずすと水がでてきます。はずす位置によって水の出方が違うのが面白かったです。 |

地②天体の位置と運動 天体望遠鏡を使いました。初めてだったのでセッティングの仕方等、難しかったです。そして、メンテナンスの大切さを実感しました。 | 地③大地の変化/流水の働き 地層の勉強をしました。写真は砂の粒をふるいにかけて分類したところです。「ふるい」が意外と高価でビックリ! |

| 地④太陽の構造/観測 太陽をセンターの望遠鏡で見ました。今回は珍しい黒点(四角形に並んでいる)が観察できました。ラッキー! |

| ★第4週(10月18日~10月22日) 生物分野 ・ デジタル教材演習 |

|

|

|

|

|

生⑥土の中の生物

センター内の湿った土の中から微生物を採集。とても小さなダニなどを観察。びっくりしたことに貝類も隠れていました。 |

生⑦須磨海浜水族園

須磨海浜水族園に実習に行きました。写真はサメとエイの共通の祖先に近い魚「ラブカ」。エラが6つに分れているのが特徴。 |

生⑦須磨海浜水族園(2) 体内に肺をもつハイギョ。胸ビレ・腹ビレが手足のよう。両生類への進化の様子が分かりました。魚の分類・進化の歴史を知ることのできた実習でした。遠足で子どもたちを連れてきたらいっぱいしゃべれそう。 |

|

|

|

|

|

生⑧校庭の樹木

センターと長居公園の木々を調べ、その特徴を学びました。例えばアオキは葉の表面に傷をつけると黒く変色します。これを死環といいます。 |

生⑨水道記念館・淀川実習 淀川の生き物と環境について実習をしました。ワンドの方が流れがゆるやかで、たくさんの生き物がすんでいました。外来種も多く、大きな問題になっています。 |

デジタル教材活用研究の説明会 パワーポイントにフラッシュを貼るテクニックなどを学びました。 |

| ★第5週(10月25日~10月29日) 地学分野 ・ 教材研究 |

|

|

|

|

|

地⑤野外実習「六甲山」 六甲の蓬莱峡で地層見学。河川の堆積物が山をつくっているという新しい地殻変動、隆起の証拠を見ました。 |

地⑥野外実習「和泉」 和泉、泉南方面で地層見学。れき・砂・泥の堆積物の変化の様子を観察しました。 |

地⑦恒星のスペクトル/進化 天体観測室から、太陽の黒点とプロミネンスを見ました。約1億5000万km離れている太陽を、身近に感じることができました。 |

|

|

|

|

|

地⑧雲と降水

雲と降水について学習しました。ドライアイスを使って、筋雲のでき方を見る実験をしました。 |

教材研究

教材研究の日。塩化コバルト水溶液と塩化カルシウム水溶液を使って、『湿度で色が変わる紫陽花』を作りました。 |

|

このページの先頭へ

研修等の紹介へ