利用者は先ず機械にIDカード(学生証)を入れ、入館する。多くの蔵

書の中から目的の本を選ぶのは難しく、コンピュータの蔵書検索システム(愛称

KOALA)を利用して、探し出す。2階の開架閲覧室に本が無い場合は、ファックスで

請求を受けた係員が、地下の書庫から自走式図書搬送装置を使って地上に届ける。関

大の図書館に本が無い場合は、CD−ROM検索やオンライン情報検索を利用して国内・

国外の情報源にアクセスし、目的の資料を探す。図書館は、全世界の図書館とつな

がっていると言える。又、KOALAは、館外のパソコンからも検索が可能で、自宅から

も旅先からも利用できる。いつでも、どこからでも、検索が可能で、資料によっては

閲覧が可能である。言わば、「電子図書館」になりつつあり、壁や建物を超えた図書

館が生まれつつある。

利用者は先ず機械にIDカード(学生証)を入れ、入館する。多くの蔵

書の中から目的の本を選ぶのは難しく、コンピュータの蔵書検索システム(愛称

KOALA)を利用して、探し出す。2階の開架閲覧室に本が無い場合は、ファックスで

請求を受けた係員が、地下の書庫から自走式図書搬送装置を使って地上に届ける。関

大の図書館に本が無い場合は、CD−ROM検索やオンライン情報検索を利用して国内・

国外の情報源にアクセスし、目的の資料を探す。図書館は、全世界の図書館とつな

がっていると言える。又、KOALAは、館外のパソコンからも検索が可能で、自宅から

も旅先からも利用できる。いつでも、どこからでも、検索が可能で、資料によっては

閲覧が可能である。言わば、「電子図書館」になりつつあり、壁や建物を超えた図書

館が生まれつつある。関大の図書館は又、従来の本・雑誌・新聞以外に、フィルム・ビデオ・CD−ROMなど も収集している。文字だけではなく、映像・音響も収集の対象なのだ。新たな分野の 資料の収集が進めば、従来の図書館の枠を超えた図書館が誕生する。博物館や公文書 館、歴史資料館との区別がなくなるのかもしれない。 百科事典によれば、紀元前7世紀頃のアッシリア(現在のイラク)で、図書館の原型 が生まれた。古代のエジプトでは、パピルスの家と呼ばれた図書館が存在した。古代 のローマ市には、30館ほどの公共図書館があった。これらの古代の図書館から、つい 最近のものまで、図書館の収納物と言えば本が中心であった。哲学者・数学者のライ プニッツ(1646−1716)は、有能な司書であったらしい。蘭学者の青木昆陽(1698− 1769)や探検家の近藤重蔵(1771−1829)は、徳川家康が江戸城内に設置した紅葉山 文庫の書物奉行として活躍したらしい。彼らは本と格闘しながら空想をめぐらし、各 方面で大活躍をした。もし彼らが現在の「電子図書館」を利用できたら、どんな画期 的な業績を残したことだろうか。何れにせよ、今までの本中心とは異なる、新たな図 書館が誕生しつつある。

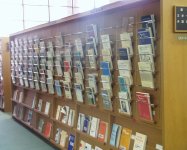

関大の図書館の年間予算は7億円だとか。継続してとっている雑誌類は約8千冊。

1年間で約6万冊の本や雑誌が増えている。2階や3階には、電卓やワープロが使え

るコーナーやAVコーナー、落ち着いた感じの一般閲覧室や明るいグループ閲覧室な

ど、学習できるスペースが数多くある。机の数で言えば、2千を超える。羨ましい環

境である。普段は約4,5千人の学生が入館するらしい。しかし、本日は空席が目

立った。今日だけの特殊事情かもしれないが、何かもったいない気がした。大学生の

「活字離れ」が予想以上に進行しているのだろうか。

我が校の生徒も例外ではない。読書の苦手な生徒が、確実に増えている。将来の図

書館はどうあるべきなのかを、考えさせられた1日であった。

関大の図書館の年間予算は7億円だとか。継続してとっている雑誌類は約8千冊。

1年間で約6万冊の本や雑誌が増えている。2階や3階には、電卓やワープロが使え

るコーナーやAVコーナー、落ち着いた感じの一般閲覧室や明るいグループ閲覧室な

ど、学習できるスペースが数多くある。机の数で言えば、2千を超える。羨ましい環

境である。普段は約4,5千人の学生が入館するらしい。しかし、本日は空席が目

立った。今日だけの特殊事情かもしれないが、何かもったいない気がした。大学生の

「活字離れ」が予想以上に進行しているのだろうか。

我が校の生徒も例外ではない。読書の苦手な生徒が、確実に増えている。将来の図

書館はどうあるべきなのかを、考えさせられた1日であった。

今年も図書館見学会を実施した。行き先は、関西大学総合図書館で、1・2年生の

図書委員を中心に生徒10名と教員3名が参加した。司書の懇切丁寧な説明と案内、

図書館ホールでのビデオ視聴など、1時間半の楽しい時を過ごした。以下は、関大図

書館の紹介と見学の感想である。

今年も図書館見学会を実施した。行き先は、関西大学総合図書館で、1・2年生の

図書委員を中心に生徒10名と教員3名が参加した。司書の懇切丁寧な説明と案内、

図書館ホールでのビデオ視聴など、1時間半の楽しい時を過ごした。以下は、関大図

書館の紹介と見学の感想である。