|

�����Q�U�N�R��

�R��31���i���j 1�N�ԁA�����ǂ��������A���肪�Ƃ��������܂���

�@��N�S���P���ɒ��C�ȗ��A����̍Z���ʐM��48��ڂ̍X�V�ƂȂ�܂��B

�@�T�ˏT1��̊����ŁA�w�Z�ł̏o�����₻��ɂ��Ă̎��̎v���Ȃǂ��������Ă��������܂����B

�@���N�x���Ƃ����X�����̐i�H�i�R��26�����݂̃f�[�^�Ŋm�肵�����̂ł͂���܂���B�j�ɂ��ĕ������܂��B

�@���Ɛ�273���̂����A��������w�̍��i�҂�39���A������w�̍��i�҂�526���A�Z����w�̍��i�҂�28���ł����B

�@�̖ؐ��̐i�H�̎����͂����̖ړI�̂ЂƂł���܂��B

�@������A�̖ؐ��ЂƂ��l�����i�H��]��B���ł���悤�A���E���ꓯ�ڕW�������f���Ċ撣�肽���ƍl���Ă���܂��B

�@��������͔N�x�����܂�A���̍Z���ʐM�������X�^�C����ς��邱�Ƃɂ��܂����̂ł����҂��������B

�@�{����1�N�Ԃ��肪�Ƃ��������܂����B

�����肢��

�@�u�̖؍��Z�ł́A�x���������k�̎�����\��o���v�Ƃ̕��]���܂����B

�@�@�{�Z�ł͊J�Z�ȗ��A�u�x�����k�̎�����\��o���悤�Ȏw���v�́A����Ă���܂���B

�@�@�ǂ������������������܂��悤���肢�\���グ�܂��B

�R��20���i�j�u��������̑�w����������v�E�u���t�y�����t��v���s���܂���

�@����R��19���i���j�̌ߑO�ɁA���Ό��㌀��ɂ����āA�o�s�`��Ấu��������̑�w����������v���s���܂����B150�l�߂��ی�҂̕��X�����z���ɂȂ�܂����B

�@�`���̂������ŁA�u�L�����A�E�A���J�[�v�Ɓu�L�����A�E�A�_�v�^�r���e�B�v�Ƃ������t���Љ�܂����B

�@�u�L�����A�E�A���J�[�v�ł����A�u�A���J�[�v����́A�D�̕d�i������j�̂��Ƃł��B�E�Ƃɂ�����d�̂悤�Ȃ��́B���Ȃ킿�A���Ƃ��]�E����悤�Ȏ��������Ă��������Œʂ��Ă��鉿�l�ς̂悤�Ȃ��̂̂��Ƃł��B

�@���ɁA�u�L�����A�E�A�_�v�^�r���e�B�v�B�u�A�_�v�^�r���e�B�v�Ƃ́A�K���͂̂��Ƃł��B��w�i�w���l����ꍇ�A�����̐E�Ƃɂ��Ă����R�v�������炷���ƂɂȂ�܂��B��肽���E�Ƃ�T�����Ƃ͑�Ȃ��Ƃł����A��w���ȂLjꕔ�̊w���ȊO���l����ꍇ�́A�E�Ƃ��u���ߑł��v����̂ł͂Ȃ��A���̕������̒��ŏ_��ɑI�ׂ悢�Ǝv���܂��B

�@�Q�̌��t���Љ�����܂������A�ŏ�����Ë������߂Ă���̂ł͂���܂���B

�@�܂��́A���k�ɑ��ẮA��X�́A�u�������A�����Ăǂ�ȐE�Ƃɂ��A���̂��߂ɂ͂ǂ�ȑ�w�E�w����I�Ԃ̂���₤�Ă����܂��B�����āA�����˂��l�߂Ă�����������ŁA�������b���������Ƃ��Q�l�ɂ��Ă��������A���q�l�ɃA�h�o�C�X�����Ă���������ƍl���Ă���܂��B

�@���̌�A�w�K�w����������A�u��w�������Ƃ�܂��v�u��w�����̃V�X�e���v�Ȃǎ����Ɋ�Â�����������A�Q���ԋ߂��������Ƃ����Ԃɉ߂��܂����B

�@����Ɍʑ��k����]�����ی�҂̕��������A�{�Z���������J�ɑΉ����Ă���܂����B

�@�������R��19���i���j�̗[���ɂ́A�������Ό��㌀��ɂ����āA���t�y������W�������t����s���܂����B�R���\���ŁA���ɂQ���͐������̍\���Ői�s���A�Q���ԗ]�肪�����Ƃ����Ԃɉ߂��܂����B�ƂĂ��S�n�̗ǂ����t��ɂȂ�܂����B

�@���z���������������X�ɂ���\���グ�܂��B

�R��10���i���j���i�҂ɐ�������s���܂���

�@��T�R���W���i�y�j�ɁA���i��280���Ƃ��̕ی�҂̕��X�ɏW�܂��Ă��������A�̈�قŐ�������s���܂����B

�@�Z��ł̓N���u���ɂ��r���z�z�Ȃǂ̃N���u���U������A���i�҂ْ̋����Ȃ�������ꂵ���Ȃ悤���������܂����B

�@������͍ŏ��ɋ�������u���Z��3�N�Ԃ͂����Ƃ����Ԃɉ߂��܂��B���Z�𑲋Ƃ���Ƃ��ɂǂ����������ł��肽�����A�ǂ�Ȑi�H�ɐi�݂������A�Ƃ����R�N��̎����̎p�𑁂��C���[�W�ł���悤�ɂ��Ă��������B�v�Ƃ�����������A���������Ċw�Z������l�X�Ȏ葱���ɂ��Ă̐���������܂����B

�@��X�T�͂X���������Ƃ��A��T��12�����ƂȂ�F������}������鏀�����͂��܂�܂����B������O�̕��i�ł͂���܂����A���̂悤�Ȑςݏd�˂ɂ���Ē̖؍��Z�̗��j���z����Ă����̂��Ǝ������Ă���܂��B

���Z��ō��i�҂��}�������̖ؐ��� |

��������ł̋����̂������� |

�R���S���i�j�R�N���Q�V�R�����A�R���P���A���Ƃ��܂���

�@��T�y�j���ɍs��ꂽ�X�����̑��Ǝ��ɂ����āA273���ɑ��Ə؏������^���܂����B

�@���Ǝ��̏����ɓ������ẮA���ʘH���Ԃŏ�����邽�߂o�s�`�̕��X����������܂����A�܂��A�Z��ɒʂ��铹�ɂ���Ԓd�ɂ́A�n��́u���Ύs�i�ω��|�N���u�v�̕��X���A�{�Z���k�ƂƂ��ɉԂ�A���Ă������܂����B

�����̏����ɓ�����o�s�`�̕��X�� |

���Ԓd�ɉԂ�A����̖ؐ��� |

�@�����̍Z�������̂Ȃ��Łu�w�т��p�������悤�v�Ƒ��Ɛ��ɌĂт����܂����B���q�͈ȉ��̂Ƃ���ł��B

�@����̕ω��́A���E�I�ȋK�͂Ői��ł���B����Ȏ�����鑲�Ɛ��ɂƂ��ẮA�ۑ�������o���������A���̉ۑ���������邽�߂ɕK�v�Ȓm����Z�\��g�ɕt���A�g�ɕt�����m���Ȃǂ𒇊ԂƋ��L���Ȃ���ۑ�����̂��߂ɉ��p���Ă����Ƃ����u�w�сv���p�����Ăق����B

�@���̂��߂ɂ́A�܂��́u�w�́v�B�P���ł����Ă����X�̎����ȓw�͂��w�K�ԓx�̊�Ղ��x����B

�@���ɁA�u������O�̂��Ƃɋ^���������Ɓv�B�ᔻ�I�Ȋϓ_�������Ƃ��V�����ۑ�����邱�Ƃ�a�V�ȃA�C�f�A��n�o���邱�ƂɂȂ���B

�@�܂��A�u���ԂƂ̊w�т̋��L�v�B���l�Ƌc�_��`�[���Ƃ��Ă̎��g�ނ��Ƃ��d�v�B

�@����ɁA���L���w��A���y����p�Ȃǂ̌|�p��A�X�|�[�c�Ȃǂ��y���肵�āA���L�����{���L�߁A�u�V�ѐS�v�������Ăق����B

�@�Ō�ɁA�u�Ë����Ȃ����Ɓv�B�D�ɗ�����܂ŒNj�����Ƃ����p�����т��Ăق����B

�@�܂��A�����͂o�s�`���瑲�ƋL�O�i�Ƃ��āA�e���g�Ɠd���f�������������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

��9�����̕����̓������e���g�� |

���d���f���ɂ͑��Ƃ��j�����t���c�� |

�����Q�U�N�Q��

�Q��27���i�j�����Q�U�N���w�ґI���̍��i�҂\

�@�{���ߌ�Q���ɖ{�Z�̑̈�ى��ɂ����āA���i��280���̔��\���s���܂����B

�@���i���ꂽ���X�A�{���ɂ��߂łƂ��������܂��B

�@�܂��A�c�O�Ȃ��獇�i�Ɏ���Ȃ������F�l�ɂ́A����̐i�H�����Ɍ����ĕ�������邱�Ƃ����҂��Ă���܂��B

�@���āA�Q��14���E17���̂Q���Ԃ��o��ł����B���ɂP���ڂ͐Ⴊ�~��A�ƂĂ���������ƂȂ�A��ۂɎc���Ă�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�w�͌����������A���O�̓V�C�\��ł͐�͗l�Ƃ̂��ƂŐS�z���Ă���܂������A���������܂ōD�V�Ɍb�܂�܂����B

�@�����͂����ɂ��J�͗l�ł������A���\��14�����O�ɉJ�����~��ɂȂ�܂����B

�@���w�ґI���Ƃ���������A���ۂƂ������ʂ͏o�܂����A447���Ƃ��������̕��X���A�̖�I�сA�o�肵�Ă������������ƂɊ��Ӑ\���グ�����Ǝv���܂��B���̊��҂ɉ�����ׂ��A���E���ꓯ�A������H�Ɏ��g��ł܂���܂��B

�@�Ȃ��A���\�ꏊ�ɂ͋}篃u���[�V�[�g��~���܂������A�O�����h�̏��\���ł͂Ȃ����ł̔��\�ƂȂ�܂������Ƃ����l�ѐ\���グ�܂��B

���̈�قɒ���o���ꂽ�ԍ��� |

���ԍ����m�F������� |

�Q���S���i�j�̖ؐ����u�g����p��v���W�F�N�g�v�Ŕ��\

�@���̓y�j���ɍs��ꂽ���{����ψ���́u�g����p��v���W�F�N�g�v�̃v���[���ŁA�̖ؐ����u�r�m�r�Ɋւ���mini-debate�v�\���܂����B�Q�����k���͑��̕{�����Z�̒��ł������A�u�O�b�h�g�s�b�N�܁v�����������܂����B

���Ԑl�Z���\��҂��̖؍��Z�Ō��C

�@������獡�������Ė�����̂R���ԁA�̖؍��Z�ɂS������Z���ɔC�p�\��̕��X�i�C���t�Z���\��ҁj�R�������C���Ă��܂��B���Ԍo���㑼���ōZ��������Ă������A���Ԋ�ƌo���̕��A�m�E�������Z�̋��@�o���̕��Ƒ��l�Ȍo�����������̕��X�ł��B

�@�����̐E������ŏЉ�A�Z���⋳���Ȃǂ���A���ꂼ��̋Ɩ��̍u�`���s���ƂƂ��ɁA���k�̎��Ƃ╔�����̂悤���Ȃǂ����w���Ă��������܂��B

�@�]���̋����o���҂����łȂ��A���ʂȌo�����������̕����Z���ɂȂ鎞��ł��B�̖؍��Z�̋��犈�����Q�l�ɂ��Č��r���Ă����������Ƃ���]���Ă���܂��B

�o�Z�w�����̍Z���\���

|

�̖؍��Z�͏�Ղ̍��Z�ł��I�I

�@���{����ψ�������ی�ۂ��u�{���σj���[�X�v�̒��ŁA�̖؍��Z�̂��Ƃ����グ�܂����B���Ώ�͍�����1000�N�ȏ���O�ɒz����A��N�ϐk�H�����s�����̈�ق����݂��ꂽ�Ƃ��ɑ�K�͂Ȕ��@�������s���S�e�����������Ƃ̂��Ƃł��B�{���σj���[�X�i�N���b�N����Ƒ��{�̃z�[���y�[�W���J���܂��j

�����Q�U�N�P��

�P��24���i���j�̖؍��Z�̓~�i�F�@�`�ŋ߂̏o��������`

�@�O��̓��e���班�����Ԃ������܂������A���̊ԁA�̖؍��Z�P��̍s�����������s���܂����B

�@���̑O�̓y�E���͑�w�����Z���^�[����������܂����B�̖ؐ���85���������܂����B���͉ߋ��ō��ƂȂ�܂������A�u���L���S�苭���i�H������}��v�Ƃ����i�H�w���̌��ʂ��ƍl���Ă���܂��B�����͂R�N�̒S�C�̐搶���𒆐S��10�l�߂��������A���Ɍ���ɖK��܂����B���悢���w�V�[�Y���ł����A�R�N���̍X�Ȃ镱�������҂��Ă���܂��B

�@�P�E�Q�N���́A���̖ؗj���ɒ���l�����I���A���̓��ɂ́A���Ύx���w�Z�i�������j�ɖ�30���̖̒ؐ��i���k������A�_���X�����j���K�₵�A�_���X�̔�I��x���w�Z���k�ƃQ�[���ł̌𗬂��s���܂����B

�@�܂��A�{���́A�̖؍��Z�̎o���Z�R�Z�̈�ł���؍��̒�����w�Z�t�͑�w���������w�Z����S�l�̐搶�ƂW�l�̐��k�����}�����A���}�����s���܂����B

�@�Z���̂������̒��ŁA���l�X�R���͂����p���A�u�O���ɍs���A�l�X��قȂ��������ɐڂ��邱�Ƃ͏d�v�ŁA�Ⴂ�Ƌ��ʓ_����ł����o�����Ƃ��ł���A�傫�ȐS�̕ϊv�𐬂����������ƂɂȂ�v�Ƒi���܂����B���Ȃ݂ɁA���̂������́A�Z�����؍���Ɖp��ł���ׂ�A�����������̐��k�����{��ŃA�i�E���X����`�Ԃ��Ƃ�܂����B

�@���̏T���A�W�l�̐��k�̖͒ؐ��̂��ƒ�Ƀz�[���X�e�C���A�𗬂�[�߂邱�Ƃɂ��Ă��܂��B���j�ɂ͋A������Ƃ����Z���X�P�W���[���ł����A���{�ł̊y�����v���o������Ăق����Ǝv���Ă��܂��B

�NjL�F�N�n�̊w�Z������i���w���E�ی�ґΏہA�\��s�v�j�������������{�B�������Q�����B

�P��25���i�y�j�B�ߑO�P�P���`�A���@�̖؍��Z�B

1���W���i���j�̖؍��Z�̔N���E�N�n�́c

�@�F�l�A�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B

�@���N�͂��߂Ă̍Z���ʐM�ł��B���N���ǂ�����낵�����肢���܂��B

�@�̖؍��Z�ł́A�N����A���܂ł̍P��̓~���u�K�������I���A�V�t�͂S������A�w�Z������E�������E�͋[�e�X�g�Ƒ������G���W�����������Ă���܂��B

�@��A���́A���n�Ȗڂ̍u�K�ɎQ���������k�ȊO�ɂ��A���n�u�]�̐��k�����K���Ɏp���݂��A�^���ɕ��Ɏ��g�ނ悤���������܂����B

�@�܂��A�S���̊w�Z������ɂ�10�����̒��w����ی�҂̎p�������A�M�S�ɐ����ɕ��������Ă����܂����B

�@�����A�W���͓~�x�݂��I����đS�Z�W����s���܂������A�ЂƂO�̌ߔN�ł��镽��14�N�ɏ��Ŗ{�Z���u�̖v���Z�Ƃ������̂ɂȂ������Ƃ��Љ�A���ɒ̖؍��Z�̗��j������Ă������ƌĂт����܂����B

12��31��14:00���@�����Ŏ��K���鐶�k

�i����܂��Ă͂����Ȃ��̂ł�������ƎB�e�j

|

1���S���̊w�Z������ |

�NjL�F�N�n�̊w�Z������i���w���E�ی�ґΏہA�\��s�v�j�������������{���B�������Q�����B

�P��11���i�y�j�E18���i�y�j�E25���i�y�j�B��������ߑO�P�P���`�A���@�̖؍��Z�B

�����Q�T�N�P�Q��

12��24���i�j�N���̑S�Z�W��ŁA�̖ؐ��ɂ���Șb�����܂���

�@�̖؍��Z�͂Q�w�����̊w�Z�ł��̂ŁA�����͂Q�w���̏I���ł͂Ȃ��A����̓r���̓��ɉ߂��Ȃ��̂ł����A��������~�G�x�Ɗ��ԁi�Ƃ����Ă��A�u�K�͑�A���܂ő����A�P���S������A�����w�̓e�X�g�Ȃǂ��s����̂ł����A�j�Ƃ����ߖڂ̂��߁A�{���A�S�̏W����s���܂����B

�@�Z���̂������̒��ŁA����s��ꂽ���{����ψ��E���|�|�\�В��̈��M�O���̍u���ł́A�̖ؐ��Ƃ̂����̒��ŁA

�@�@�̖ؓk�F�R�~���j�P�[�V�����͂��Ǝv���܂��B

�@�@���В��F�Ȃ��ł����H

�@�@�̖ؓk�F���ł͎d���ŊO���̐l�Ƃ��b���o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���̂ŁA�p����厖���Ǝv���܂��B

�@�@���В��F�p��͊m���ɑ厖�ł����A���̑O�ɁA�u�l����́v���厖�ł��B�ڂ̑O�̖��͉������l���A

�@�@�@�@�@�@�@�@���������u�����̂Ȃ����v�������Ă����͂��厖�Ȃ̂ł��B�������A�����J�̑�w�@�ɗ��w

�@�@�@�@�@�@�@�@���āA�e���̃G���[�g���W�܂��Ă��钆�Ŋ��������́A�u���{�l���w���́A�ǂޗ͂Ə����͂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�s�J��A�ł��b���Ȃ��B�c�_���ł��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B�ł��A����͓��{�ł͋c�_������

�@�@�@�@�@�@�@�@�肵�Ȃ�����ł����āA���{�ł́u�c�_�v�́u���v�Ǝ~�߂�ꂪ���ŁA�c�_�����Ă�

�@�@�@�@�@�@�@�@�Ȃ�����ł��B�c�_�ł���Ƃ������́A���͂��݂���F�ߍ����đ��d���Ă���Ƃ������ƂȂ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�ł��B���{�ł͂��������l�������܂��蒅���Ă��܂���B����Ɓu�����v���Đ���ė͂���

�@�@�@�@�@�@�@�@�Ă��������厖�ł��B���������߂邱�Ƃ��ł��邩��ł��B�������A�������u���l���R���Ƃ�

�@�@�@�@�@�@�@�@���Ɓv�ƌ������Ɏ~�߂�ꂪ���ȂƂ��������܂��B�A���t�F�A�Ȑ킢�͂��߂ł��B�t�F

�@�@�@�@�@�@�@�@�A�Ȑ킢�́A�����̌�ŏ��������͕���������̋C�������v����邱�Ƃ��ł��܂��B��������

�@�@�@�@�@�@�@�@���������Ăق����Ǝv���܂��B

�@�̕��������p���A�Љ�ɏo���Ƃ���������H���l���邫�������ɂ��Ăق����Ƒi���܂����B

�@���āA���̍Z���ʐM���A�S���U���ɒ��C���߂Ă̔��M�����Ĉȗ��A�{���ŁA39��߂̌f�ڂƂȂ�܂��B�T��1����x�̃y�[�X�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A����܂ŁA���ǂ݂������������X�ɂ́A���t�����������������肪�Ƃ��������܂����B

�@�̖̋��犈���͔N������A���܂ő����܂����A�ЂƂ܂��A�N���̍Z���ʐM�́A�{���������āA���߂����Ă��������܂��B

�@���������ł����A�F�l���ɂ́A�悢���N�����}�����������܂��悤�A�S���F�O���Ă���܂��B���肪�Ƃ��������܂����B

�NjL�F�N���E�N�n���w�Z������i���w���E�ی�ґΏہA�\��s�v�j�����{���B�������Q�����B

�P�Q��28���i�y�j�A�P���S���i�y�j�E11���i�y�j�E18���i�y�j�E25���i�y�j�B

��������ߑO�P�P���`�A���@�̖؍��Z�H��

12��16���i���j�̖̐搶�����A���Ƃɂ��ċc�_�I

�@12��13���i���j�̕��ی�̎��Ԃ��g���āA�S���E����ΏۂɁA���Ƃɂ��ăO���[�v���_���s���܂����B���̊��́A�X��24���̍Z���ʐM�ł������悤�ɁA�̖؍��Z�̎��Ɨ͂��A�b�v���邽�߂̎��g�݂̈�ł��B

�@�`���ɑ��{����ψ�����w�Z�ې�c�[�F��Ȏw���厖����A�u�搶���͎��Ƃ����邱�ƂŁA����A�ЂƂ̑������グ�Ă���悤�Ȃ��̂ł��B�Ⴆ�A���̋��Ȃ͑��̎�̕�����S���A���̋��Ȃ͋r�̕�����S�����Ă���ƍl���Ă��������B���ꂼ��̋��Ȃ́A���̕���̐��ł����獂�x�Ȓm���������Ă���A����Α��̊e�p�[�c�̊����x�͍����킯�ł��B�������A���S�̂̃o�����X���ǂ��Ȃ���A���Ƃ��Ă̊����x�͉�����܂��B���Ȏw�������l�ŁA�e���Ȃ����̋��Ȃ̂��Ƃ������l����̂ł͂Ȃ��A���Ȃ��Ă悢�o�����X�̎��Ƃk�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�v�Ƃ�����|�̂����������������܂����B

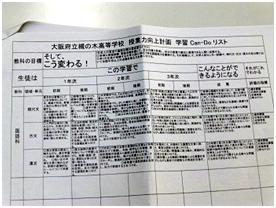

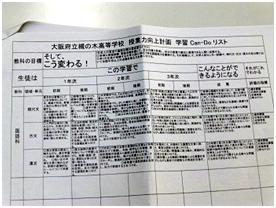

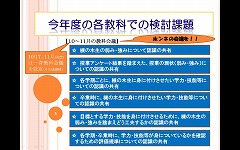

�@���_�́A�u����E�n�������E�p��O���[�v�v�u���w�E���ȃO���[�v�v�u�ی��̈�E�ƒ�E�|�p�E���O���[�v�v�ɕ�����āA����̋��ȉ�c�ŋ��Ȃ��Ƃɍ쐬�����u�w�Kcan-do���X�g�i���k���e�w�N�ʼn����w�сA�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ邩���܂Ƃ߂��\�j�v���������s���܂����B���Ȃ̘g���āA���Ƃɂ��Č��@��Ƃ����̂́A�ӊO�Ɋw�Z�ł͏��Ȃ����̂ł��B�����āA�Œ�T�O�ɂƂ��ꂸ�Ɏ��{���Ă݂܂����B

�@�搶���́A���Ȃ��قȂ��Ă��Ă��A���k�ɐg�ɕt�����������ڕW�̋��ʓ_�����o������A�w����̋��ʂ̉ۑ������ȂǁA�M�S�ɓ��_�����Ă��܂����B

�@�̖̎��Ƃ̂�����ɂ��āA�搶���̔F���̋��L���[�܂�A���̂��Ƃ��A���悢���ƂɂȂ���ƐM���Ă���܂��B

�O���[�v�ɕ�����ē��_��

|

���ꂪ�u�w�Kcan-do���X�g�v |

�NjL�F�N���E�N�n���w�Z������i���w���E�ی�ґΏہA�\��s�v�j�����{���B�������Q�����B

�P�Q���Q�P���i�y�j�E�Q�W���i�y�j�A�P���S���i�y�j�E11���i�y�j�E18���i�y�j�E25���i�y�j�B

��������ߑO�P�P���`�A���@�̖؍��Z�H��

12��11���i���j���{����ψ��@���M�O�����Z

�@12���V���i�y�j�A���M�O����ψ��i���|�|�\������Ў�����В��j���̖؍��Z�����@����܂����B�{���w�Z�̎��@�͋���ψ����C��A�̖؍��Z�����߂ĂƂ̂��Ƃł����B

�@�̖؍��Z�ł́A�y�j�����p���āA���j������j�܂ł̎��Ƃ̕��K�Ȃǂ𒆐S�Ƃ����y�j�u�K���s���Ă��܂��B���ψ��ɂ͍���̍u�K�����Ă��������܂������A���k�������w�K�ɏW�����Ă���悤���Ɋ��S���Ă����܂����B

�@�܂��A�����́A���w���₻�̕ی�҂�ΏۂƂ����w�Z����������{���Ă���A�����ҁi�{�Z��ȁj�̔M��

��������Ԃ�ɋ�����Ă��܂����B

�@���̌�A�T��ڂ��ނ�����u�̖l�`�m�`�a�h�J�t�F�v�ŁA���k�E�ی�ҁE�����E�s���̕��X��70����O�ɁA�u���ꂩ��̎Љ�l�ɋ��߂�����́v�Ƒ肵�Ęb�����Ă��������܂����B

�@�u�Љ�ł͓��ӂȂ��Ƃ�L�����Ƃ���ŁA���̂��߂ɕ��L�����{���K�v���Ƃ킩�����B�v�u�p��͂̕K�v�����������B�v�Ȃǂ̊��z�����k������܂����B

�X�N���[�����g���Ȃ���A���k�ƑΘb������ψ��i�E���j |

�P�Q���T���i�j

���p��̎��Ƃ����J���A���Z�̐搶���ƈӌ�����

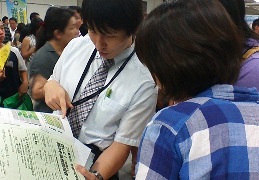

�@12���S���i���j�̂U���A�{����ψ���̎��Ƃł���u�g����p��v���W�F�N�g�v�̈�Ƃ��ĉp��̌��J���Ƃ����{���܂����B���Z����������̉p��̐搶�������w�ɗ����܂����B

�@�p��Ȃ̋��@�ƊO���l�u�t�̓�l�Ńe�B�[���e�B�[�`���O��������Ƃł����B���e�͂k��������e���������������Ȃǂɂ��āA�u�^���v�u���v�̂����ꂩ�̗�����͂����肳���ĉp��Ŏ咣����f�B�x�[�g�i���_�j�̂��߂̌��e���ŁA�܂��ɐ����̂Ȃ��ۑ���l����Ƃ����������^�̎�@���������Ƃł����B�����͋����҂̗���Ƃ������A�t�@�b�V���e�[�^�i�w�K�𑣐i��������j�ɓO���Ă��܂����B�������������قƂ�ljp��ōs���܂����B

�@���Z����Q�����ꂽ�搶����A�{����ψ���̎w���厖�̐搶������A�u���k�����������Ƃ��Ă���v�Ȃǂ̊��z�����������܂����B

�@�̖؍��Z�̎��Ǝ��H���A���Z�̉p�ꋳ��̎Q�l�ɂȂ�Ǝv���Ă���܂��B

�@�S�l���ƂɃO���[�v�ɕ�����ăf�B�X�J�b�V�������Ă���悤���ł��B

�@�����͊e�O���[�v������ăA�h�o�C�X���܂��B

�����t�y�������Ύs�������q��Ă��������Z���^�[�Ń~�j�R���T�[�g

�@11��30���i�y�j�̌ߌ�A���Ύs�������q��Ă��������Z���^�[�Œ̖؍��Z���t�y�������c���₻�̕ی�҂̑O�Ń~�j�R���T�[�g���J���܂����B

�@�݂�Ȃʼn̂��̂�����A�u�ǂ�R���R���v��u�傫�ȌI�̖̉��Łv�Ȃǂ̓��w�����t������A���Y���V�тȂǂ��ꏏ�Ɋy���݂܂����B

�@�n��ւ̍v���Ƃ����Ƒ傰���ł����A���Z�����悫���Z����E���o����Ƃ��āA�c���Ɗy�������Ԃ��߂��������Ƃ͂ƂĂ��Ӌ`�̂��邱�Ƃ��Ǝv���Ă���܂��B

�R���T�[�g�̂悤�� |

���Z��O�̉��f���������j���[�A��

�@�̖؍��Z�̐���O�ɂ͉��f����������܂����A�h�����V�������Ă���A���ɉJ�̓��͌����Â炢��ԂŁA���Ύs�x�@����K��ĉ��P�̂��肢�����Ă��܂����B

12���R���̒��A�o����ƁA�Ȃ�Ɛ^�V������������ӂ̓��Ɉ����Ă����������悤�ŁA�ʐ^�̂悤�ɑ�ς��ꂢ�ɂȂ��Ă���܂����B

�x�@���̒S���̕��ɁA�����ɂ���̓d�b�������Ă����������Ƃ���ł��B

���a������������

|

���`���������� |

�NjL�F�T���i12���V���i�y�j13:30�`�j�͖{�Z�ŁuMANABI�J�t�F�v���J�ÁB

���{����ψ��E���|�|�\�В��̈��M�O����̍u���ł��B�ǂ������z�����������B

�����Q�T�N�P�P��

11��29���i���j���Ύs�����O�E��Ռ����Ȃǂ�̖ؐ����{�����e�B�A���|

�@����A�̖ؐ��P�E�Q�N����500�l���A�o�s�`�̉���̕��X�A���E���ƂƂ��ɁA�w�Z���ӁE��Ռ������獂�Ύs�����ȂǍL���͈͂ɂ킽���āA�{�����e�B�A���|���s���܂����B

�@���́A��X�A�������Z�͒n��̕��X�ɗ��������Ă����������Ƃ���ł���ƍl���Ă���܂��B�������ꂢ�ɂ���Ƒ̌���ʂ��āA���k�������n��ւ̕�d�̋C��������݁A���Ύs���̕��X�Ɋ��ł����������Ƃ��ł���K���ł��B

�@�܂��A���̂��Ƃ́A���Ύs�̃E�G�u�y�[�W�́u�X�t�H�g�v�ɂ��ڂ��Ă��������܂����B�N���b�N����ƊY���y�[�W���J���܂��B�������������B

�s���̐X

|

�s�����O |

| �@�܂��A�w�Z���ӂ̓��H��̃^�o�R�̋z�k�̃|�C�̂Ă����C�ȗ��A�C�ɂȂ��Ă���܂����B�J�V���������Ăقږ����A�w�Z���ӂ̓��H������Ă͋z�k������s���Ă��܂����A���̐��A�P��������20�`30�{�ƂȂ�܂��B�Ȃ�Ƃ��|�C�̂Ă����Ȃ��Ȃ�Ȃ����Ƃ̎v������A���ӓ��H�����̊w�Z�~�n���ɊD�M��ݒu���邱�ƂƂ��܂����B1�{�ł��|�C�̂Ă����邱�Ƃ�Ɋ���Ă���܂��B

|

�ݒu�����D�M�ƃ|�X�^�[ |

11��25���i���j�@���N�̕�W�́u�P�N���X���v�̂V�N���X��W�ɁI

�@�@�@�@�@�@�@�@�T���P�C���r���O�̋L���́u�����w�K��v�ł����B

�@

��T�J���ꂽ���{����ψ����c�ŁA�̖؍��Z�̕�W�l���i����26�N�x���w�ґI���j���A��N�x����P�N���X�i40�l�j���̂V�N���X�i280�l�j�ƂȂ邱�Ƃ����肵�܂����B

�@���悢��O�����w�ґI���܂łR�����قǂɂȂ�܂������A�̖؍��Z�́u������O�̂��Ƃ���O�Ɂv�u�����Ɂv�u�͒c�̐�v�Ƃ������X�N�[���J���[�ɋ����⋤���������Ă�����������ɂ́A���̌�s����w�Z������i12���E�P���̖��y�j���ߑO11���`�{�Z�ɂāj�ɐ��z�����������B

�@���āA11��20���̍Z���ʐM�ŏЉ���T���P�C���r���O�V���̘A�ڃR�����uSchool Snap�v�̋L���́A3�N���̑����w�K��ɂ��Ď��グ�Ă��������܂����B�i�T���P�C���r���O�V���Д��s�́u���r���O�V���v2013�N11��23�����u�k�ۓ��v�u�k�ے����v�u�k�ې��v�łɌf�ځj

11��20���i���j�̖؍��Z�̋L�����f�ڂ���܂��I�I

11��20���i���j�̖؍��Z�̋L�����f�ڂ���܂��I�I

�@

�T���P�C���r���O�V���i�k�ې��ŁE�����ŁE���Łj�̘A�ڃR�����uSchool Snap�v�ɒ̖؍��Z�����グ���܂��B

�@���̃R�����́A�e���Z�̂��܂��܂Ȏ��g�݂��Љ����́B����܂ł��A�_���X���Ȃǂ̕�������Z�̍��̎��g�݂Ȃǂ��L���Ƃ��Ď��グ���Ă��܂����B

�@��40���W�畔���s�Ƃ̂��ƂŁA�����̕��X�ɁA�̖؍��Z�̂��Ƃ�m���Ă��������邱�Ƃ͑�ϊ�����v���Ă��܂��B

�@11��23�����ł��B11��21���i�j�E22���i���j�ɔz�z����܂��̂ŁA����������B���e�́A�̖؍��Z�̓��F����u���́v���g�݂ł��B

11���V���i�j�̖؍��Z�̎��]�Ԏw��

�@

�������̖؍��Z�ł͎��]�Ԓʊw�҂́u���]�ԃ`�F�b�N�v���s���Ă��܂��B

�@����́A�u���[�L�̌������C�g�̓_���Ȃǂ��������`�F�b�N���A�����s�ǂɂ�鎖�̂Ȃǂ��Ȃ������g�݂ł��B

�@����͂R�N����Ώۂɖ�200��̎��]�Ԃ��`�F�b�N���A�u���[�L�����s�ǎ��]�Ԃɂ��Ă͉��P�𑣂��܂����B

�@�܂��A�̖؍��Z�ł́A�J�V���̎��]�Ԓʊw�̍ۂɂ̓��C���R�[�g�̒��p���`���t���Ă��܂��B����́A����20�N�ɓ��H��ʖ@����������A�����鎩�]�Ԃ̎P�����^�]�Ȃǂ́u�Ȃ���^�]�v���������K�����ꂽ���Ƃɒ[���Ă��܂��B

�@�u���k����ʎ��̂̔�Q�҂ɂ����Q�҂ɂ������Ȃ��v�Ƃ��������v������̉����Ă���̂ł��B

���]�Ԃ𑖍s�����A�u���[�L��������

��~���`�F�b�N���Ă���悤��

|

�J�̓��̎��]�ԓo�Z�̓��C���R�[�g���p |

�����Q�T�N�P�O��

10��26���i�y�j��Q�� �̖I�[�v���X�N�[���ɖ�S�O�O�����闈�Z�ҁI�I

�@�@�@�@�@�@�@�@����W�ґΏۂ̐���������{�I�I

�@

�@10��26���i�y�j�̖̒؍��Z�I�[�v���X�N�[���ɂ��ẮA�䕗27���̐ڋ߂ł��S�z�����������܂������A�\���x������߂��ꂸ�s�����Ƃ��ł��A�����̒��w����ی�҂��Q������܂����B���Z�������A���Q�������������F�l���A���肪�Ƃ��������܂����B

�@�P�E�Q�N���̎��Ƃ����J�����Ă��������ƂƂ��ɁA�̈�قł͊w�Z�����y�уN���u���ɂ��A�s�[���A����ɂ͕������̌������{�����Ă��������܂����B

�@���́A�ߑO���ɂ́A���w�Z�̐搶���ȂNj���W�҂�ΏۂƂ�������������{���܂����B

�@���̏�ōZ�������30���Ԃɂ킽���Ă���Șb�����܂����B

�@���ꂩ��̖̒؍��Z�́w���x���L�[���[�h�ɂ��܂��B��߂́A����܂Œ̖��z���Ă����A�����K������ՂƂ����w�K�w���̌�������Nj�����w�[���x�ł��B��߂́A�������肷�鋳�犈���ɂ�����w�i���x�ł��B�����ĂR�߂́A�̖؋���́w�^���x�͑��Ɛ��B���ꂩ��̎Љ�Œ̖̑��Ɛ������邱�Ƃ��A�w�^���x�Ƃ��Ė����̂ł��B����10�N�ԁA�̖炵�����ێ����Ȃ�����A�₦�����̋���̐�[�����ł��������Ǝv���Ă��܂��B

�@�Q��ɂ킽��I�[�v���X�N�[�����I���܂������A�̖̊w�Z������͂��ꂩ�炪�{�Ԃł��B

�@12������P���ɂ����Ė��T�y�j��11���ɁA�{�Z�Ŋw�Z��������s���܂��B�i���{���F12/7,14,21,28�A1/4,11,18,25�j

�@�I�[�v���X�N�[���ɗ���ꂽ���͂������A�I�[�v���X�N�[���ɗ����Ȃ��������������̂�����͂��ЂƂ����z�����������B

����W�ґΏۂ̐����� |

���J���Ƃ����w���钆�w�� |

10��23���i���j�T�b�J�[�����u���Ύs���X�|�[�c�Ձv�Ŏq�ǂ��������w��

�@

�@10��14���ɍs��ꂽ�u���Ύs���X�|�[�c�Ձv�ɒ̖؍��Z�̃T�b�J�[�������Q�����A�q�ǂ������̎w�����s���܂����B

�@����A�����s�ψ�����s�ψ����̎R�{���s�l���炨��̂��莆�����������܂����B

�@������8,000�l�ȏ�̗���҂��������Ƃ̂��ƁB�n���̂��̂悤�ȃC�x���g�ɖ{�Z���k���Q�����A�v�������Ă������������ƂɊ��ӂ������Ǝv���Ă��܂��B

�@�܂��A10���X���̍Z���ʐM�Ōf�ڂ������j�����ɂ��u�ԐA���v�ɂ��āA���Ύs�̃z�[���y�[�W�ɂ��ڂ��Ă��������܂����B

�ΐF�̂s�V���c�𒅗p���Ă���̂��̖̃T�b�J�[����

10��12���i�y�j��1�� �̖I�[�v���X�N�[���ɖ�R�T�O���̗��Z�ҁI�I

�@

�@10��12���i�y�j�̌ߌ�s��ꂽ�̖؍��Z�̃I�[�v���X�N�[���ɑ����̒��w����ی�҂��Q������܂����B���Z�������A���Q�������������F�l���A���肪�Ƃ��������܂����B

�@10��12���i�y�j�̌ߌ�s��ꂽ�̖؍��Z�̃I�[�v���X�N�[���ɑ����̒��w����ی�҂��Q������܂����B���Z�������A���Q�������������F�l���A���肪�Ƃ��������܂����B

�@�܂��A�̈�قōZ������A�u�����́A�̖؍��Z���������茩�Ă��������A�����ɂ��������Z���̌��ɂ߂����Ă������������B�v�u�̖ؐ��͎��R�ɂ����������邱�Ƃ��ł���B���ꂩ��̎Љ�ŕK�v�ȃR�~���j�P�[�V�����͂̊�{��̖ł͂�������Ɛg�ɕt�������Ă���B�v�u����K�͈ӎ��ȂǁA������O�̌�������v�������Ă��������B�v�u�w���ȋ��Ȃ����邯��ǁA�܂��߂ɓw�͂��邱�Ƃ��D���x�A�w�v�̂͂��܂�悭�Ȃ�����ǁA�����Ɠw�͂��邱�Ƃ����Ӂx�A�w�������������炢�������ɂ����Ă���x�\����ȃ^�C�v�̐l�́A�̖،����ł��B�v�Ȃǂ�i���܂����B

�@���̌�A��]����u���ɕ�����Ă̑̌����Ƃ╔�����̌��Ȃǂ��s���܂����B

�@10��26���i�y�j�ɂ́A��Q��I�[�v���X�N�[�����J�Â��܂��B����͂P�E�Q�N���̎��Ƃ����J���܂����A�������̑̌����s���܂��B���O�\�����݂͕K�v����܂���̂ŁA�������Q�����������B

10���X���i���j�����̗Ή������ɁA�̖ؐ����v���I�I

�@

�@�䕗��߂̏H����̉��A�̖؍��Z���j���̗L�u���k�����̏�Ռ����̉Ԓd�̉ԐA������`���܂����B

�@�䕗��߂̏H����̉��A�̖؍��Z���j���̗L�u���k�����̏�Ռ����̉Ԓd�̉ԐA������`���܂����B

�@���̎��g�݂́A���Ύs���̗Ή������ȂǂŊ���Ă��鍂�Όi�ω��|�N���u�̏��є���q��\����̈˗����A�Ď����������́B

�@���k����́u�y���������v�u�Ԃ�A�����̂͂͂��߂āv�Ȃǂ̐���������܂����B

�@�s���̕��X�Ƃ̌𗬂�ʂ����n��v��������Ƃ��i�߂Ă܂���܂��B

�����T���ɃI�[�v���X�N�[���i10��12���i�y�j�j���s���܂��B

���O�\�����݂͕K�v����܂���̂ŁA�������Q�����������B

10���P���i�j�̖ؐ��͒n��ɍv�����܂��I�I

�@

�@10���ɓ��肳��₩�ɂȂ�A�X�|�[�c�̏H�A�|�p�̏H�̋G�߂ɂȂ�܂����B�n��ł͂��܂��܂ȃC�x���g���s���܂����A�̖ؐ����Q�������Ă��������A�s���̂���`���������Ă��������Ă��܂��B

�@10��14���i���E�̈�̓��j�ɍs���鍂�Ύs���{�s70���N�L�O��34�Ύs���X�|�[�c�Ձi���F�����X�|�[�c�Z���^�[�j�ł́A�T�b�J�[����1�N���������Q�����A�q�ǂ�������ΏۂƂ����~�j�~�j�T�b�J�[�Q�[���Ȃǂ̎w�������܂��B�ǂ����̖ؐ��̊���Ԃ���������������B�i���Ύs�̃z�[���y�[�W����ڍׂ��������������܂��B�j

�@�܂��A�̖؍��Z��������Ă����̖쌩�_�Ђ̏H�Ղ�ɂ́A10��13���i���j��16�����璃�����̗L�u���Q���������Ȃ̉^�c�̂���`����������A14���i���j��12������̓T�b�J�[���Q�N���L�u����`��S���Ȃǂ̉^�c�ɎQ�������Ă��������܂��B

�@�̖ؐ��́A�s����ʂ��āA�s���̕��X�Ƃ̌𗬂���ɂ͒n���ւ̍v����}���Ă܂���܂��B

�����Q�T�N�X��

�X��24���i�j�u���Ɨ͌���v�ɒ̖͓����o���܂��I�I

�@

�@�̖؍��Z�͊J�Z�ȗ��A�w�K�w���E�i�H�w���E���k�w�������͂Ȋw�Z�g�D���\�z���邱�ƂŐ��k�̃}�i�[��i�H���тȂǐ��ʂ��グ�Ă����w�Z�ł��B����A�X�s�[�h���������Ă���Ӗ��ł͍Z���̃��[�_�[�V�b�v�ɂ��g�b�v�_�E���Ŋw�Z�o�c���s���Ă��܂����B

�@���́A�R��ڂ̍Z���Ƃ��āA���̎��т��グ�Ă��鍡�����A�u����v�ɊÂĂ��Ă͂����Ȃ��ƍl���Ă��܂��B����܂Œz����Ă�����Ղ̏�ɁA�̖؋���ɂ͍X�Ȃ�t�����l�����߂��Ă��܂��B

�@�����t�����l�̃e�[�}�Ƃ��Čf�����̂́u���Ɨ́v�ł��B����10�N�Ԃ����������Ƃ��A�̖̎��Ƃ̂�����ɂ��āA���E�������ʔF����[�߁A�̖ؐ��ɂ���Ƀ}�b�`���A����̗v���ɂ���������悤�Ȏ��ƂÂ��肪�̖̎��Ȃ�ۑ�Ȃ̂ł��B����A���E���ɑ��Z���̂��̎v�������A���Ȃ��Ƃɏ\���ȋc�_�̏��݂���Ƃ�����|���狳�ȉ�c�̈�Ď��{���w�����܂����B

��c�Ŕz�z�����������

�@�܂��A�{���́A���{����Z���^�[�J���L�����������������̓V�쐽�搶�����������āA�u21���I�^�\�͂ɂ��āv�Ƒ肵���u����S���E���ΏۂɎ��{���܂����B

�搶�́A�������琭�����̒m������ɁA�O���[�o�����E�����͊��E���q������i��21���I�ɕK�v�Ȕ\�͂Ƃ��āu��b�́v�u���p�́v�u���H�́v���������A�u����m���Ă��邩�H�v����u�����ł��邩�H�v�ւ̓]�����K�v�Ƙb����܂����B

�@���̂悤�ɁA�̖ؐ��ɂƂ��āA����ɖ��͂̂�����Ƃ��ł���悤�A���E����ۂƂȂ��Ď��g��ł���܂��B

|

�V�쎺���̍u�� |

�X���V���i�y�j�����Ղւ̂����ꂠ�肪�Ƃ��������܂���

�`�̖ؐ��́u�\���́E�A�ъ��E�������v�`

�@

�@�{���A��11��̖؍��Z�����ՂQ���ڂ��I�����܂����B��P�Q�O�O�l�̕��X�ɕ����Ղ����Ă��������܂����B�����ꂠ�肪�Ƃ��������܂����B

�@����̊J��Ő��k�ɂ́u�A�ъ��v�Ɓu�������v�������Ăق����Ƃ����܂������A�����ꂢ�����������X�ɂ͂��������������܂����ł��傤���H

�@���͂R�N���S�N���X�̉����E�~���[�W�J�������܂������A�e�N���X�����o�ȂǂɍH�v���Â炵�����x�������A�u�A�ъ��v�Ɓu�������v�ɉ����A�u�\���́v���傢�ɔ������Ă��ꂽ�Ɗ����Ă���܂��B�ċx�ݖ����̕����̕��ی�𒆐S�ɁA�Z���ԂɏW�����ė��K�����Ƃ̂��ƁB�̖ؐ��̐V���Ȗʂ������悤�ȋC�����܂����B

�@�����āA����X�e�[�W�i���O�j�ł͊����I�ȏ�ʂɑ������܂����B�Ƃ����܂��̂��A�J���O�ɉJ���~���Ă������Ƃ���A�ꎞ�͉����ɉ��̕ύX���������܂����B���Ƃ��V�C�����������A����ł̃X�e�[�W�������s�����Ƃ��ŏI���肵�܂����B

�@�����A�J���܂ł̒Z���ԂɁA�J�ŔG�ꂽ�X�e�[�W�̏��ʂ�ϋq�Ȃ̂������A���k�Ƌ������K���ɂȂ��ĐV�����Ȃǂłӂ����A�J�����ނ����܂����B���k�Ƌ������C�������ЂƂɂ��������������Ă����A�����̒���X�e�[�W�ł̌������\�ƂȂ����̂ł��B

�@���犈���ł̐��k�Ƌ����̋C�����̈�v���ȉ��ɑ���������邱�Ƃ��ł��܂����B

�̈�كX�e�[�W�ł̂R�N���̉���

�X���U���i���j�����́A�����Ո�ʌ��J���ł�

�@

�@�{���A��11��̖؍��Z������1���ځi���o�E�ی�ҁE���Ɛ���ΏۂɌ�����J�j���I�����܂����B

�@�J��Ő��k��O�ɁA�������g�����Z����ɃN���X�Ŏ��g�o���܂��A�u���ԂƋ��͂��A�ЂƂ̖ڕW�Ɍ������Ď��g�ނƂ����A�ъ��v��u�ϋq������ł���������Ƃ����������v���Ղœ��Ăق����B�܂��A�̖؍��Z�̕����Ղł́A�{�����Ύx���w�Z�Ƃ̌𗬂̈�Ƃ��āA�x���w�Z�������Z�����̂ŁA���Z���̗������[�܂邱�Ƃ����҂���Ƒi���܂����B

�@�����́A�n��̕��X�⒆�w���Ȃǂɂ����J���A�̈�ق̃X�e�[�W�̉����≏���i�͋[�X�j�Ȃǂ��s���܂��B�����̂��Q�������҂����Ă���܂��B

|

|

| ����X�e�[�W�i�E���j�ƊϏO

|

�o�s�`��Ẫx�[�J���[�J�t�F�u���r�E�X�v

�i�p����W���[�X�Ȃǂ̔̔��j

|

���Ύx���w�Z�̐��k�����i�X�e�[�W��j

�����Q�T�N�W��

�W��27���i�j�\�E������A���Ă��܂����B�O���[�o�����E���ی𗬂ƒ̖ؐ�

�@

�@�̖؍��Z�Ɗ؍��̒����t�͑�w�Z�t�������w�Z�Ƃ͎o����g�Z�ł��B����̖͒ؐ��U�l�ƂƂ��ɂR���S���Ŋ؍����C���s�ɍs���A����A���Ă��܂����B

�@�ŏ��̓��ɂ́A�����t�͑�w�Z�t�������w�Z�Ŋ��}���T���s���܂����B�Z�����ł̃C���Z���搶�Ƃ̈ӌ������ŁA���N�؍��̐��k�����{�Ɍ��C����ہA���{�̋���ɋ����̂��鋳�����ł��邾�������Q�����������Ƃ̐\���o���܂����B���N�O�Ɏ��̓\�E���ɓ����̋������{�m���ƂƂ��ɋ���W�{�݂̎��@�ɗ������Ƃ�����܂����A���̍ۂ��A���{�̐搶�����؍��̊w�Z����Ƃ����đ傢�Ɏh�����Ă������Ƃ��v���o���A���̐搶���̌𗬂��[�܂邱�Ƃ͊�������ƂƎv���܂����B

�@�U�l�̖̒ؐ��́A�R�������b�ɂȂ�z�[���X�e�C��̃p�[�g�i�[�̐��k�������Ζʂ̌�A�M�S�ɓ��{��E�p��E�؍���������ăR�~���j�P�[�V�������Ƃ�A������Ɍ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��̖ؐ��̐V���Ȃ����܂����ʂ��_�Ԍ��邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�t�����Z�ł͓��{��̏���1�l�̊؍��l���k�ɏo��܂����B�ނ͖��O���J���E�W�I���ƌ����A��N�A�̖؍��Z�Ɍ��C���s�ŖK�ꂽ���k�ł����B�ނ͍��N�̓��̌𗬐��k�ɑ��āu�����̈Ⴂ���z���ĐϋɓI�Ɍ𗬂��Ăق����v�Ƃ̃��b�Z�[�W�𑗂��Ă���܂����B�ނ͍��Z�R�N���ł����A���A���{�̑�w�ɗ��w���邽�߁A������18������22���܂ŁA���{��̏m�ɒʂ��āA���{��̕��ɗ��ł���Ƃ̂��ƁB���{�̎�҂̊C�O���w���������Ă���Ƃ������Ƃ����ɂ��܂����A�؍��̎�҂̊撣��Ɛϋɐ��Ɋ������o����ƂƂ��ɁA���{�̎�ҁi�̖ؐ��j�ɂ���u������Ăق����Ǝv���܂����B

|

|

| ���}���T�ł̍Z�����A

|

�C���Z���ƋL�O��O��

|

|

|

�m�����i�C���T�h���j�ŕt�����Z�̋���

�i����T�V���c���p�j�̐������鐶�k����

|

�t�����Z�Ŋ؍�����V��@��

���Ƃ���̖ؐ�

|

�@�Ȃ��A���̊C�O�Ƃ̌𗬃v���O�����́A�̖ؐ����\�E���ɍs�����Ƃ��̓\�E���̕��X���z�[���X�e�C�������A�؍��̍��Z�������{�ɗ������ɂ͓��{�����z�[���X�e�C��������Ƃ����u�M�u���e�C�N�v�ōs���Ă��܂��B�ǂ����A�؍��̍��Z�����̖ɗ���ꂽ���ɁA�z�[���X�e�C�̈����Ƃ��đ����̕ی�҂̕��X���ɂ����͂��������邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B���̍ۂɂ͂�낵�����肢���܂��B

�@���؍����C���s�ɂ��ẮA���߂ăz�[���y�[�W�Ɍf�ڗ\��ł��B

�W��15���i�j���̂��ƁB������11�N�Ԃ�ɕ��������������ƂȂ�

�@

�@����ƍ����̂Q���Ԃɂ킽��A�R�N����ΏۂƂ��������̍u�K���s���܂����B

�@���d�𗣂��11�N�Ԃ�ł������A���k�̃A���P�[�g�ɂ��ƁA�킩��₷������88���A�i�ޑ����͓K������82���A�����n����������84���Ƃ������ł����B

�@�u�K�O�ɍs�����e�X�g�ƍu�K��ɍs�����e�X�g�̓��_����3.6�{�ɂȂ������Ƃ���A���k�ɂƂ��Ĉ�藝�����[�܂����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

�@����ƁA���k�Ɏ��Ƃ��s���Ƃ��������Ƃ��Ă̐ӔC�̏d���ƍ��x�Ȑ�含�����߂��Ă���̂��Ƃ������Ƃ��Ċm�F���܂����B�{�Z�̋��E���Ƃ����̂悤�Ȉӎ������L���Ȃ���A�w�Z�^�c�Ɍg����Ă��������Ǝv���܂��B

�@���āA�����O�̘b�ɂȂ�܂����A�{�Z�ł͂V��27������28���ɂ����ĂP���Q���łR�N�������h���A�W���P���ɂ͊w�Z��1��������s���܂����B������̊����A���k��l�ЂƂ肪�v��𗧂āA����ɏ]���ĂЂ����玩�K������̂ł��B�i�������A���₪����������Ή����܂����c�B�j

�@�����h�E1������̖`���ɁA�̖ؐ��ɂ���Șb�����܂����B

�@���Ɏ��Ԃ��₷���Ƃ͑�Ȃ��Ƃł����A�����P�ɒm�����o���邽�߂̕��ł͂Ȃ��A���̒m����p���ĂȂ�����Ȃ��Ƃ��N����̂����l����������Ăق����B�����āA�{���̈Ӗ��ŁA�w�͂��u�g�ɕt���āv�ق����̂ł��B

�@���́A��w�����s����1�N�ԗ\���Z�ɒʂ��܂������A���̂Ƃ��A����ȕ����@���o�����܂����B��肪�����ꂽ�v�����g��1�������z�z����A��������Ă����܂��B�ł������_�Ń`���[�^�[�̂Ƃ���Ɍ����ɍs���̂ł����A�`���[�^�[�̓q���g���o���Ă���邾���ŁA��ɐ����͋����Ă���܂���B�l�����������ɂ���Ɛ����ɂ��ǂ蒅���A�͂��߂Ď��̉ۑ�̃v�����g�����炦��̂ł��B���̌o���Ŏ��́A�u�Ƃ��Ƃ��ōl���������Ɓv�̑����m��܂����B

|

|

�����ł�1���ɖ�9���Ԃ̕������܂��B

�i1������j

|

�R�N���Ώۂ̕����̍u�K

|

�W��9���i���j���{�����w�����E�S�����ȋ�����ɎQ������

�@

�@���́A������28�N�O�ɗ��ȁi�����j�̋����Ƃ��đ��{�ɍ̗p����܂����B���̂����ŁA���̂S��������{�����w�Z�������猤����̕���������Ă��������Ă���܂��B

�@����͕��Ɍ������{�����w�Z�Ɗ��w�@��w�ōs��ꂽ���{�����w�����E�S�����ȋ�����ɎQ�����A���{�����w����狳����J�܂����������܂����B

�@�����o�̕����Ȋw�ȏ�����������ǂ̐����m�ꎋ�w���A���Ɍ��̍���F�N���璷�̑O�ŁA��҂��\���Ĉ��A������@��܂����B

�@���̒��ŁA�u���{�ł͂������苳���̑�ʍ̗p���������N�����Ă���A�Ⴂ���Ȃ̐搶�������������܂��B�Ⴂ�搶���ɂ́A���̓��{�̗��ȋ�����x���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B���̂��߂ɂ��A���X�̋�����H�ƌ��������̊�����������ɋ��߂��Ă��鎞��ɂ���Ǝv���Ă��܂��B�킪���̗��ȋ���̔��W�Ƌ����̈琬�ɔ��͂Ȃ���s���������ł��B�v�ƌ��ӂ��q�ׂ����Ă��������܂����B

�����Q�T�N�V��

�V���Q�X���i���j�̖̂悳���킩���Ă��炢�����āc�@�`�������Z�i�w�t�F�A�̃u�[�X�Ő����`

�@�V��28���i���j�Ƀ}�C�h�[�����������ɂ����āu���{�������Z�i�w�t�F�A2014�v���J����A�̖؍��Z�̃u�[�X�ɂ́A400�l�߂����X����������܂����B

�@ipad�Ȃǂ̃^�u���b�g��p������A�N���A�t�@�C���ɒԂ�������������肵�āA�ł��邾����l�ЂƂ�̎Q���҂ɁA���҂��������Ɂu�̖̗ǂ��v���킩���Ă��炨���Ƃ��܂����B

�@���M���ׂ��́A�̖؍��Z�̋��E���̈ӗ~�I�Ȑ����U��ł����B�{�Z���E���̔����߂��l���ɑ��������20�l���i�w�t�F�A�̉��ɕ����A�̖؍��Z��̖ؐ��̂��炵����͐����Ă���܂����B

�@�Z���ł��A�̖̋����ɑ��āA���̌��g�I�Ȃ͂��炫�ɍZ���Ƃ��Ċ���������Ă��邱�Ƃ͓`���Ă���Ƃ���ł����A�i�w�t�F�A�ł̐��������Ă���ƁA�̖؍��Z�ł̋Ζ��Ɍւ�������Ă���悤�����悭�킩��܂����B

|

|

| ���u�[�X�ł̐�����

|

�����҂������܂���I�u�[�X�O�ł��������g����

��������{�Z�����i�����j��

|

�V��24���i���j�v�[�����C���H��

�@

�ȑO�̍Z���ʐM�ł��A�w�K�̊���{�݂̉��P���{�Z�̉ۑ�ł���Ə����܂������A�V���������v�[���ɂ����āA��N�x�܂ŃR���N���[�g���ނ��o���̂܂܂ł������v�[���T�C�h�ɃV�[�g��~���l�߂��A�V�����[���V�������̂Ɏ�芷�����܂����B

�@���̂��Ƃ�{���ϊW�ҁA�o�s�`�A���k���ꓰ�ɉ�A���ӂ̋C���������L�������Ƃ̎v������A�{���u�v�[�����C���H���v�����s�������܂����B

�@�`���̈��A�̂Ȃ��ŁA���N�̔O��ł������v�[���T�C�h�̉��C�H����V�����[�{�݂̐������A�������ɂ߂Č��������ɂ����ĔF�߂Ă������������Ƃɑ��ĕ{����ψ���ւ̊��ӂ̈ӂ�`����ƂƂ��ɁA�ݍZ���ɂ́A�H���͑����̕��X�̂������Ƃ��w�͂������Ď����ł������̂ł���A���ӂ̋C�����������ė��p���Ăق����Ƒi���܂����B

�@�����o����̂����A�Ɉ��������A���k���犴�ӂ̋C������`����ƂƂ��ɁA���j���̖͔͉��Z���s���܂����B�}�l�[�W���[�ɂ��킩��₷������Ɨ�V�����������̐U�镑���ɑ��A�Q���҂���͑傫�Ȕ��肪�����܂����B

�@���̂悤�ɁA�w�Z�̊�т��W�̊F�l�ƂƂ��ɕ����������A���ӂ���C�����k�ɂ��g�ɕt��������A����Ȋw�Z�ɂ��Ă��������Ǝv���Ă���܂��B

����C���H���̂悤����

|

|

| �����C�O�̏�ԁ�

|

�����C��̏�ԁ� |

�������o�̕��X�� |

�����j���������� |

���͔͉��Z�� |

�V��19���i���j�ċx�݂ɓ���܂����A�̖ؐ��́c�A�搶���́c

�@

�{�����{�����ċx�ݑO�̑S�Z�W��ŁA���́A���k�����ɁA�u�����S�̑���v�����̂悤�ɌĂт����܂����B

�@�u�����S�͉���������Ƃł͂Ȃ��A�����납����H���Ă��邠�����A�w�K�̏�ł��鋳���A�L���A�K�i�A�g�C���Ȃǂ̐��|�A�S�~���̂ĂȂ��A�t�ɃS�~�������Ă����炳���ƏE���Ȃǂ�����Ƃ���ŁA�݂�Ȃ̍K���A�w�Z�S�̂̍K�����l���Ĉ�ނ��Ƃ��ł��܂��B�Z�O�ɂ����Ă��A�o���Z����ΊO������ł̐U�镑���ȂǐF�X�ȏ�ʂɂ����āA���҂̗���A�S�̗̂��ꂩ�猩�邱�Ƃ��ł��邩�A�݂�Ȃ̍K���A�S�̂̍K���Ɏ������ǂ��v�����邩���l���邱�Ƃ��ł��܂��B�ċx�ݖ����ɂ́A�w�̖ؐ��͖{���ɂ������B���h�ł���B�x�Ƃ������X�y�N�g�̐����A�������Ă��邱�Ƃ��y���݂ɂ��Ă��܂��B�v

�@���āA�����ɂƂ��ĉċx�݂̊��Ԃ́A�Ċ��u�K�̎��{�i�̖؍��Z�ł́A���~�̎������s���Ă��܂��B�j��N���u���h�̕t���Y���Ȃǂ̃X�P�W���[�����l�܂�̂ł����A���Ȍ��r�Ɏ��Ԃ��₷���Ƃ����߂��Ă��܂��B�T���Q���̂��̍Z���ʐM�ŁA�V�K�̗p����ĂR�N�����̋�����ΏۂƂ����u�X�L���A�b�v���C�v�̂��Ƃ��������Ă��������܂������A����A���̑Ώۂ̋����ɑ��āA�u�S����w�������v�Ƃ������Г���ݗ^���A���Ȍ��r�ɓw�߂�悤�w�����܂����B���������������Ƃɂ��A�i�H�w���̏[�����ɂ��Ȃ���Ɗm�M���Ă���܂��B�Ȃ��A���̏��Ђ̍w���ɓ������ẮA�{�Z�o�s�`�̂������Ƃ��x�������������܂����B�����\���グ�܂��B

|

�@�@�@ |

�{���̑S�Z�W��́A�ϐk�H���ő̈�ق�

�g�p�ł��������ɂ����{

|

�@�@�@�Z������u�S����w�������v

�@�@�@��n������苳������ |

�V���P�Q���i���j�̖؍��Z�̐i�H�w��

�@

�����w�Z�ɂƂ��āA���ƌ�̐��k�̐i�H�����������邱�Ƃ͍ł��d�v�Ȏg���ł��B

�@�̖؍��Z�ł́A�w�͌���ƋK���̊m����i�߂Ă��Ă���܂����A���̐�ɂ���̂͐i�H�����ł��B

�@�{�Z�ł͂��̎����ɁA�u�u�]�Z������c�v�Ƃ�����c���ׂR���Ԃ����ĊJ���Ă��܂��B���̉�c�ɂ́A�Z���A�����A�R�N���̒S�C�̋����炪�ꓯ�ɉ�A�R�N���̐��k��l�ЂƂ�̊�]�i�H�ɂ��āA����l����͋[�e�X�g�̃f�[�^�Ȃǂ���ɋc�_���A�u�Ó��ȖڕW�ł���̂ł���낤�v�u�Ó���������ɖڕW���グ�Ă��悢�v�Ȃǂ̔�����s���܂��B

�@�܂��A���ׂĂ̐��k�̌����͏I����Ă��܂��A�S���̌��ʂ��o�������A���k�ɂ͂��m�点���܂��B

|

�R�̃X�N���[���ɂ́A���k�̊�ʐ^�A����l���̐��сA

�͋[�����̐��т��f���o�����B

|

�V���T���i���j���k�̎��]�Ԓʊw�̂��ƂȂ�

�@

����A�C�w���s����A���Ă܂���܂����B�傫�Ȏ��̂��Ȃ������ɋA��ł��A���k�����́A�[�������̌��������ƂƎv���܂��B�t�@�[���X�e�C�ł����b�ɂȂ������Ƒ�����́A�u�ƂĂ���V���������k����ŁA���̂܂܁i�������Ɂj�c���Ăق����B�v�Ȃǂ̂��J�߂̐������������܂����B�ی�҂̕��X�ɂ͂��̊Ԃ̂��܂��܂Ȃ����͂��肪�Ƃ��������܂����B

�@���āA�{�Z�ł͖�V���̐��k���o���Z���Ɏ��]�Ԃ𗘗p���Ă��܂��B���S�ɓo���Z���s����悤�A�������ߗ����_�ɏo�������ӊ��N���s������A���T�ꏊ��ς��A���k�̌�ʃ}�i�[�̎��Ԓ������s���K�X�w�������肵�Ă���܂��B

�@�܂��A�{�Z�����ɂ��A�u���[�L�ƃ��C�g�̓_�����m�F����Ƃ����������s���A�������s�\���Ȏ��]�Ԃ��g�p���Ă��鐶�k�ɑ��ẮA�ߗ��]�ԓX�ɋ��͂��˗����A���Ƃɂ�鎩�]�Ԃ̐f�f���Ŏ��{���Ă��������Ă���܂��B

�@�Ȃ��A���]�ԓX�ł̐f�f�́A���Ƃɂ�鐳�������]�Ԑ����̒m���k�ɓ`���A���S��Ԃ𑣂��Ƃ�����|�̂��̂ł���A�{�Z���C����̔��̈������s�����̂ł͂���܂���B�ǂ������������������B

|

| �{�Z�̎��]�Ԓu���� |

�V���P���i���j�k�C���ɂ�

�@

�V���ɓ���܂����B���A���̌��e���C�w���s��̖k�C���ŏ����Ă���܂��B

�@�����A�����o�����A�荏�������x��ĐV���`�ɓ����B�N���[�N���m���̂���r�P�u�W�]��ɂăW���M�X�J���̒��H���I�����Ƃ���ł��B

�@�y�j���ɍs��ꂽ10�����̏C�w���s���c���ł́A���̏C�w���s�ł͔_�Ƒ̌����s���܂����A�_�Ƃł̐l�Ƃ̂ӂꂠ�����ɂ��Ăق������Ƃ�i���܂����B

�@�Ƃ����܂��̂́A30�N���O�̂��ƂɂȂ�܂����A��w����Ƀ{���l�I����1�T�Ԃقǃt�@�[���X�e�C�������o��������܂��āA���n�̎�҂Ƌ��ɔ_��Ƃ����A�H�������ɂ��܂����B���N�O�A���̃t�@�[���X�e�C�Œm�荇�����������コ��A20���N�Ԃ�̍ĉ�̊�т��������܂����B���̂悤�Ȑl�Ɛl�Ƃ��J�����܂��悤�ȗ��ɂ��Ăق����Ƃ̎v��������̂ł��B

|

�@�@�@�@�@�@ |

| �r���u�W�]��ɂ� |

�@�@�@30�N�O�{���l�I�ɂ� |

�@�C�w���s�̌��n����̑���ɂ��ẮA���ӈȍ~�ɍX�V�\���10�����C�w���s�̃u���O�ihttps://www.osaka-c.ed.jp/blog/tsukinoki/syugaku25/index.php�j���������������B

�����Q�T�N�U��

�U��18���i�j�������̊���Ǝ{�݁E�ݔ��̏[��

�@

�U��16���i���j�ɍs��ꂽ�S�����Z�����R���e�X�g�����̃��W�I�h���}����ŁA�̖؍��Z�̕����������{�̑�\�ɐ��E����܂����B

�@�܂��A���Ό��㌀��ōs��ꂽ�u���悩���R���T�[�g�i���Ύs��70���N�L�O�j�j�ɒ̖؍��Z�̐��t�y�����o�����܂����B�ȑO�A���̍Z���ʐM�ʼn^�����̊���ɂ��ċL���܂������A���������ϋɓI�Ɋ������s���Ă��܂��B

�@���āA��T����A���k�̈��S�̂��ߑ̈�

�ق̑ϐk�H�����n�߂Ă���܂��B�W������

�ł̊��ԁA�̈�̎��Ƃ╔�����Ő��k�ɂ�

�s�ւ������邱�ƂɂȂ�܂����A��������

�������������Ǝv���Ă���܂��B

�@�܂��A�ƒ�Ȓ������̃R�����͌������i

����������Ă��Ȃ������̂��̂��A�ŐV��

���̂ɓ���ւ��܂����B���ꂢ�Ȋ��Œ�

�����K�����Ă��������܂��B

�@�Ȃ��A�}���قƏ��������̃��j���[�A��

�ɂ��Ă�500���~�K�̗͂\�Z���l�����܂����B

���������A�V���������{�݂̉��P�ɓw�߂Ă��������Ǝv���Ă��܂��B

|

|

|

�i�̈�ق̑ϐk�H���̏j |

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

| ��Before��5��9���B�e |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��After��6��18���B�e |

�U��11���i�j�ʊw�H�̐���

�@

�S���ɖ{�Z�ɒ��C���Ĉȗ��A�ƂĂ��C�ɂȂ��Ă������Ƃ�����܂����B

�@�Z�傩��o�Ă����̖쌩�_�Ђ̋߂��ɁA�����̎��]�Ԃ���߂��Ă���A���ɂ���ẮA�ʊw�H���Ւf����悤�ȏɂȂ��Ă������Ƃł��B

�@���]�Ԃ��|��Đ��k�����������Ȃ����A�t�ɁA���]�Ԃɓ������Ď��]�Ԃ�j�������Ȃ����B

�@���Ύs�����ۂ̋��͂āA�U��10���ȍ~�A���u�ԗ��͓P������邱�ƂƂȂ�A�ʊw�H�̕��͊m�ۂ���܂����B

�@�̖؍��Z�́A���k�̈��S�ɂ��āA�ׂ��Ȃ��Ƃ����u�����A�W���@�ւƔS�苭���A�g���Ȃ���ۑ���������Ă����܂��B

|

|

| ��Before��4��10���B�e |

��After��6��11���B�e |

�U���S���i�j�̈�����I����

�@

�{���A���V�̂��Ƒ�11��̈�����s���܂����B����s�i�̌�̊J��̈��A�ŁA�u�f���炵������s�i�������B�c�𗦂���R�N���̓����͂ƒc���̋��͂������Ă����A�s�i�͐��R�ƍs������́B���t�y���̉��t�����K�̎����B���߂āA�̖ؐ��̗͂̍���������v���������B�v�u�{�Z�̑̈���́A�̈�̎��Ƃ̈�тƂ��āA���̐��ʂ��I���邱�Ƃ���Ƃ��Ă���B�����̎��Ƃ̐��ʂ���������ƌ����Ăق����B�v�Ƒi���܂����B

�@���ł̖͒ؐ��́u�K���������v�u�Ђ��ނ����v�u�܂��߂��v�u���Z���炵���قق��܂����Ƃ���₩���v���悭�\��Ă���A����҂Ɋ�����^������e�ł����B

�@���ł̖͒ؐ��́u�K���������v�u�Ђ��ނ����v�u�܂��߂��v�u���Z���炵���قق��܂����Ƃ���₩���v���悭�\��Ă���A����҂Ɋ�����^������e�ł����B

�@���N�̑̈���ł́A�o�s�`�̂����͂ă~�X�g�i���j�����@�������^������ƂƂ��ɁA�Z�������ł͕��������������⋋�𑣂��A�i�E���X���J��Ԃ��čs���ȂǁA�M���ǂɑ��Ė��S�̑���s���܂����B

�����Q�T�N�T��

�T��31���i���j�̈���Ɍ�������

�@

�����͔~�J�̐���ԂƂȂ�܂������A���T�Ηj���ɗ\�肳��Ă���̈���Ɍ����āA�̖ؐ��͂��̏����ɗ��ł���܂��B

�@���ɂR�N�j�q�̏W�c���Z�u�_�̑��v�ƂR�N���q�̏W�c���Z�u���v�́A�����̎��Ƃł̊w�K�̐��ʂ�����I�ڂ��邱�ƂɂȂ�܂����A���q�́A���ƈȊO�ɑ����⒋�x�݂Ȃǂ��g���Ď�����K�ɗ]�O������܂���B�����̍Z���ʐM�́A�����V��������̎�����K�̉f�����Љ�܂��B

�@�i�f�����\������Ȃ��ꍇ��ActiveX�R���g���[�������s���Ă��������B�j

�T��20���i���j�i�w������ɕی��150���ȏオ�Q��

�@

�T��18���i���j�ɁA�R�N���̕ی�҂̕��X��ΏۂƂ����i�w����������Ό��㌀��ɂĎ��{���܂����B

�@�`���̂������Ŏ��̂悤�Șb�����܂����B

�@�m�g�j����e���r�́u���M�����v�Ƃ����ԑg�ŁA�\�E����w�̍u�`�����f����Ă��܂��B�؍��͎��������������Ɨ����������߁A�A�E���邽�߂ɁA�O�����ǂ������]���������A�u�w���ɐl���̃s�[�N�́H�v�Ƃ̋����̖₢�ɁA�u30�v�Ƃ̉������B��w���ƌ�A30�Έʂɂ͐E�ƂɏA�������Ƃ����v�������̂悤�ȉ������o�����悤�ł����A���̌�̒����l�����l����A������a���������܂����B

�@�s�m��ȗv�f�̑����Љ�ł��邩�炱���A���̓s�x��������ƕ����A�ۑ�ɑΉ��ł���͂��܂��܂��K�v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�̖؍��Z�́A�u�K���Ȃ����Ċw�͌���Ȃ��v�������t�ɁA�u�w�K�w���v��u�����w���v�Ɏ��g��ł��܂����A���̂��߂ɍs���Ă���̂��ƍl����ƁA���Ƃ����̂��̐i�H�����ɐs����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�i�H�����Ƃ����̂́A�P�ɑ�w�ɍ��i����Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�ǂ�Ȋw���ʼn�������A�ǂ�ȐE�Ƃɂ��Ă݂������Ȃǂ��l���A���ՂɑË����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�ی�҂̕��X�ƁA�w�Z�Ƃ��A���ɋ��͂��Đ��k�����̐i�H�������T�|�[�g���Ă������ł͂���܂��B

�T��17���i���j�����Ȃ��Ƃ��������Ȃ�

�@

�@�T��14���ɒ���l���O�̑�|�����s���܂����B

��|���̖ړI�́A�l���O�ɋ����Ȃǎ��͂̊��̔�����}�邱�Ƃł����A����́A�|������̎��e���b�J�[�̐��������܂����B

�@�|������𐮑R�Ƃ�����Ԃňێ����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�������Ƃł����A���b�J�[�ɁA�|������̍D�܂������e��Ԃ��ʐ^�ɂ��Čf�����A�������ڂ�S������悤�͂��炫�����Ă��܂��B

�@���̂悤�ɁA�̖؍��Z�̎w���́A�{���ɍׂ��Ȃ��ƁA�����Ȃ��Ƃ����������Ɏ��g��ł���̂ł��B

�T��13���i���j�̖ؐ��ƕ������@�`�T�b�J�[�����{�x�X�g�W�ց`

�@�T�b�J�[�����A�T��12���ɍs��ꂽ��㍂�Z�t�G�T�b�J�[���̎����Ńx�X�g�W�ɏ����i�݂܂����B200�`�[�����W�Z�̒��ŁA�������Z�͖{�Z�����ł��B

�@���̑��̌������Z�ɂ͐��E�����̐��x������܂���B����̎�ڂ̃X�|�[�c�����ӂ��Ƃ������Ƃ����Ŗ{�Z�ɓ��w�������k�͂��܂���B���ƕ������̗����Ƃ����A���E���Z���ɂƂ��Ă̑傫�ȉۑ���������Ȃ���撣���Ă������k�Ȃ̂ł��B�����̒n���Ȏ��g�݂��A���̂悤�Ȑ��ʂɂȂ������̂��Ǝv���܂��B

�@�̖ؐ���8���ȏオ�^���n�E�����n�̕������ɎQ�����Ă��܂��B�T�b�J�[���Ɍ��炸�e���ł́A�����₳�܂��܂Ȕ��\�̋@��Ȃǂ�ڕW�ɂ��ē��X�����ɗ��ł��܂��B

�@�̖ؐ���8���ȏオ�^���n�E�����n�̕������ɎQ�����Ă��܂��B�T�b�J�[���Ɍ��炸�e���ł́A�����₳�܂��܂Ȕ��\�̋@��Ȃǂ�ڕW�ɂ��ē��X�����ɗ��ł��܂��B

�@���ꂩ��̎Љ�����҂ɂ́A�R�~���j�P�[�V�����͂��K�v�Ƃ悭�����܂����A�������ЂƂ̖ڕW�Ɍ������Ď��g�ނƂ������������瓾����M�d�Ȍo�����A�w�Z�Ƃ��Ă��傢�ɏ��サ�A�T�|�[�g���Ă��������Ǝv���܂��B

�@�T���S���i�y�j�������w�Z������

�@�̖؍��Z�ł́A�N�Ԃ�50��ɂ��y�Ԑ�������Z���O�ōs���Ă��܂����A���N�x���߂Ă̐������̖؍��Z�����Ƃ��Ē��w����ی�҂�Ώۂɍs���܂����B

�@�{�Z�̐�����́A�����āA���o�ɑi����悤�ȃv���[���e�[�V�����c�[����p�����A�{�Z�̋���ɑ���l�������̂̎��g�݂��A�Q���҂̊�����Ȃ���A�u���b�v�ōs���Ă���܂��B�A�i���O�I�ȕ��@�ł����A�y��������������̂ł͂Ȃ��A���w��܂��߂ɓw�͂��Ă���鐶�k�ɗ��Ăق����Ƃ����v������A���g��̊w�Z����肽������Ȃ̂ł��B

�@�S�[���f���E�B�[�N���ɂ�������炸�A���z�������������Q���҂̕��X�Ɋ��ӂ������܂��ƂƂ��ɁA�g�o�ɂ��J�×\���͌f�ڂ������܂��̂ŁA�ǂ������Q�����������B

�T���Q���i�j�搶�����ĕ����܂�

�@5��2��(��)�̕��ی�̖�1���ԁA�V�K�̗p�����3�N�����̋����𒆐S�Ɍ��C����s���܂����B���̌��C�͔N�Ԃ�5����x�\�肳��Ă���A�u�X�L���A�b�v���C�v�ƌĂ�ł��܂��B

�@�P��ڂ̍���́u���̋����o���Ƃ��ꂩ��̋����ɓ`���������Ɓv�Ƒ肵�čZ�����u�t�߂܂����B

�@�܂��A�Z�����g��28�N�Ԃ̋����l����U��Ԃ�A���ꂼ��̐E��ł̃G�s�\�[�h�������Ȃ���A�ŏ��̖�10�N�Ԃ́A���k�ɂ̂��Ă�����y�������A�ꐔ�ނ��ƁA���̖�10�N�Ԃ́A��|�����ƁA����Ɏ���10�N�Ԃ͋��������̎d�グ�Ƃ��Ă̐i�H��I�����邱�Ƃ����ꂼ��厖�ł���Ƙb���܂����B

�@�܂��A��B�̃R�c�́u���ނ������d����C�����悤�ɂ��ĒB�����������Ɓv�ł���A�A�C���V���^�C���́u�ԈႦ��Ƃ������Ƃ��Ȃ��l�Ƃ����̂́A�����V�������Ƃ����Ă��Ȃ��l���B�v�����p���đO���̌��C����߂�����܂����B

�@�@�㔼�́A�u���Ɨ́v���A�b�v���邱�Ƃ�ړI�ɁA�Q�������������̎��ƕ��͂��s���܂����B���̕��͂���ɂ������Ɖ��P�ւ̎��g�݂́A1�N�Ԃ������āA���C�ɎQ�����������o�[�����������Ȃ���i�߂�悤�g�D���𑣂��܂����B

�@�̖؍��Z�̋����͊F�O�����ŔM�S�ł����A�������苳���́A��������߂悤�Ƃ���ӗ~�ɂ��ӂ�Ă���܂��B���̂悤�Ȍ��C�����������Ƃ��āA�����̎��������߁A�̖ؐ��ւ̎w���ɊҌ����Ă����܂��B

�@�T���P���i���j�̖؍��Z��HR���h�i1�N���j�Ƃ́c

�@�����Ƃ����Ԃɍ��N�x���P�������߂�����܂����B

�@��T�̂��ƂɂȂ�܂����A�P�N���͊���w�̎{�݂��g�p�����Ă��������A�P���Q����HR���h���s���܂����B �@���h�̖ړI�́A�u�\�K�v�\�u���Ɓv�\�u���K�v�Ƃ������Z�ł̊w�т̃p�^�[����g�ɕt���邱�ƂƁA�w�Z�̂悤�ɂ̓`���C���i�{�Z�ł́A���Ƃ̊J�n�ƏI�����ɂ́A�`���C���ł͂Ȃ��A�Z��������܂��B�j������Ȃ����Ŏ��Ԃ���邱�ƂȂǁA�W�c�̋K������邱�Ƃł��B �@���h�̖ړI�́A�u�\�K�v�\�u���Ɓv�\�u���K�v�Ƃ������Z�ł̊w�т̃p�^�[����g�ɕt���邱�ƂƁA�w�Z�̂悤�ɂ̓`���C���i�{�Z�ł́A���Ƃ̊J�n�ƏI�����ɂ́A�`���C���ł͂Ȃ��A�Z��������܂��B�j������Ȃ����Ŏ��Ԃ���邱�ƂȂǁA�W�c�̋K������邱�Ƃł��B

�@���́A�㔼�N���X�̍��h�ɕt���Y���܂������A�Ō�̍u�]�ŁA����Șb�����܂����B

�@

�@�u���������Ȃ������܂��ƁA�݂Ȃ�������10�T�ԑO�ɒ��ʂ������Z�����́A�����v�[���̒��ʼnj���ŋ��������悤�Ȃ��̂ł��B����ɔ�ׂāA���Z�𑲋Ƃ�����̑�w��Љ�Ƃ����̂́A�����v�[���ł͂Ȃ��A��C���ʼnj���悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł��B�g�̍�����������ł��傤���A���₩�Ȏ�������ł��傤�B�V�C�̗ǂ�����������������ł��傤�B�\�z���ł��Ȃ��悤�ȂƂ���ʼnj�����ƂɂȂ�܂��B���̂Q���Ԃ�HR���h�͂��̂��߂̌P���̈���Ǝv���Ă��܂��B����2���ԂŌo�������������w�Z�₱�ꂩ��̐����ɐ������Ăق����Ǝv���܂��B�v

�@�S�s���̓��A�������ԁA�������ԁA�H�����Ԃ������ƁA�قƂ�ǂ����ƂƎ��K�Ƃ����w�K���S�̃n�[�h�ȃX�P�W���[���ł������A���k�ɂ́A��̂��Ƃ𐬂��������B�������������悤�ł��B

�����Q�T�N�S��

�@�S��23���i�j�����O���{���璷���{�Z�����@

�����O���{���璷���A�{���w�Z�ŏ��̎��@��Ƃ��Ē̖؍��Z��K�₳��܂����B

�@���A�V���S�O������ɂ͍Z��Ő��k���}�����A8������̐E������ŐE�������サ�Ă��������܂����B

�@�Z��w���ɂ��ẮA

�@�u�����̐搶���`�[���ɂȂ�A����������A�o�Z���鐶�k�̊F����ɐ��������A��ʈ��S�ɐs�͂���Ă��܂��B�S�����������s�V�b�ƒ��āA�����o���Ĉ��A������p����ۓI�ł����B�v�Ƃ����g�̃u���O�ɏ����Ă����܂��B

�@�܂��A���̌�A���w�̎������ƁA�Õ��̎��ƁA�������ނ��g�����p��̎��Ƃ������ɂȂ�A

�@�u���ꂼ��̐搶�����ƂɍH�v���Â炳��Ă���A�������Z���Ȃ�A�����̊w�Z�ɗ��ė~�����搶���v�Ƃ̂��J�߂̐������������܂����B

�����āA�w�Z�^�c��p�ꋳ��ɂ��Ė{�Z�E���ƈӌ����������܂����B

�@�̖؍��Z�͂��̂悤�ɁA�{����ψ���Ƃ��A�g�𖧂ɂ��Ȃ���A�̖ؐ��̂��߂Ɋ撣���Ă���܂��B

�@�S��18���i�j�E����c�ɂ�

�@�{�Z�ɒ��C���A��R�T�Ԃ��o���܂����B

�@ �{���s��ꂽ�E����c�̏�ŁA�Z���Ƃ��Ă̌��ӂ��T�_�A�E���ɓ`���܂����B �{���s��ꂽ�E����c�̏�ŁA�Z���Ƃ��Ă̌��ӂ��T�_�A�E���ɓ`���܂����B

�@�@ �Z���̎d���́u�����鉻�v

�@�Z�������i�����l���A���Ɏ��g��ł��邩��E���ɂ��������Ăق����Ƃ������Ƃ���A�E�������E����c�̏�ōZ���̍l���╁�i�̎��g�݂���܂��B

�@�A �w�Z�́u�m�v�u���v�u�́v�́A�u�l�v�u���́v�u�H�v�v

�@����ɂ́u�m�v�u���v�u�́v�Ƃ����O�v�f������܂����A�w�Z�Ƃ����E��̎O�v�f�́A���k��搶��n��̕��X�Ȃǂ́u�l�v�̗v�f�A�{�ݐݔ��Ȃǂ́u���́v�̗v�f�A�����Ă��ꂼ��̊w�Z�������Ă��鋳�犈���ɑ���H�v�̗v�f������ƍl���܂��B���̎O�̗v�f���[�������܂��B

�@�B �Z���Ƃ��Ă̖����Ƌ����Ƃ��Ă̓�����

�@�Z���ɂ́A�����⎖���E���Ƃ͈قȂ������������邱�Ƃ͌����܂ł�����܂��A���ɓ����E��œ��������Ƃ��Ă̘A�ъ����ɂ��܂��B

�@�C �E����l�ЂƂ肪�A�̖̃V���N�^���N�A�����āA�O����

�@�w�Z��ǂ����Ă������߂ɂ́A�E����l�ЂƂ�̉b�q�����W���邱�Ƃ��d�v�ł��B�܂��A�w�Z�͒��w�Z��n��ȂNJO���ɗ������Ă��������Ȃ���Ȃ�܂���B�E����l�ЂƂ肪�V���N�^���N�ł��肩�O�����ł���Ƃ����ӎ��������ėՂ�łق����Ǝv���܂��B

�@�D ���z�����߂ĐL���A��

�@���́A���猻���18�N�ԁA����s���̏��10�N�Ԏd�������Ă��܂����B�������A�Z���Ƃ��ẮA���̂S������̌o����������܂���B�̖؍��Z��ǂ����Ă������߁A���z�����������A�Ɏ��ɂ����肽���Ǝv���܂��B

�@�S��15���i���j���k�̈��S�̂���

�S��13���̑����A�W�H����k���Ƃ���n�k���������܂����B�{�Z�����݂��鍂�Ύs�̐k�x�͂R�ł����B���́A�n�k������A�����ɁA����Ńe���r��C���^�[�l�b�g����A�������W���A�Z�ɓ��ŏh�������Ă���x�����̕��Ɍ����₢���킹��悤�A�����Ɏw�������܂����B��30����ɂ́A���k�̈��S��{�݂̔j���̂Ȃ����Ƃ��m�F���A�{����ψ���ɕ���ƂƂ��ɁA�������w�Z�ɕ�������c�������܂����B

�܂��A�S��15���̐E������ɂ����āA�S���̎�ȋ��@����A�S���E���ɑ��A���ƒ��ɒn�k���������ꍇ�̑Ή��Ɣ��o�H�̊m�F�ɂ��Ă̐���������܂����B

�w�Z�����k�ɂƂ��Ĉ��S�ň��S�ł����ƂȂ�悤�A�̖؍��Z�͍�������E���ꓯ���g��ł܂���܂��B

�@�S���W���i���j�O���n�Ǝ��@�`�uVision�v�ƁuHard Work�v�`

�@�R�w�N�����߂Ă��낤�O���n�Ǝ��̎����ɂ����āA��N�x�m�[�x����w�E�����w�܂���܂��ꂽ�R���L��搶�̌��t�����p�����Ă��������܂����B

�@�搶�́A�����𐬌�������̂ɏd�v�Ȃ̂́A���m�ȃr�W�����ƃn�[�h���[�N���ƌ����Ă����܂��B��w���i��N���u�̎����ŏ��������Ȃǂ̖ڕW��B�����邽�߂ɂ�������Ƃ������ʂ��iVision�j�������A����ɂނ��Ĉꐶ�����ɓw�́iHard Work�j���Ăق����Ƃ������Ƃ�i���܂����B

�@���킹�āA�Z���̃r�W�����́A�̖؍��Z������ɗǂ����Ă������߁A�搶���Ƙb�������A���k��n��̕��X�̐����A���낢��ȃA�C�f�B�A���Ă����M���邱�Ƃł���A���̂��߂ɗ��搂�͂Ńn�[�h���[�N�ɓO���邱�Ƃk�ɐ����܂����B

�@�S���U���i�y�j11�������w���@�`�uChance�v�u Challenge�v�u Change�v�`

�{�Z�ł́A���w���̒��A�N���u�����Z�傩������Ă���V�������u���͂悤�������܂��v�̂������őu�₩�Ɍ}���܂��B�T�ːV�������o�Z���I��������납��A�c�O�Ȃ���J�͗l�ƂȂ�܂����B�n��11�N�ڂ̐ߖڂƂ��āA����10�N�ւ̌b�݂̉J�ƂƂ炦�����Ǝv���܂��B �{�Z�ł́A���w���̒��A�N���u�����Z�傩������Ă���V�������u���͂悤�������܂��v�̂������őu�₩�Ɍ}���܂��B�T�ːV�������o�Z���I��������납��A�c�O�Ȃ���J�͗l�ƂȂ�܂����B�n��11�N�ڂ̐ߖڂƂ��āA����10�N�ւ̌b�݂̉J�ƂƂ炦�����Ǝv���܂��B

�@���āA�Z���̎����ł́A�V�����ɁA�A���t�@�x�b�g�̂b�Ŏn�܂�O�̌��t���Ă��܂����B�O�̌��t�Ƃ́uChance�v�uChallenge�v�uChange�v�ł��B

�@�uChance�v�́A�{�Z�ɓ��w�������̎�����l���̂����Ƃ��悢�����Ƃ��ĂƂ炦�Ăق����Ƃ������ƂŁA�uChallenge�v�́A���╔�����ō����ڕW�������ĉ����ɂ����킵�Ăق����Ƃ������ƁA�����āA�uChange�v�́A�L���́A�_���I�Ȏv�l�́A�̗͂ȂǁA�����Ƃ��������鍂�Z�R�N�Ԃő傫���ς���Ăق����Ƃ������Ƃł��B

�@�܂��A�̖؍��Z�œ������ƂɌւ�Ə�M�������E�����\���A�V�����̊w�͌�����߂����w�͂�ɂ��܂Ȃ����Ƃ�V�����E�ی�҂̑O�Ő錾�������܂����B

| �g�b�v�ɖ߂� |

��̓]�ځE���ʂ��ւ��܂��B

Copyright (C) 2011 OSAKA Tsukinoki High School. All rights reserved. |

|  �@

�@

11��20���i���j�̖؍��Z�̋L�����f�ڂ���܂��I�I

11��20���i���j�̖؍��Z�̋L�����f�ڂ���܂��I�I

�@10��12���i�y�j�̌ߌ�s��ꂽ�̖؍��Z�̃I�[�v���X�N�[���ɑ����̒��w����ی�҂��Q������܂����B���Z�������A���Q�������������F�l���A���肪�Ƃ��������܂����B

�@10��12���i�y�j�̌ߌ�s��ꂽ�̖؍��Z�̃I�[�v���X�N�[���ɑ����̒��w����ی�҂��Q������܂����B���Z�������A���Q�������������F�l���A���肪�Ƃ��������܂����B �@�䕗��߂̏H����̉��A�̖؍��Z���j���̗L�u���k�����̏�Ռ����̉Ԓd�̉ԐA������`���܂����B

�@�䕗��߂̏H����̉��A�̖؍��Z���j���̗L�u���k�����̏�Ռ����̉Ԓd�̉ԐA������`���܂����B

�@���ł̖͒ؐ��́u�K���������v�u�Ђ��ނ����v�u�܂��߂��v�u���Z���炵���قق��܂����Ƃ���₩���v���悭�\��Ă���A����҂Ɋ�����^������e�ł����B

�@���ł̖͒ؐ��́u�K���������v�u�Ђ��ނ����v�u�܂��߂��v�u���Z���炵���قق��܂����Ƃ���₩���v���悭�\��Ă���A����҂Ɋ�����^������e�ł����B

�@�̖ؐ���8���ȏオ�^���n�E�����n�̕������ɎQ�����Ă��܂��B�T�b�J�[���Ɍ��炸�e���ł́A�����₳�܂��܂Ȕ��\�̋@��Ȃǂ�ڕW�ɂ��ē��X�����ɗ��ł��܂��B

�@�̖ؐ���8���ȏオ�^���n�E�����n�̕������ɎQ�����Ă��܂��B�T�b�J�[���Ɍ��炸�e���ł́A�����₳�܂��܂Ȕ��\�̋@��Ȃǂ�ڕW�ɂ��ē��X�����ɗ��ł��܂��B