Class Anthozoa 花虫綱

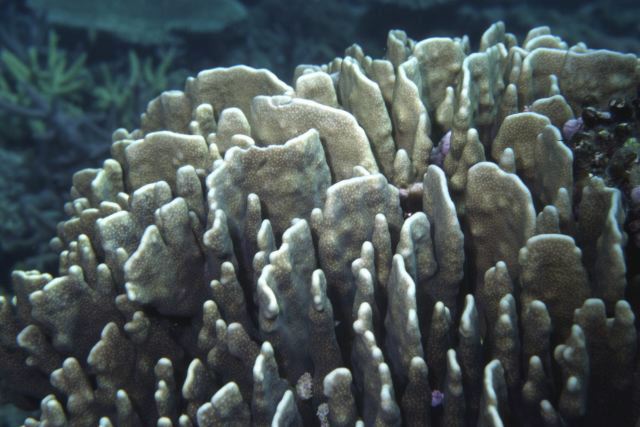

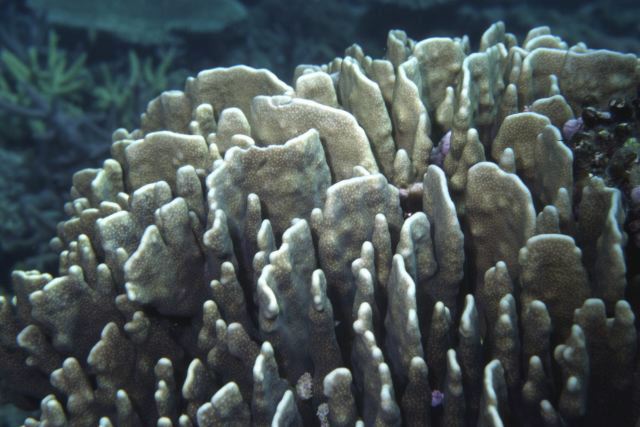

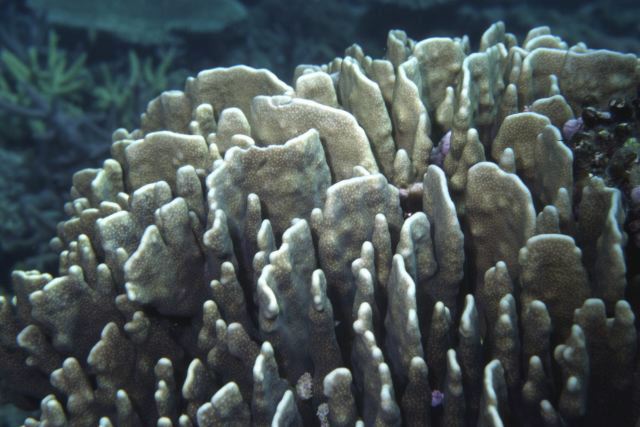

アオサンゴ

サンゴ個虫の入っている部分(莢:きょう)の隔壁の数が8の倍数であるサンゴ(八放サンゴ)。古生代のデボン紀から、このアオサンゴの化石が知られている。石垣島白保では、このアオサンゴの大群落がある。この写真は慶良間諸島の外地(ほかじ)島での撮影。

オオトゲトサカ

八放サンゴには、固い石灰質の骨格をもたないソフトコーラルと呼ばれるものが含まれる。日本の伊豆半島周辺では、このようなトサカが色とりどりの海中景観をつくるらしい。これは1981年に国際サンゴ礁学会のため訪れたフィリピン中部のマクタン島での撮影、かなり深い場所に生息していた。

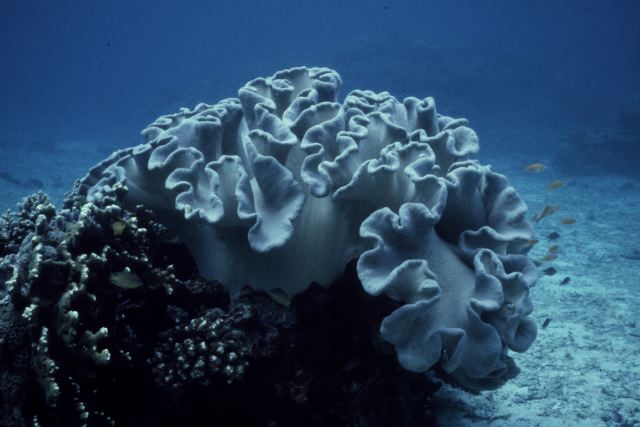

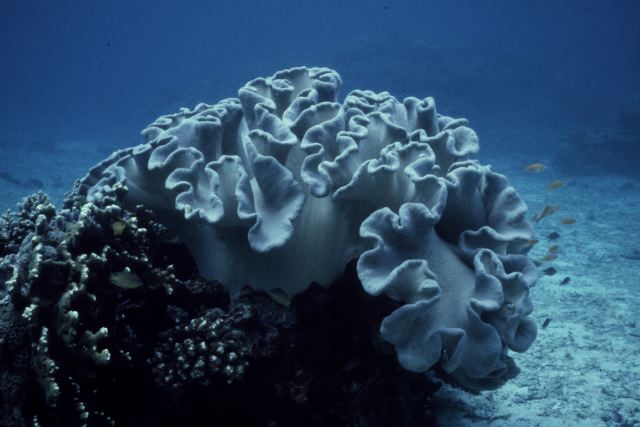

オオウミキノコ

ソフトコーラルの一種で、その形がキノコを連想するのでウミキノコと呼ばれる。西表島崎山湾の波静かな湾内で生育していた。水深が浅い水域で、しかも波あたりの弱い場所に多いようだ。

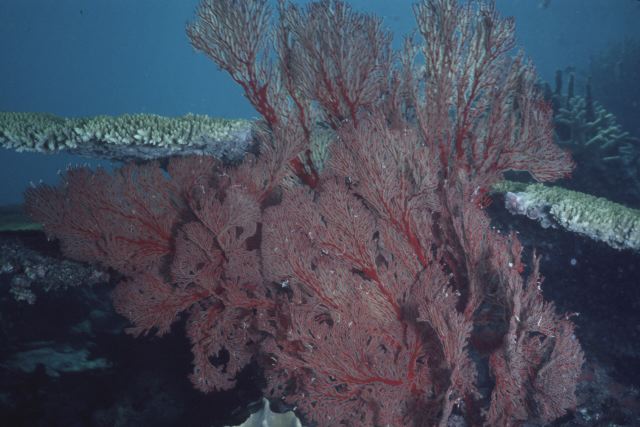

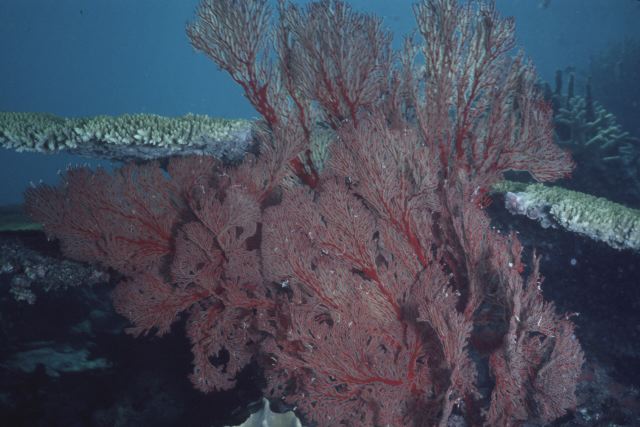

オオイソバナ

八放サンゴで、固い石灰質の骨格をもちながら褐虫藻をもたないサンゴで英語ではゴルゴニアンコーラルと呼ぶ。西表島と石垣島の間の新城島近海で撮影した。潮流がよく当たる場所におおいようだ。

センジュイソギンチャク

触手冠の中央部にスリットのような口が見える、赤地の白帯の魚はカクレクマノミで、このイソギンチャクに住んでいる。決してこのイソギンチャクの餌になろうとしているのではない。大型のイソギンチャクは、細胞内に単細胞藻類の褐虫藻をもっているので、昼間はその光合成によって栄養を得る。流れの強いときには触手を広げることがある。プランクトンを捕食することもあるようだ。沖縄・瀬底島にて。

ミドリイソギンチャクとウメボシイソギンチャク

潮間帯には多様なイソギンチャクが生きている、潮間帯の上の方から落下してくる生物や水流に乗ってやってくる生物を触手で捕らえて食べる。開いているイソギンチャクにカメノテやフジツボの肉をやると、触手は縮んで肉を口の中に取り込む。和歌山市田倉崎で撮影。