ヨロイイソギンチャク

潮間帯に多いイソギンチャクで、細胞内に光合成をする単細胞の藻類「褐虫藻」をもつ。イソギンチャクはこの光合成産物を利用できる。光が当たる場所では、触手環と口盤を拡げると光合成を促進できる。造礁サンゴは全てこの「褐虫藻」をもつ、成長の早いサンゴである、和歌山市田倉崎で撮影。

広瀬祐司(動物行動の映像データベース:momo040420aj01b)

ヨロイイソギンチャク

イソギンチャクはときに"arcohagi"といういぼ状の器官を触手環の周囲に形成して、他個体を攻撃する。イソギンチャクの間では付着する場所、触手環を拡げて光を受ける場所をめぐる競争が存在するためである。画面中央の個体は膨張して巨大になり、"arcohagi"を形成している。攻撃されているイソギンチャクは左隅で触手環を閉じて小さくなっている。

クサビライシ

サンゴ個体の入っている部分(莢:きょう)の隔壁の数が6の倍数であるサンゴ(六放サンゴ)はイソギンチャクときわめて近縁である。骨格をつくるイソギンチャクだと理解してよい。これは石灰質の骨格をつくる大型のサンゴ個体が、単独で岩盤に固着せずに生活するクサビライシである、触手冠の中心に口がある。慶良間諸島の座間味島で撮影。

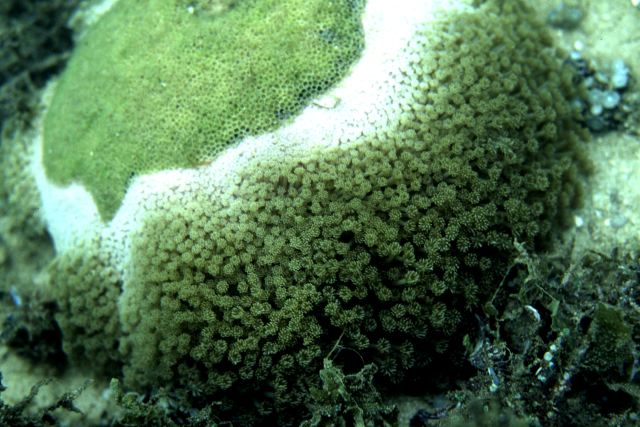

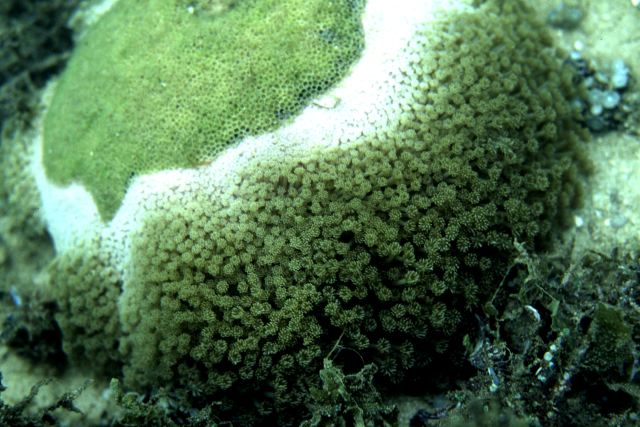

ウスカミサンゴ

ほとんどのサンゴは、サンゴ個体が無性的に出芽して、さまざまな形態の群体をつくる。上のクサビライシに比べると1個の個虫(=ポリプ)が小さく、それが数十個集まって群体を形成しているのがわかる。

ハナガササンゴの一種

サンゴは昼間は触手を伸ばすことが少ないので、イソギンチャクと近縁であるという印象がうすい。しかし、ハナガササンゴ属のサンゴは昼間でもかなり大型の個体が触手を伸ばすので、これを見ればイソギンチャクとの類縁関係を理解できる。石垣島の白保で撮影。