戝嶃晎嫵堢僙儞僞乕偱偼丄乽棟壢乿巜摫幰梴惉挿婜尋廋偲偟偰丄彫妛峑偲拞妛峑偺愭惗懳徾偵丄

暔壔惗抧偺奺暘栰偵偮偄偰丄婎慴偐傜墳梡傑偱偺暆峀偄島媊偲幚尡丒幚廗傪峴偭偰偄傑偡丅

婜娫偼敿擭娫偱丄慜婜乮係寧乣俋寧乯偲屻婜乮10乣俁寧乯偵幚巤偟偰偄傑偡丅

乻屻婜乼

丂

仢壽戣尋媶媦傃庼嬈尋媶

暯惉19擭搙乮屻婜乯尋廋惗偑丄敿擭娫偺尋廋偺廤戝惉偲偟偰丄壽戣尋媶敪昞夛媦傃

庼嬈尋媶敪昞夛傪峴偄傑偟偨丅

| 仛壽戣尋媶敪昞夛丂丂暯惉20擭俁寧14擔乮嬥乯 |

|

|

嘆抧斦偺屌偝偲抧恔偺梙傟偺娭學 丂乣僐儞僋儕乕僩偲僔儕僐儞庽帀偺儌僨儖幚尡傪捠偟偰乣 嘇悈慺偺徚旓偑傛偔傢偐傞儁僢僩儃僩儖擱椏揹抮偺嶌惢 嘊僠儑僂偺擔岝梺偺傂傒偮 嘋働僫僼偺CO2媧廂検偲掅壏偱偺敪夎傗惉堢偵偮偄偰 丂乣働僫僼偺婣壔偺壜擻惈偼偁傞偐乣 嘍儕僒僀僋儖儈儑僂僶儞偲偦偺棙梡 丂乣傾儖儈娛偐傜儈儑僂僶儞傪嶌傞乣 嘐儊僟僇悈憛偵偍偗傞搚忞偺悈幙忩壔偵偮偄偰 丂乣嵟揔帞堢娐嫬傪媮傔偰乣 嘑惎偺怓偵偣傑傞 丂乣僨僕僞儖僇儊儔傪巊偭偨峆惎偺僗儁僋僩儖夝愅偺 壜擻惈乣 嘒擑怓儈儑僂僶儞寢徎傪媮傔偰 丂乣揤慠怓慺傪拞怱偵乣 |

|

| 仛庼嬈尋媶敪昞夛丂丂暯惉20擭

俁寧26擔乮悈乯

丂塃偺幨恀偼庼嬈尋媶敪昞夛偵偍偗傞尋廋惗偺敪昞偲柾媅庼嬈乮幚尡乯偺條巕傪帵偟傑偟偨丅 |

|

仢 10寧乣俀寧偺尋廋撪梕傪偛徯夘偟傑偡丅

| 仛暔棟暘栰 丂嘆暔幙偺峫偊曽 丂丂丂丂 嘇婎慴媄弍尋廋嘥U丒嘨 |

|

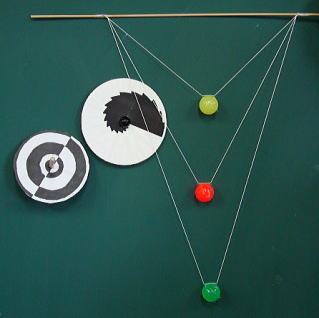

幨恀偼丄惢嶌偟偨儀儞僴儉偺僐儅偲嶰楢偺怳傝巕偱偡丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂<偙偺幚尡偺徻嵶偼偙偪傜> 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 |

|

僨僕僞儖僐儞僥儞僣亙棟壢偹偭偲傢乕偔亜傪巊偭偨乽嘒攇偲壒乿偺尋廋晽宨

乽帺暘偺惡偺崌惉乿傗乽壒懍偺應掕乿側偳傪峴偄傑偟偨丅

|

||

| 怓乆側廃攇悢偺惓尫攇傪廳偹偰帺暘偺惡偺攇宍傪嶌傞 | 億儕僄僠儗儞偺枌偱嬻婥傪曪傒崬傫偩娚徴嵽乮僄傾僷僢僉儞乯 傪僾僠僢偲偮傇偟偰僷儖僗壒傪敪惗偝偣丄挿偝栺俀倣偺墫價偺 僷僀僾傪墲暅偡傞帪娫傪應掕偟偰壒懍傪媮傔傞 |

|

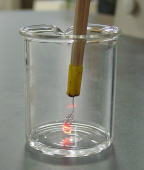

| 幨恀偼丄帺嶌偟偨曃岝僼傿儖儉偱偡丅嵽椏丒嶌傝曽摍偵偮偄偰偼壓傪僋儕僢僋偟偰偔偩偝偄丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂<偙偺幚尡偺徻嵶偼偙偪傜> 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 |

|

| 揹棳偑帴応偐傜庴偗傞椡傪揹巕揤攭偱應掕偟傑偟偨丅 幨恀偼丄揹棳偺岦偒偲帴応偺岦偒偐傜椡偺岦偒傪峫偊 偰偄傞偲偙傠偱偡乮僼儗儈儞僌偺嵍庤偺朄懃乯丅 揹棳傪曄壔偝偣傞偲椡偺戝偒偝偼偳偺傛偆偵曄壔偡傞偐EXCEL偱僌儔僼傪彂偒傑偟偨丅傎傏尨揰傪捠傞捈慄偵側傝丄斾椺偟偰偄傞偙偲偑傛偔傢偐傝傑偟偨丅 |

| 仛壔妛暘栰 嘆栻昳偺曐娗娗棟摍丂丂丂丂丂丂嘇尦慺偺廃婜昞 嘊暘巕C僆儞偲寢徎偺暘椶丂丂嘋婎慴朄懃偲壔妛斀墳偺検揑娭學 嘍傕偺偺擱偊曽丂丂丂丂丂丂丂丂丂嘐忬懺曄壔 嘑梟夝丒梟塼丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嘒嬥懏 嘓揹抮丒揹婥暘夝丂丂丂丂丂丂丂丂嘔巁偲傾儖僇儕 嘕桳婡壔妛偺婎慴丂丂丂丂丂丂丂丂嘖摐椶乮扽悈壔暔乯 嘗僈儔僗丒僾儔僗僠僢僋嵶岺丂 丂丂嘙僞儞僷僋幙 嘚崌惉崅暘巕丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嘜愼怓偺壔妛 |

||

|

|

|

| 乽嘊暘巕丒僀僆儞偲寢徎偺暘椶乿 丂娾墫傪僇僢僞乕僫僀僼偱愗傝弌偟丄 捈曽懱偺寢徎傪嶌傝傑偟偨丅 |

乽嘐忬懺曄壔乿 丂崅壏偺悈忲婥偱丄 儅僢僠偵壩傪偮偗傑偟偨丅 |

乽嘒嬥懏乿 丂敀嬥慄傪怗攠偲偟偰丄 儊僞僲乕儖傪擱從偝偣傑偟偨丅 |

| <偙偺幚尡偺徻嵶偼偙偪傜> |

<偙偺幚尡偺徻嵶偼偙偪傜> |

<偙偺幚尡偺徻嵶偼偙偪傜> |

|

|

|

| 乽嘕桳婡壔妛偺婎慴乿 丂忎晇側僔儍儃儞嬍傪嶌傝丄 庤戃傪偼傔偰抏傑偣傑偟偨丅 |

乽嘕桳婡壔妛偺婎慴乿 丂恓嬥偱惓巐柺懱宍傪嶌傝丄 僔儍儃儞塼偵怹偟偰堷偒忋偘偨偲偙傠丅 |

嘗僈儔僗丒僾儔僗僠僢僋嵶岺 僯僋儘儉慄傪巊偆偲丄 價儞傕娙扨偵愗傟傑偟偨丅 |

| <偙偺幚尡偺徻嵶偼偙偪傜> |

<偙偺幚尡偺徻嵶偼偙偪傜> | |

|

|

|

| 嘙僞儞僷僋幙 戝摛偐傜摛晠傪嶌傝傑偟偨丅 偵偑傝傪壛偊偰屌傔偨偲偙傠偱偡丅 |

嘚崌惉崅暘巕 椫僑儉傪偮側偄偩傕偺偵擬搾傗 椻悈傪偐偗丄怢傃弅傒傪挷傋傑偟偨丅 |

嘜愼怓偺壔妛 僞儅僱僊偺昞旂偺幭廯偱丄 栘柸傪愼傔傑偟偨乮揝攠愼乯丅 |

| <偙偺幚尡偺徻嵶偼偙偪傜> |

<偙偺幚尡偺徻嵶偼偙偪傜> |

<偙偺幚尡偺徻嵶偼偙偪傜> |

| 仛惗暔暘栰 嘆旝惗暔偲偦偺攟梴丂丂丂丂丂丂嘇壴暡丒壥幚丒庬巕 嘊柍嬠憖嶌偲旝惗暔丂丂丂丂丂丂嘋峑掚偺嶨憪 嘍怉暔偺岝崌惉應掕偲曻幩慄惗暔妛 嘐峑掚偺庽栘丂丂丂丂丂丂丂丂丂嘑悈憪偺惗懺 嘒嵶朎暘楐偲慜梩懱偺娤嶡 幨恀偼丄乽嘑悈憪偺惗懺乿偺尋廋偱丄悈憪偵岝崌惉傪偝偣偰敪惗偡傞婥懱偑巁慺偱偁傞偙偲傪慄崄偺擱從偺條巕偐傜挷傋偰偄傞偲偙傠偱偡丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 |

|

|

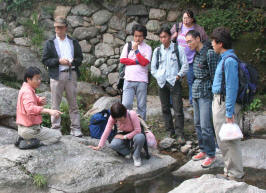

嘓巋朎摦暔丂丂丂丂丂丂嘔摦怉暔偺屇媧偲偦偺嫵嵽壔 嘕滸宍摦暔丄崺拵丂丂丂嘖峺慺偺摥偒 嘗擃懱摦暔丂丂丂丂丂丂嘙愐捙摦暔 嘚惗暔偲悈幙丂丂丂丂丂嘜惗暔偵傛傞娐嫬忩壔 嘝摦暔偺嵶朎偲慻怐丂丂嘠僶僀僆偲嫵嵽壔 幨恀偼丄乽嘠僶僀僆偲嫵嵽壔乿偺尋廋偱丄 僯儞僕儞偺慻怐攟梴傪僋儕乕儞儖乕儉偱峴偭偰偄傞條巕偱偡丅偙傟傑偱偺尋廋偱柍嬠憖嶌側偳傪峴偭偰偄傑偡偺偱丄庤姷傟偨條巕偱幚尡傪偟偰偄傑偡丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 |

|

丂

| 仛抧妛暘栰 嘆抧妛僆儕僄儞僥乕僔儑儞/婥徾娤應 嘇揤懱偺埵抲偲塣摦/揤懱朷墦嬀偺憖嶌 嘊戝抧偺曄壔/棳悈偺摥偒丂丂嘋壔愇丒峼暔丒娾愇偺娤嶡 嘍栰奜幚廗乽榋峛嶳乿丂丂丂 嘐懢梲娤應丂丂 嘑婥埑/婥徾幚尡丂丂丂丂丂丂嘒栰奜幚廗乽愹撿乿 嘓壩嶳偲壩惉娾丂丂丂丂丂丂 嘔栰奜幚廗乽擇忋嶳乿 嘕塤偲崀悈丂丂丂丂丂丂丂丂 嘖擔幩偲婥壏 幨恀偼丄乽嘒栰奜幚廗乮愹撿乯乿偺尋廋偱丄栰奜幚廗偺條巕偱偡丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 |

|

|

嘗揤婥偺曄壔丂丂丂丂丂嘙峆惎偲僗儁僋僩儖 嘚峆惎偺恑壔/嬧壨宯偲塅拡偺戝婯柾 嘜揤懱夋憸張棟幚廗丂丂嘝抧恔/僾儗乕僩僥僋僩僯僋僗 嘠巐婫偺揤婥丂丂丂丂丂嘡揤婥梊曬/抧妛択榖夛 幨恀偼丄乽嘠巐婫偺揤婥乿偺尋廋偺帪偵嶣塭偟傑偟偨丅 奜晹島巘偵傛傞幚廗拞怱偺婥徾偺尋廋傪峴偄傑偟偨丅 偙偺擔偼丄儃儕價傾偺嫵堢巤愝抍偺曽偑嫵堢僙儞僞乕偺尋廋偺帇嶡偵棃傜傟傑偟偨丅 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 |

|

乻慜婜乼

仢壽戣尋媶媦傃庼嬈尋媶

暯惉19擭搙乮慜婜乯尋廋惗偑丄敿擭娫偺尋廋偺廤戝惉偲偟偰丄壽戣尋媶敪昞夛媦傃

庼嬈尋媶敪昞夛傪峴偄傑偟偨丅

| 仛壽戣尋媶敪昞夛丂丂暯惉19擭俋寧俈擔乮嬥乯 |

|

| 嘆戝嶃晎嫵堢僙儞僞乕晘抧撪偵惗懅偟偰偄傞傾儕偵偮偄偰 丂 亅庬椶丄憙丄峴摦偺傛偆偡亅 嘇僇僀儘傛丄傕偆堦壴嶇偐偣傛偆丂 亅幪偰側偄偱両巊偄幪偰僇僀儘偼傑偩傑偩巊偊傞両両亅 嘊僋儅儉僔丂丂亅晄巰恎揱愢偺恀憡偵敆傞亅 嘋揹帴攇傗挻壒攇傪巊偭偨懍搙應掕憰抲偺嶌惢 嘍媿戧愳偺悈幙挷嵏丂丂亅壔妛揑暘愅偲悈惗惗暔挷嵏亅 |

|

| 仛庼嬈尋媶敪昞夛丂丂暯惉19擭俋寧25擔乮壩乯 嘆惗暔偲偐傫偒傚偆丂丂亅傾儕偺嵦塧峴摦偺娤嶡亅 嘇惗暔偲偐傫偒傚偆丂丂亅帺慠傪庣傞庢傝慻傒亅 嘊嵶朎偲惗暔偺惉挿丂亅僩儔儞僾傪巊偭偨尭悢暘楐偺愢柧亅 嘋戝抧偺儘儅儞傪姶偠傛偆丂丂亅娾愇偺偮側偑傝亅 嘍惗柦偺偮側偑傝丂丂丂亅怉暔丒摦暔丒僸僩亅 |

|

仢尋廋撪梕

暔棟丒壔妛暘栰偺俈寧幚巤暘偲丄惗暔丒抧妛暘栰偺擭娫偺尋廋僥乕儅傪偛徯夘偟傑偡丅

| 仛暔棟暘栰 | |

乽暔幙偺峔憿寛掕乿 愒奜媧廂僗儁僋僩儖傗僈僗僋儘儅僩僌儔僼傿乕傪梡偄偰丄帋椏 偑壗偱偁傞偐傪扵傞墘廗傪峴偄傑偟偨丅 |

|

| 乽揹帴桿摫偲揹帴攇乿 帴愇傪摦偐偟偰僐僀儖偵婲揹椡傪敪惗偝偣丄戝偒側僐僀儖傗 揝恈擖傝偺僐僀儖偱抧帴婥偐傜敪揹偝偣傑偟偨丅傑偨丄壩壴 曻揹偵傛傞揹帴攇偺敪惗偲丄儔僕僆偺惢嶌傪峴偄傑偟偨丅 |

| 仛壔妛暘栰 | |

乽崌惉崅暘巕乿 俹倁俙乮億儕價僯儖傾儖僐乕儖乯偲儓僂慺傪梡偄偨曃岝斅偺 嶌惢傗丄壏搙偵傛傞僑儉偺怢傃弅傒側偳丄恎偺傑傢傝偺 崌惉崅暘巕傪庢傝忋偘偨幚尡傪峴偄傑偟偨丅 |

|

| 乽僞儞僷僋幙乿 嶾偺枤偐傜挿乣偄巺傪庢傝弌偟偨傝丄戝摛傪儈僉僒乕偵 偐偗傞偙偲偐傜巒傔偰摛晠傪嶌偭偨傝丄媿擕偐傜僠乕僘 傪嶌偭偨傝丄擔忢惗妶偲娭學偺怺偄僞儞僷僋幙偺幚尡傪 峴偄傑偟偨丅 |

|

| 乽愼怓偺壔妛乿 僞儅僱僊昞旂偺幭廯偵傛傝傾儖儈攠愼偱墿怓丄摵攠愼偱 墿妼怓丄傑偨丄傾僀偺惗梩偺偨偨偒愼傔偱椢怓丄傾僀偺 姡憞梩偺幭廯偱棔怓偵丄僴儞僇僠傗俿僔儍僣傪愼傔傑偟偨丅 |

|

丂

仛惗暔暘栰

| 尋 廋 僥 乕 儅 | 撪丂梕 |

| 僆儕僄儞僥乕僔儑儞丄尠旝嬀偺巊偄曽 | 乮屵慜乯挿婜尋廋偺惗暔暘栰偵偮偄偰偺愢柧丄壽戣尋媶傗庼嬈尋媶偺恑傔曽偵偮偄偰丅乮屵屻乯岝妛尠旝嬀丄憃娽幚懺尠旝嬀偺巊偄曽偵偮偄偰幚廗偡傞丅 |

| 旝惗暔偺娤嶡偲攟梴 | 丂恎嬤側戝榓愳傗僙儞僞乕撪偺旝惗暔傪娤嶡偡傞丅嵦庢曽朄偺岺晇峫嶡傗戙昞揑側旝惗暔偺攟梴曽朄偺廗摼傪恾傞丅暪偣偰惗暔奅偺奣梫傪攃埇偡傞丅 |

| 惗暔妛偺楌巎偲柍嬠憖嶌 | 丂惗暔妛偺楌巎偼帺慠敪惗愢偺斲掕偑廳梫偱偁傞丅偙偙偱偼丄帺慠敪惗愢偺娭學偟偨旝惗暔偲偦偺柵嬠朄側偳拞怱偵尋廋傪峴偆丅 |

| 峑掚偺嶨憪 | 丂弔偺庡側嶨憪偺柤慜傪妎偊傞偲偲傕偵丄婎杮揑側壴偺巇慻傒傪娤嶡偡傞丅 |

| 扨嵶朎惗暔偲巋朎摦暔 | 丂傾儊乕僶丄僝僂儕儉僔偺娤嶡丄僸僪儔偺娤嶡偲帞堢曽朄 |

| 悈偲惗暔 | 丂壨愳傗屛徖偺墭戺偲惗暔偺娭學偵偮偄偰島媊傪偡傞偲偲傕偵丄晉塰梴壔娭楢暔幙偺暘愅幚廗傪峴偆丅 |

| 巜昗惗暔 | 丂悈堟偺暯嬒揑側墭戺幚懺偼惗暔憡偵斀塮偝傟傞丅惗暔傪傕偺偝偟偲偟偰悈幙摍傪攃埇偡傞曽朄偵偮偄偰偺幚廗傪峴偆丅 |

| 滸宍摦暔 | 丂僾儔僫儕傾偺娤嶡偲帞堢曽朄丄嵞惗 |

| 崺拵 | 丂崺拵偺暘椶偲宍懺娤嶡丄椪奀幚廗偺帠慜妛廗偲偟偰丄戝嶃榩偺堥偺戙昞揑側惗暔偲挭娫懷惗暔憡偺懷忬暘晍峔憿傪徯夘偡傞丅 |

| 椪奀幚廗 | 丂榓壧嶳導忛儢嶈奀娸偱堥偺惗暔偲抧憌偺娤嶡傪偍偙側偆丅乮僙儞僞乕偐傜僶僗乯 |

| 屇媧偲岝崌惉 | 丂惗暔偺屇媧偲岝崌惉偼壔妛揑偵偼暘夝偲崌惉偱偁傞丅嫵嵽壔傪堄恾偟偰丄偙傟傜偺掕検壔幚尡偵娭偡傞幚廗傪峴偆丅 |

| 悈惗怉暔偺宍懺 | 丂悈酨偱惗堢偡傞悈憪偺庬椶傗偦偺惗懺偵偣傑傞丅傑偨尭傝懕偗傞恎嬤側悈憪偺懚嵼偐傜丄悈娐嫬傗妛峑價僆僩乕僾偺偁傝曽傪扵傞丅 |

| 峑掚傗岞墍偺庽栘 | 丂僙儞僞乕撪偺庽栘30庬偵偮偄偰丄偦偺柤慜傪挷傋偲偲傕偵條乆側摿挜傪娤嶡偡傞丅挿嫃岞墍偱傕挷傋傞丅 |

| 擃懱摦暔 | 丂僞儅僉價僈僀偺峴摦傪挷傋傞丅 |

| 峺慺偲僶僀僆 | 丂僶僀僆僥僋僲儘僕乕偼嵟愭抂偲巚傢傟偑偪偱偁傞偑丄擾嬈偱偼愄偐傜乽搚乿傪戝愗偵偟偰偄傞丅偙偺搚偵惗偒傞旝惗暔偺摥偒偲娐嫬忩壔偵偮偄偰丄幚廗傪拞怱偲偟偨尋廋傪峴偆丅 |

| 摦暔偺嵶朎偲慻怐 | 丂摦暔偺嵶朎傗慻怐偺尠旝嬀昗杮嶌惢朄丄尠旝嬀娤嶡 |

| 嵶朎暘楐丄暘巕堚揱妛偺婎慴 | 丂嵶朎暘楐偺娤嶡丄DNA傗僸僩僎僲儉偺榖 |

丂

仛抧妛暘栰丂

|

尋 廋 僥 乕 儅 |

撪丂梕 |

| 戝抧偺曄壔 壔愇丒峼暔丒娾愇偺娤嶡 |

戝嶃廃曈偺抧宍偺摿挜傪挷傋丄怤怘蛺蠉鞐p媦傃抧恔傗抐憌塣摦側偳偺抧妅曄摦偵傛偭偰戝抧偑宍惉偝傟偰偄傞偙偲傪妛傇丅 壔愇丒峼暔丒娾愇偵偮偄偰偺婎慴帠崁偺妋擣偲幚暔偺娤嶡傪峴偆丅傑偨丄曃岝尠旝嬀偺尨棟傪妛傃丄尠旝嬀偱娾愇丒峼暔傪娤嶡偡傞丅 |

| 栰奜幚廗乽榋峛嶳乿 |

曮捤偐傜朒棄嫭丄敀悈嫭偵帄傞儖乕僩偵尒傜傟傞乽榋峛抐憌乿偲丄抧宍傗怴偟偄抧憌偺摿挜傪娤嶡偟丄乽側偤丄偳偺傛偆偵嶳偑偱偒偨偺偐乿傪棟夝偡傞丅 |

| 棳悈偺摥偒 壩嶳偲壩惉娾 |

懲愊暔乮傟偒互擲搚側偳乯傪娤嶡偟丄娙扨側塣斃蛺蠋缹眰饙s偆丅壩嶳娾偺暘椶翏ゥ惉場傗壩嶳嵭奞偵偮偄偰棟夝傪怺傔傞丅 |

| 栰奜幚廗乽愹撿乿 |

乽戝嶃憌孮乿傗乽榓愹憌孮乿偲傛偽傟傞懲愊憌傪娤嶡偟丄抧憌偺宍惉傪峫偊傞丅偲偔偵丄尞憌偲偟偰偺壩嶳奃丄奀恑奀戅偲婥岓曄摦丄僞乕價僟僀僩側偳偵偮偄偰棟夝傪怺傔傞丅 |

| 栰奜幚廗乽擇忋嶳乿 |

擇忋嶳偺壩嶳暚弌暔乮壩嵱棳傗梟娾側偳乯傪娤嶡偟丄夁嫀偺壩嶳妶摦傪撉傒偲傞丅傑偨鍢a愳偺壨愳抧宍傗丄婽偺悾抧偡傋傝傪娤嶡丒尒妛偡傞丅 |

| 抧恔 僾儗乕僩僥僋僩僯僋僗 |

抧恔偲僾儗乕僩僥僋僩僯僋僗偺婎慴媦傃嵟嬤偺抧恔妶摦傗抧恔嵭奞傪妛傇丅傑偨抧恔偺嫵嵽壔丄偝傜偵丄抧恔攇傗捗攇偺僔儈儏儗乕僔儑儞摍側偳傪椺偲偟偨僷僜僐儞傗僀儞僞乕僱僢僩偺妶梡傪採帵偡傞丅 |

| 婥徾娤應 |

婥徾娤應丗婥徾挕摍偐傜採嫙偝傟傞婥徾忣曬偺娤應曽朄偵偮偄偰夝愢偟丄妛峑偱峴偆偙偲偺偱偒傞抧忋娤應偺曽朄偵偮偄偰幚廗偡傞丅嘆婥徾妛偺楌巎丄嘇婥徾娤應丄嘊妛峑偱偺婥徾寁應丄嘋婥埑 |

| 擔幩偲婥壏 婥徾偺幚尡 |

懢梲曻幩偺揱払偵偮偄偰夝愢偟丄抧媴壏抔壔傗僆僝儞憌偺攋夡偲偺娭楢偵偮偄偰峫偊傞丅幚廗傪岎偊偰抧忋晅嬤偺婥壏偺偄傠偄傠側僗働乕儖偺悈暯暘晍傪採帵偡傞丅嘍懢梲曻幩偲抧媴曻幩丄嘐抧媴娐嫬栤戣丄嘑抧忋晅嬤偺僄僱儖僊乕廂巟丄嘒偄傠偄傠側僗働乕儖偺婥壏暘晍 |

| 塤偲崀悈 |

塤宍偺暘椶偵偮偄偰幚廗偡傞丅屄乆偺塤偺拞偱峴傢傟傞塤棻偺敪惗偐傜塉偺宍惉傑偱偺偦傟偧傟偺夁掱偵偮偄偰丄偄偔偮偐偺幚尡傪岎偊偰夝愢偡傞丅嘓悈弞娐丄嘔塤偺宍丄嘕塤偺偱偒曽丄嘖塤偐傜塉偑崀傞傑偱 |

| 揤婥偺曄壔 |

晽偺悂偔尨棟偐傜巒傔丄擔杮偺揤婥傪巟攝偡傞曃惣晽偵偮偄偰夝愢偡傞丅曃惣晽偺幹峴偲娭楢偟丄擔杮偺揤婥傪巟攝偡傞壏懷掅婥埑丒堏摦惈崅婥埑偵偮偄偰揤婥恾傪巊偭偰峫偊傞丅嘗晽偺悂偒曽丄嘙揤婥恾丄嘚揤婥偺曄壔丄嘜壏懷掅婥埑 |

|

巐婫偺揤婥 |

抧媴慡懱偺僄僱儖僊乕廂巟偲戝婯柾側婥棳偵偮偄偰夝愢偟丄偦偺拞偱偺擔杮偺揤婥偺婫愡曄壔傪峫偊傞丅抧忋娤應僨乕僞傗塹惎夋憸傪巊偄巐婫偺揤婥偺摿挜側偳傪峫嶡偡傞丅嘝戝婥偺戝弞娐丄嘠擔杮偺巐婫偺揤婥偺摿挜丄嘡抧忋婥徾僨乕僞偺夝愅丄嘢揤婥梊曬 |

| 揤懱偺埵抲偲塣摦 揤懱朷墦嬀偺憖嶌 |

揤懱偺埵抲偺昞偟曽偲惎恾偺尒曽傪妛廗偟丄榝惎偺帇埵抲偺娤應僨乕僞偐傜嶌恾偵傛傝榝惎偺婳摴傪媮傔傞曽朄側偳偺幚廗傪峴偆丅 |

| 懢梲娤應 |

擔拞偱傕娤應偱偒傞峆惎偱偁傞懢梲傪丄壜帇岝傗H兛慄偱偺捈帇傗懢梲搳塭朄傪梡偄偰埨慡偵娤嶡偡傞曽朄偵偮偄偰幚廗偡傞丅 |

| 峆惎偲僗儁僋僩儖 |

揤懱娤應偵傛傝摼傜傟傞岝偺僗儁僋僩儖暘愅偵傛偭偰抦傞偙偲偑偱偒傞峆惎偺巔偵偮偄偰妛廗偡傞丅 |

| 峆惎偺恑壔 変乆偺嬧壨宯丒 丂丂塅拡偺戝婯柾峔憿 |

峆惎偺抋惗偐傜徚柵傑偱偺恑壔偺偟偔傒丄峆惎偺恑壔抜奒偲條乆側揤懱偺宍偲偺娭楢偵偮偄偰妛廗偡傞丅 |

| 揤懱夋憸張棟幚廗 丂 |

揤懱娤應偵傛傝摼傜傟偨揤懱夋憸偺僨乕僞傪夝愅偡傞偙偲偵傛傝丄偳偺傛偆側忣曬傪摼傞偙偲偑偱偒傞偐傪幚廗偡傞丅傑偨丄嫵嵽奐敪偵栶偵棫偮僜僼僩僂僃傾偺徯夘傪峴偆丅 |

丂

尋廋摍偺徯夘傊