研修風景

H20年度 高等学校初任者研修「理科」

| ★化学分野(

9月9日) |

||||

| 「化学実験を行うために」

今回は、化学の授業・実験において、教材を活用するために必要な技術や心構えについての研修を行いました。 |

||||

| 化学における実験の重要性やスライドの効果的な使い方などを学びました。 | ガラス管を曲げたり、ガラス板を切ったりといった技術を学びました。 | 自分たちで作ったガラス器具を用いて水素の発生の実験をしています。 | ||

|

|

|

|

||

| 都市ガス(メタン)で作ったシャボン玉は軽いので浮いていきます。 | アクリルを切断して曲げる実習をしています。 | ガラスやアクリルを加工できれば、いろいろな器具を作製することができます。 | ||

|

|

|

|

| ★物理分野(7月8日) |

||||

|

「高等学校物理実験の基礎」

自然現象に物理的にアプローチしていくための基本となる、SI単位系とその基礎知識についての講義を行った後、目盛り無し温度計を用いて温度の定義に関する実験を行いました。 |

||||

| 静電現象を説明するためのデジタルコンテンツを紹介しています。 | はく検電器を使って、いろいろな物質の帯電実験をしました。 | 木綿糸の絶縁性を調べています。 |

||

| はく検電器を自作しました。 | 作製した検電器で、さっそく実験。うまく開くかな? | 交流変圧器を用いて空気中での放電実験をしてるところです。 | ||

| ★生物分野(

6月17日) |

|||

|

「高等学校生物実験の基礎」

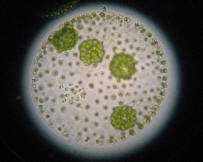

高等学校理科(生物)の授業をする上で基本となる、実験時の安全性の確保、試薬や実験廃棄物の取り扱い、顕微鏡等の実験機器類の基本操作に関する講義を受けた後、顕微鏡操作実習として、高校の教材生物としてよく用いられるゾウリムシとボルボックスの観察を行いました。 |

|||

| 双眼顕微鏡を用いて、ゾウリムシやボルボックスなどの微生物の観察のようす。 | 携帯電話のカメラ機能を使って、顕微鏡撮影を行っているようす。 | 初任者の方が実際に撮影したボルボックスの写真。専用のカメラを使わなくても綺麗に撮れています。 | |

|

|

|

|

| 作成したアロエやニンジンのプロトプラストをポリエチレングリコールを用いて細胞融合を行わせました。 | 細胞融合が起こったかどうかを顕微鏡を用いて確認をしました。 | 指導教諭(泉南高校:田中正視先生)による生物授業に関する実践的な話を聞きました。 |

|

|

|

研修等の紹介へ