大阪府教育センターでは、「理科」指導者養成長期研修として、小学校と中学校の教員を対象に、

物化生地の各分野について、基礎から応用までの幅広い講義と実験・実習を行っています。

期間は半年間で、前期(4月〜9月)と後期(10〜3月)に分けて実施しています。

平成20年度からは、大阪市、堺市、東大阪市との共催で実施しています。

《後期:10月1日〜3月31日》

◎平成20年度(後期)閉講式

| ★後期閉講式 平成21年3月30日(月) 平成20年度(後期)は、8名の研修生が半年間の長期研修を修了されました。 右の写真は、閉講式において、研修生の代表が西川所長に向かって挨拶を行っているところです。 |

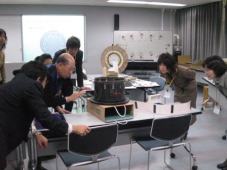

◎課題研究及び授業研究

平成20年度(後期)研修生が、半年間の研修の集大成として、課題研究発表会及び

授業研究発表会を行いました。

| ★授業研究発表会 平成21年3月24日(火) ①実験活動の整理と検討 〜植物の養分と水の通り道〜 ②6年「生物とかんきょう」 〜光合成のときのガス交換の確認について〜 ③交野山への道 〜6年「大地のようす(1)大地をさぐる」地域教材〜 ④6年「ものが燃えるとき」 ⑤6年「電気の利用」 ⑥中学3年「生物の細胞とふえ方」 ⑦「描ける導線」を使った授業とその検証 ⑧6年「生物と環境」実験活動の整理と検討 〜植物の養分と水の通り道〜 |

|

|

★課題研究発表会 平成21年3月13日(金) |

|

◎研修内容

| ★化学分野(2月17〜20日) |

|

⑮糖類(炭水化物) ⑯染色の化学 ⑰合成高分子 |

↓ |

||

| ⑮糖類(炭水化学) ショ糖は、温度と冷却の方法によって結晶の状態が異なります。ショ糖水溶液を155℃まで加熱して急冷すると、黄金色のべっこう飴になります。 |

⑯染色の化学 乾燥させたタデアイからインディゴ色素を抽出し、布を浸漬して染めました。天然の色素に秘められた化学の力を実感しました。 |

⑰合成高分子 アクリル毛糸を硝酸カリウム水溶液に浸し、乾燥させてから鉄粉をすりこんで先端に着火すると・・・線香花火ができます。 |

| ★物理分野(2月9〜16日) |

| ⑬電気回路の実習 ⑭身の回りの環境 ⑮物質の構造 ⑯電流と磁界 ⑰物理ものづくり |

| ⑬電気回路の実習 電子部品のはたらきや電気回路の基本を学びながら、ブレッドボードで点滅回路をはじめ、いろいろな回路を試作してみました。 |

⑭身の回りの環境 自然界の放射能を「はかるくん」を用いて測定しました。身近な物にも放射能をもつ物質があることがよくわかりました。 |

⑮物質の構造 二酸化炭素の液化などを通して、ミクロな視点から物質の構造を考えました。 |

| ⑯電流と磁界 電流の作る磁界を鉄粉や方位磁石で調べました。コイルを動かすだけで地磁気よる誘導電流が流れることを体験しました。 |

⑯電流と磁界 電流と磁石のはたらきで、電池が消耗するまでずっと回り続ける永久ゴマを作りました。 |

⑰物理ものづくり レンズ付きフィルム内の回路を利用して、着磁器を作りました。磁石の極を変えることができました。 |

| ★化学分野(2月2、4〜6日) |

|

⑪⑫有機化学 ⑬タンパク質 ⑭電池・電気分解 |

|

|

|

| ⑪⑫有機化学 身の回りの有機化合物の一つとしてセッケン・洗剤を取り上げ、弾むシャボン玉を作りました。 合成洗剤に洗濯のりやグリセリンを加えると丈夫になり、手袋をして弾ませまることができました。 ひととき、童心に返りました。 |

⑬タンパク質 大豆を使っての豆腐づくりや、牛乳からのチーズづくりなど、生活の中のタンパク質を探究しました。 市販の豆乳とスポーツドリンクを使って、デザート感覚の豆腐づくりにもチャレンジ! |

⑭電池・電気分解 酸化・還元の応用として、いろいろな電池について学びました。 マンガン乾電池を分解して仕組みを調べ、再び組み立てて、電池として使えることを確認しました。 (アルカリ乾電池は、分解しては危険です。) |

| ★物理分野(1月27,29日) |

| ⑪静電気 ⑫電流のはたらき |

| ⑪静電気 いろいろ試しながら、ケルビンの水滴発電機の原理を考えてみました。水も帯電することが、よく分かりました。 |

⑪静電気 静電気メーターで、ケルビン発電機の電圧を測定してみました。1万5千ボルト程度ありました。静電気は電圧が高いですね。 |

⑪静電気 透明プラスチックコップの底面と側面にアルミ箔を巻き付けたものを2枚重ねて、簡易ライデン瓶を作りました。 |

| ⑫電流のはたらき 金属中を電気が流れるしくみについて、板に打ち込んだ釘の間に鋼球を転がすモデルで考えました。 |

⑫電流のはたらき 教育センターで作製した超伝導物質を、液体窒素で冷やして磁石の上に浮かせてみました。 |

⑫電流のはたらき 真空中でシャープペンシルの芯に電流を流して、エジソンの電球を作ってみました。 |

| ★生物分野(

1月19日〜22日) |

|

⑮水環境科学と教材化 ⑯生物による環境浄化と酵素科学 ⑰動物の細胞と組織 ⑱遺伝子DNA |

|

|

|

|

|

⑮水環境科学と教材化 河川や湖沼の水質と生物との関わりについて学び、藻類を用いた水質判定法の実習を行いました。 |

⑯生物による環境浄化と酵素科学 生物による環境修復について学び、実習の際に生じた実験廃棄物の生物処理を行いました。 |

⑰動物の細胞と組織 細胞、組織、器官、個体の関係を学ぶと共に、動物を主として細胞と組織の観察実習を行いました。 電子顕微鏡による観察も行いました。 |

|

|

||

|

⑱遺伝子DNA 遺伝子とは何かを軸に、近年の生命科学の先端的な内容を学ぶと共に、教材化について話し合いました。 |

| ★化学分野(1月13〜15日) |

|

⑨気体・化学平衡 ⑩ものの燃え方 ⑪金属 |

|

||

| ⑨気体・化学平衡 流動パラフィンを使ってガラス管の中に空気を密閉し、温度を変えて体積を測定しました。気体の体積は温度に比例することがわかり、測定値から絶対零度を求めると、−273℃と出ました! |

⑩ものの燃え方 口の狭い容器の中では、ろうそくの火はすぐに消えてしまいます。でも、アルミ箔を使ったちょっとした工夫で、ろうそくを灯し続けることができるんですよ!ポイントは空気の流れです。 |

⑪金属 釣り用のおもりの端をカッターで削り、きれいに光る面を押し合わせると、2個のおもりがくっつきます!おもりは鉛でできていて融点が低いことや、金属のいろいろな特性を学びました。 |

| ★物理分野(1月5〜7日) |

| ⑧波と音 ⑨光の進み方 ⑩偏光フィルム製作 |

| ⑧波と音 ヘリウム、二酸化炭素、空気で膨らませた3種類の大きな風船を使って、音レンズの実験をしました。音の屈折が体験できました |

⑧波と音 塩ビパイプ中での音波の反射を利用して、音の速さを測定しました。 |

⑨光の進み方 紙コップの底に貼り付けたアルミ箔で光を反射させ、声の振動を離れた光電池に伝えて光通信をしてみました。聞こえてるかな? |

| ⑨光の進み方 コップに水を入れると、下に置いたコインが見えなくなるのはなぜでしょう。いろいろ試して考えました。 |

⑨光の進み方 レーザー光をCDで反射させ、溝による光の回折・干渉を利用して、CDの溝の間隔を測定しました。 |

⑩偏光フィルム製作 洗濯糊から作ったPVAフィルムをヨウ素で染色してから引き延ばし、偏光フィルムを自作しました。 |

| ★物理分野(12月26日) |

| 大阪市立科学館での研修「動きのあるアニメーションづくり」 |

|

|

|

| 科学館の職員より、アニメーション作りの歴史について説明していただきました。 | 映画やアニメの原型のひとつとなったと言われている「ソーマトロープ」や「フェナキスティスコープ」を実際に作って、残像現象でどのように見えるか確認し、理解を深めました。 | 「ゾートロープ」は、スリットを使って残像現象を作り出す装置です。筒の内側に絵が等間隔で描かれており、回転させた筒のスリットから中の絵をのぞくことによって、動く絵を見ることができます。 |

| ★地学分野( 12月15〜18日) |

|

|

⑬四季の天気/雲の観察と写真撮影 ⑭恒星とスペクトル/恒星の進化 ⑮天体の分類/銀河系と宇宙の大規模構造 ⑯天体画像処理実習 |

| ⑬四季の天気 /雲の観察と写真撮影 偏西風の蛇行の発生に関する実験(ハイドの実験)を行いました。 |

⑭恒星とスペクトル /恒星の進化 太陽のスペクトルを天体観測室の壁へ投影し、連続スペクトルと吸収スペクトルを観察しました。 |

⑮天体の分類 /銀河系と宇宙の大規模構造 最新の天文学について小林英輔善兵衛ランド館長より講義を受けました。 |

|

||

| ⑭恒星とスペクトル /恒星の進化 冬至近くの日に、太陽の南中高度を測定しました。身長と自分の影の長さから角度が分かります。 |

⑭恒星とスペクトル /恒星の進化 太陽高度方位測定器を用いて、正午の太陽の位置を測定しました。 |

| ★生物分野(

12月8日〜11日) |

|

⑪扁形動物、昆虫 ⑫生物分野における簡易測定 ⑬軟体動物 ⑭脊椎動物 |

|

|

|

|

|

⑪扁形動物、昆虫 プラナリアに代表される扁形動物を実態双眼顕微鏡を使って観察しました。混注の形態の特徴について、また、進化についても学習しました。 |

⑫生物分野における簡易測定 植物色素によるpH測定をはじめ、身近なものを用いた測定法の実習をしました。 |

⑬軟体動物 |

|

|

||

|

⑭脊椎動物 脊椎動物の特徴について学び、その生殖や発生過程の観察を行いました。 |

| ★化学分野(12月1、3〜5日) |

|

⑤溶解・溶液 ⑥酸とアルカリ ⑦教材づくり ⑧ガラス・プラスチック細工 |

|

|

|

| ⑤溶解・溶液 きれいなカリミョウバンの結晶作りに挑戦しました。飽和溶液に種結晶をつるしておくと、一晩で大きく成長しました。 |

⑥酸とアルカリ 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和滴定で、pH変化を測定し、コンピュータを使ってグラフ化しました。中和点前後のpHの急変がよくわかります。 |

⑦教材づくり 木片、金属板、ステンレス線、バネなどを用いて、電熱線カッターを作りました。発泡スチロールを自在に切ることができます。 |

| <この実験の詳細はこちら> | <この実験の詳細はこちら> | |

|

|

|

| ⑦教材づくり PETボトルで簡易キップの装置、水道ホースで超簡易アクリル水槽、クリスマスメロディカードを分解して導電テスターなど、いろいろ・・・。 |

⑧ガラス・プラスチック細工 ガラス細工の基礎から応用までを実習しました。写真は、試験管を用いて色ガラス玉を作っているところです。 |

⑧ガラス・プラスチック細工 ガラスに少し傷を付け、電流を通じて熱くなったニクロム線を沿わせると、太いガラスびんも簡単に切れます。写真は、切れた瞬間です。 |

| <この実験の詳細はこちら> | <この実験の詳細はこちら> |

| ★物理分野(11月25〜27日) |

|

⑤基礎技術研修Ⅲ,Ⅳ ⑥仕事とエネルギー ⑦運動量と剛体の力学 |

| ⑤基礎技術研修Ⅲ アクリル板を加工して、水槽を作りました。できあがった水槽は、光の屈折実験で使います。 |

⑤基礎技術研修Ⅳ スチールパイプを曲げて、バネ巻き器を作成しました。実際にバネを巻いてバネ電話を作ってみました。どんな声に聞こえるかな? |

⑥仕事とエネルギー ドライヤーで風を送り、ピンポン玉だけでなく、カップ麺の容器を持ち上げてみました。風にもエネルギーがある事がよくわかりました。 |

| ⑥仕事とエネルギー 空気の流れを利用して滑走するホバークラフトを作製しました。輪ゴムのエネルギーだけで、信じられないほど進みます。 |

⑦運動量と剛体の力学 針金とスーパーボールで重心をうまく移動させ、ユニークな発泡スチロールのヤジロべーができました。 |

⑦運動量と剛体の力学 ガラス玉で衝突球を作りました。運動量とエネルギーが保存され、1個を動かせば1個が、2個を動かせば2個が動き続けます。 |

| ★地学分野( 11月17〜20日) |

|

|

⑨火山と火成岩 ⑩野外実習「二上山」 ⑪日射と気温 ⑫天気の変化 |

| ⑩野外実習「二上山」 亀の瀬地滑り地域の集水井を上から見学しています。 |

⑪日射と気温 気象の実験や測定する装置類です。 |

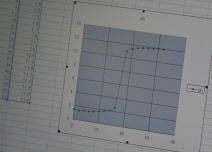

⑪日射と気温 測定したデータをグラフ化したものです。 |

| ★生物分野(

11月10日〜14日) |

|

⑦水草の生態 ⑧細胞分裂と前葉体の観察 ⑨刺胞動物 ⑩植物の組織 |

|

|

|

|

|

⑦水草の生態 水草は光合成能が高く、成長も大変早く、教材生物としてよく用いられている。これは、衣裳ケースを用いた簡易水槽でホテイアオイを育てている写真です。 |

⑧細胞分裂と前葉体の観察 シダ植物は前葉体に造卵器、造精器をつくります。また、胞子生殖を行うので適度の温度と湿度の条件が整えば胞子は発芽をします。 |

⑨刺胞動物 イソギンチャクなどは毒のある刺胞を持ち、これを用いて餌となる生物を麻痺させて捕らえます。これは、淡水に見られるヒドラの写真です。 |

|

|

||

|

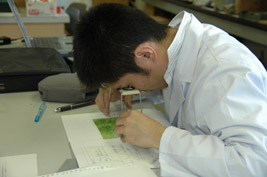

⑩植物の組織 植物の組織を観察するには切片を作る必要があります。これは、カミソリを用いて茎や葉の切片の作り方を学んでいる様子の写真です。 |

| ★化学分野(11月4〜7日) |

|

①基本操作・物質の構成 ②分子とイオン ③化学反応の量的関係 ④状態変化 |

|

|

|

| ①基本操作・物質の構成 ガスバーナーを分解して、ガスの通路を確認しました。燃焼筒なしでも火がついています。 |

②分子とイオン ガラスの中にはイオンが含まれるので、加熱して融かすと電気が通るようになり、その後火から離しても電気を通し続けました。 |

③化学反応の量的関係 酸化銅(Ⅱ)に水素を送り込みながら加熱し、還元して銅に変化させ、銅と酸素の原子の質量比を求めました。 |

| <この実験の詳細はこちら> | <この実験の詳細はこちら> |

|

|

|

| ③化学反応の量的関係 大気の圧力の大きさを実験するため、アルミ缶を大気圧で押しつぶす実験を行いました。 "カンカンばこん" |

④状態変化 銅管に少量の水を入れ、ロープを使って擦ると、発生した摩擦熱で液体の水が沸騰し、水蒸気に・・・ |

④状態変化 容器の中に風船を入れ、簡易減圧ポンプで容器内の空気を抜いていくと、風船がみるみる膨れていきました。 |

| ★物理分野(10月27〜30日) |

|

①物理の考え方 ②基礎技術研修Ⅰ,Ⅱ ③物体の運動 ④運動の法則 |

| ①物理の考え方 物理教育の現状と課題及び教育課程の変遷を紹介し、物理における実験・観察の意義、学校教育における物理の役割等について、話をしました。 |

②基礎技術研修Ⅰ,Ⅱ 電気工作の基本的な技術を習得することをめざして、クリップモーター、紙コップスピーカー&マイクの製作、はんだ付けの実習(モノラルコード、リード線の製作)、簡易電流計の製作を行いました。 |

③物体の運動・運動の法則 物体の運動に関する基本的な事項を学習し、記録タイマーを用いて、人の歩く速さの測定と、重力加速度の測定をおこないました。 |

| <人の歩く速さの測定> <重力加速度の測定> |

| ★地学分野( 10月20〜24日) |

|

|

⑤野外実習「六甲山」 ⑥化石・鉱物・岩石の観察 ⑦野外実習「泉南」 ⑧雲と降水 |

|

||

| ⑤野外実習「六甲山」 西宮市白水峡の花こう岩とれき層の不整合を観察しました。 |

⑥化石・鉱物・岩石の観察 様々な化石・鉱物・岩石を実際に手にとって観察しました。 |

⑦野外実習「泉南」 貝塚市立善兵衛ランドも見学しました。 |

| ★生物分野(

10月14日〜17日) |

|

③校庭の雑草 ④陸水生物と環境 ⑤微生物とその定量化 ⑥校庭の樹木 |

|

|

|

|

|

③校庭の雑草 教育センターの裏庭に生えている草本をサンプリングし、植物の同定を行っているところです。 |

③校庭の雑草 植物は外見だけでは種の同定ができません。実体双眼顕微鏡を用いて、花などの生殖器官の特徴を詳しく調べているとことです。 |

④陸水生物と環境 大和川に生物と水環境調査のために出向きました。レーザー距離計や赤外線温度計などで河川環境を調べ、この後に水生生物の採集をします。 |

|

|

|

|

|

④陸水生物と環境 採水してきた大和川の水質を調べました。これは、汚濁の指標の一つである亜硝酸態窒素の比色分析を行っているところです。 |

⑤微生物とその定量化 細菌数を顕微鏡で数えることはあまりしません。これは、皆さんが持ち寄った試料を平板培養法で培養してコロニーを形成させているところです。 |

⑥校庭の樹木 長居植物園には非常に多くの草本、木本があります。これは大きいですが、パンパスグラスと呼ばれる草本です。 |

| ★地学分野( 10月6〜9日) |

|

|

①地学オリエンテーション/気象観測 ②天体の位置と運動/天体望遠鏡の操作 ③大地の変化/流水の働き ④太陽の観測 |

| ④太陽の観測 太陽のプロミネンスを観察しました。 |

| ★生物分野(10月

1日〜3日) |

|

☆オリエンテーションと顕微鏡の取り扱い ①微生物とその培養 ②花粉・果実・種子 |

|

|

|

|

☆オリエンテーションと顕微鏡の取り扱い 8名のメンバーで半年間の理科研修を受講します。オリエンテーションの後は顕微鏡観察を行いました。 |

①微生物の培養 ボルボックスやミドリムシなどの微生物は室内にて、ウキクサ、オオカナダモなどの水生植物は野外に設置した水槽中で培養しています。 |

②花粉・果実・種子 花粉は植物の種類によっていろいろな「顔」を持っています。これは、教材生物としてよく用いられているヒマワリの花粉です。 |

◎平成20年度(後期)開講式

平成20年度(後期)は、8名の研修生が半年間の「理科」指導者養成長期研修の受講に来られました。

| ★後期開講式 平成20年10月1日(水) |

|

|

平成20年10月1日に小・中学校「理科」指導者養成長期研修の開講式が行われました。 右の写真は、開講式において、研修生を前に、大野次長が講話をしている様子を示したものです。 |

|

《前期:4月1日〜9月30日》

◎平成20年度(前期)閉講式

平成20年度(前期)は、11名の研修生が半年間の「理科」指導者養成長期研修を修了されました。

| ★前期閉講式 平成20年9月30日(火) |

|

|

平成20年9月30日に前期の小・中学校「理科」指導者養成長期研修の閉講式が行われました。 右の写真は、閉講式において、西川所長から研修生一人ひとりが修了証書を受け取っている時の写真です。 翌日からは学校に戻って研修で得た知識・技能を児童・生徒に還元すべく、心の準備をしています。 |

|

◎課題研究及び授業研究

平成20年度(前期)研修生が、半年間の研修の集大成として、課題研究発表会及び

授業研究発表会を行いました。

| ★課題研究発表会 平成20年9月5日(金) |

|

| ①"クズ"のふしぎ大発見 ②植物の洗浄効果 〜昔の人々の洗濯を再現する〜 ③アリジゴクの巣の作り方について ④水草による水質浄化 〜CODをつかって〜 ⑤ハザードマップから地域をみる ⑥植物の光合成 〜光とデンプンのでき方を中心に〜 ⑦起電戦士チャリダム 「こいつ、動くぞ!」自転車発電V作戦 ⑧大引海岸における海浜の粒度組成について 〜ビーチ・カスプと海浜の粒度組成〜 ⑨天然酵母の酵素パワー 〜ブドウ(デラウェア)酵母を使って〜 ⑩藻類の色素抽出に関する研究 〜溶媒と方法に関して〜 ⑪電場応答性イオン化ゲルについて 〜ゼラチンは電気の力で動くのか〜 |

|

| ★授業研究発表会 平成20年9月25日(木)

①岩石の成因と分類

|

|

◎研修内容

| ★生物分野(

7月7日〜10日) |

|

⑭花粉・果実・種子 ⑮生物による環境浄化 ⑯動物の環境への適応 ⑰遺伝子 |

|

|

|

|

|

⑭花粉・果実・種子 ユリをはじめとする身近な植物の花粉と花粉管の観察を行い、果実や種子形成について考察をしました。 花粉管の伸長実験について説明をしている様子です。 |

⑮生物による環境浄化(1) 下水処理場を例に、微生物による有機物の分解を学習しました。 これは、研修を受けられた先生が撮影した活性汚泥中の微生物の写真です。 |

⑮生物による環境浄化(2) 土壌微生物を用いた有機汚濁物質浄化のモデル実験です。デンプン溶液に活性汚泥を添加したものと添加していないものに、ヨウ素液を入れてヨウ素デンプン反応を観察しました。 |

|

|

|

|

|

⑯動物の環境への適応 タマキビガイ他の動物に塩類濃度や塩類組成の異なる溶液を与えて、その反応を観察しました。 |

⑰遺伝子 遺伝子とその発現について学習をしました。生物の発生過程で順序よく遺伝子が発現することに驚きました。 |

| ★化学分野(6月30日、7月1〜3日) |

|

⑪合成高分子 ⑫糖類(炭水化物) ⑬タンパク質 ⑭染色の化学 |

|

|

|

| 「⑪合成高分子」 カルボン酸とアミンから、 ナイロンを作り、 巻き取りました。 |

「⑪合成高分子」 ラテックスを固めて、指サックを作りました(左)。 その指サックに息を吹き込むと、 風船のように膨らみました(右)。 |

|

| <この実験の詳細はこちら> | <この実験の詳細はこちら> | |

|

|

|

| 「⑫糖類」 爆裂種というトウモロコシの種を使って、 ビーカーの中でポップコーンを作りました。 ポンポンポンポン、はじける様子がよくわかりました。 |

「⑫糖類」 オブラートの膜の上に、 小さいろ紙を少しなめて置くと、 そこだけ穴が開きました。 (デンプンの加水分解) |

|

| <この実験の詳細はこちら> | <この実験の詳細はこちら> | |

|

|

|

| 「⑫糖類」 デンプンを水でよく練ると、 力をかけるとグッと固まり、 ゆるめるとドロドロに。 これが噂のダイラタンシー! |

「⑬タンパク質」 おなじみ! 豆腐を作っています。 |

「⑭染色の化学」 タマネギやタデアイの葉で、 布をいろいろな色に染めました。 Tシャツを紅花で染めて、 できばえに思わずピース!! |

| <この実験の詳細はこちら> |

| ★地学分野( 6月25日) |

| ドリーム21(東大阪市立児童文化スポーツセンター)での研修 |

| ドリーム21の職員の方から、「ITC活用による、星の学習」の講義を受けました。 | 美しい天体画像をパワーポイントで表示しながらの講義は、とても分かり易いものでした。 | プラネタリウム投影室において、「プラネタリウムを使った指導」について講義を受けました。 |

|

|

|

| ★物理分野(6月23〜26日) |

|

⑩静電気/電流の働き ⑪電気回路の実習/物質の構造 ⑫電流と磁界/電磁誘導 ⑬デジタルコンテンツ活用授業 模擬授業・発表 |

| ⑪物質の構造 気体の二酸化炭素を、固体や液体に変化させました。 |

⑪電気回路の実習 「ここと、ここをつないで・・・」配線に頭を悩ませながら、いろいろな電気回路を作りました。 |

⑫電流と磁界/電磁誘導 ストローを針にして、磁石とエナメル線で電流計を作りました。 |

|

|

|

| <この実験の詳細はこちら> |

| ⑬デジタルコンテンツ活用授業 模擬授業・発表 理科ねっとわーくのデジタルコンテンツを利用した模擬授業を行いました。 |

||

|

|

|

| ★地学分野( 6月16〜20日) |

|

|

⑨雲と降水 ⑩天体の分類/銀河系と宇宙の大規模構造 ⑪野外実習「二上山」 ⑫星とスペクトル/恒星の進化 |

| ⑪屯鶴峯の火砕流堆積物についての講義を受けました。 | ⑪大和川河川事務所亀の背出張所を見学しました。(写真は排水トンネルの内部です。) | |

| ★化学分野(6月9〜11日) |

|

⑧溶解・溶液 ⑨金属と電池 ⑩有機化学の基礎 |

|

|

|

|

| 「⑧溶解・溶液」 ミョウバンなどの結晶を作りました。 写真は、4年かかってつくった 食塩の大型結晶です。 (一辺7.5cmの立方体、質量約1kg) |

「⑨金属と電池」 マグネシウムを高温 の水蒸気と反応させ、 発生した水素を 燃やしました。 |

「⑨金属と電池」 アルミニウムと酸化鉄 (Ⅲ)の混合粉末に点火し、 鉄を作りました。 (テルミット反応) |

「⑩有機化学の基礎」 牛脂(すき焼き用の脂身) から、セッケンを作りました。 |

| <この実験の詳細はこちら> |

<この実験の詳細はこちら> |

<この実験の詳細はこちら> |

<この実験の詳細はこちら> |

| ★生物分野(

6月12日) |

||

| ⑭動物の発生 | ||

| ⑭動物の発生教材として古くから用いられているアフリカツメガエルの卵に色々な操作を行いました。 | ⑭アフリカツメガエルの卵を先細のピンセットで丁寧に取り扱いながら動物極、植物極の特徴の違いなど細密な観察をしました。 | |

|

|

|

| ★生物分野(

6月3日〜5日) |

||

|

⑪水草の形態 ⑫細胞分裂・臨海実習事前研修 ⑬臨海実習 |

||

| ⑪「水草の形態」の研修において水生植物の細部を実体双眼顕微鏡を用いて観察しました。 | ⑫「細胞分裂・臨海実習事前研修」において、学校の設備等で簡便にできるネギの根端細胞のプレパラートの作成と翌日の臨海実習の観察のポイントなどを学びました。 |

⑬臨海実習 和歌山県加太「城ヶ崎海岸」にて海の生物観察を行いました。当日は雨天でしたが、ウミウシなど多くの生物が見られました。 |

|

|

|

|

| ★地学分野( 6月2日) |

|

堺市教育センターでの研修 |

| 堺市教育センター職員の方から、月の動きや満ち欠けについての講義を受けました。 | 天球上の月の動きについて理解するための教材を実習をしました。 | 天球儀を作るための材料一式をいただきました。(写真は完成したものです。) |

|

|

|

| ★物理分野(5月27〜29日) |

|

⑦波と音 ⑧光の進み方 ⑨偏光フィルムの製作と実験、エネルギー変換と熱機関 |

| ⑧「光の進み方」 屋上に設置した「ピンホールカメラ小屋」で、光の進み方を調べました。 |

⑧「光の進み方」 自分たちで作製したアクリル水槽を用いて、 光の屈折、全反射の仕組みを調べました。 |

| <この実験の詳細はこちら> |

| ★地学分野( 5月20〜26日) |

|

|

⑤野外実習「泉南」 ⑥流水の働き/火山と火成岩 ⑦野外実習「六甲山」 ⑧恒星とスペクトル/恒星の進化 |

|

| ⑤野外実習「泉南」では、新しい露頭でアズキ火山灰層を観察しました。 | ⑤造成地に現れた、アズキ火山灰層を含む大阪層群の露頭 (和泉市)。 |

|

|

| ★生物分野(

5月12〜15日) |

|||

|

⑥動物の多様性 ⑦陸水と生物 ⑧緑色植物の光合成 ⑨細胞と組織 |

|||

| ⑦「陸水と生物」の研修において大和川で陸水調査をしました。 | ⑦「陸水と生物」の研修において水質化学分析をしました。 | ⑧「緑色植物の光合成」の研修においてガス検知管を用いた呼吸と光合成の実験をしました。 | |

|

|

|

|

|

| ★化学分野(5月7〜9日) |

|

|

⑤状態変化 ⑥酸とアルカリ ⑦ガラス・プラスチック細工 |

|

|

|

| 「⑤状態変化」 ドライアイスを、塩化ビニル管 の中で液化させました。 |

「⑤状態変化」 液体窒素で草花や空気、酸素などを冷やしてみました。 |

「⑥酸とアルカリ」 pHによる、マロウブルーの 色の変化を観察しました。 |

| <この実験の詳細はこちら> |

<この実験の詳細はこちら> |

<この実験の詳細はこちら> |

|

|

|

| 「⑥酸とアルカリ」 コハク酸と水酸化ナトリウムの 中和で、水の生成を確認しました。 |

「⑦ガラス・プラスチック細工」 シランを発生させ、その反応の激しさを実感しました。 |

「⑦ガラス・プラスチック細工」 ガラス細工で、蛍光灯の管の 加工に挑戦しました。 |

| <この実験の詳細はこちら> |

<この実験の詳細はこちら> |

| ★物理分野(4月30日〜5月2日) |

|

|

④仕事とエネルギー ⑤基礎技術研修 ⑥運動量と剛体の力学 写真は「④仕事とエネルギー」で、穴の開いた"おたま" を使った表面張力の実験を行っている様子です。 |

|

| ★地学分野(4月21〜25日) |

|

|

①オリエンテーション、 |

|

| ★化学分野(4月14〜17日) |

|

|

①オリエンテーション、 器具・薬品の取扱い、元素の周期表 ②分子とイオン ③化学反応の量的関係 ④ものの燃え方 写真は「④ものの燃え方」で、シュウ酸鉄(Ⅱ)二水和物から鉄の微粉末をつくり、空気中で自然発火させている様子です。 |

| ★生物分野(4月7〜11日) |

|

|

①オリエンテーション、顕微鏡の使い方 ②微生物の培養と観察 ③粘菌・シダ ④校庭の雑草 ⑤細菌類の培養と教材化 写真は「⑤細菌類の培養と教材化」の研修で、研修生が持ち寄った水について、その水の中の細菌を培養している様子を示しました。 |

|

| ★物理分野(4月1〜4日) |

|

|

①オリエンテーション、物理の考え方 ②物体の運動・運動の法則 ③基礎技術研修1 デジタル教材「理科ねっとわーく」活用授業づくり 写真は「②物体の運動・運動の法則」でつくった、風(空気)による種の飛び方や鳥の滑空を学ぶための、発泡スチロールの薄片模型です。 |

|

◎平成20年度(前期)開講式

平成20年度(前期)は、11名の研修生が半年間の「理科」指導者養成長期研修の受講に来られました。

| ★前期開講式 平成20年4月1日(火) |

|

|

平成20年4月1日に小・中学校「理科」指導者養成長期研修の開講式が行われました。 右の写真は、開講式において、西川所長が研修生に講話をしている様子を示したものです。 |

|