(2)ヤシ亜綱

ヤシ目・タコノキ目・サトイモ目(サトイモ科とウキクサ科からなる)などからなる。ヤシ目の多くは単幹の樹木で、先端部に大型の葉をロゼット状に展開する。タコノキ目は木本性の樹木又はつる植物で、多数の太い気根を出す。個々の花はたいてい小型であるが、しばしば仏炎苞という、大型の総苞(そうほう)に包まれた顕著な花序をなす。サトイモ科は単子葉植物としては数少ない、網状(もうじょう)脈をもつ広葉(幅の広い葉)をつける。ショウブ属は細長い単子葉的な葉をもち、花の形態も完全花であるので、最も原始的な単子葉植物かもしれない。

ヤシ科 Arecaceae

トウジュロ

常緑の高木、低木又は藤本。幹は円柱状、中実で多くは分岐しない。葉は羽状複葉(鳥の羽のような切れ込みをもつ葉)又は掌状(しょうじょう、手のひらの形)に分裂し、葉柄は基部が鞘(さや)状となって幹をだく。花は単性又は両性、花被は6個あって2輪に配列。雄しべは3又は6個、心皮は通常3個、柱頭は通常3個で無柄。熱帯から亜熱帯に分布し、マレーシアとアマゾンに多く、アフリカには少ない。ナツメヤシは果実を食用にする。5000年以上の栽培の歴史がありメソポタミア起源といわれる。現在もアラブの人々の主食である。ココヤシはマレーシアからポリネシアが原産地で、未熟胚乳のココナッツミルクは飲料用に、ココナッツは固形化した胚乳で食用にする。ヤシの茎頂部は野菜として美味で人気がある。

サトイモ科 Araceae

コンニャク

多肉の多年草、葉身には網状脈があるものが多い。花は小さく両性又は単性、2〜3数からなる完全花か、又は退化して1雄しべ1雌しべとなる。肉穂花序につき、花序の下に仏炎苞(仏様の後の炎のような形の葉)がある。サトイモは親芋を利用せず、子芋、孫芋を食用とする際には「コイモ」と呼ばれる、葉柄も「ズイキ」として食用にされる。コンニャクはコンニャクイモの地下茎(イモ)から作る。沖縄のタイモ、熱帯のタロイモ、ヤムイモもサトイモ科の植物。根菜農耕文化を支える主要な植物である。

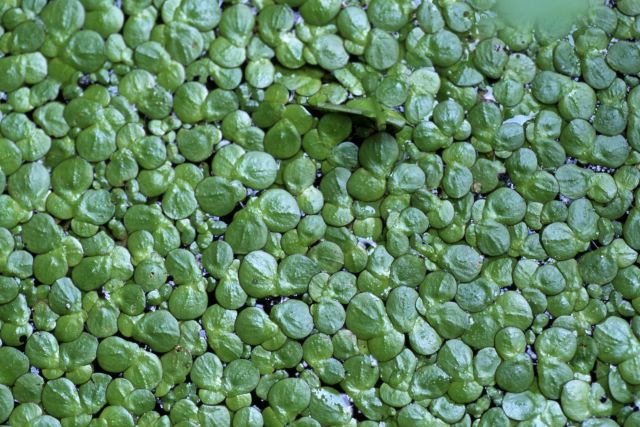

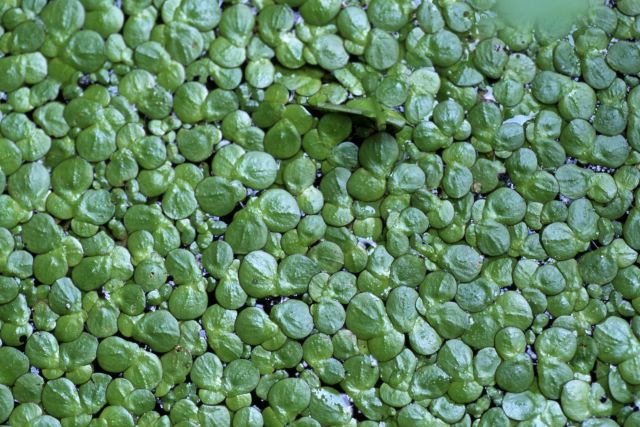

ウキクサ科 Lemnaceae

ウキクサ

植物体は小さく1年生で粒状又は盤状の葉状体となり緑色をして、水面に浮遊又は水中に生える。冬には休眠芽をつくって水底に沈む。花は単生で1〜数個が体の側方又は上面につく、雄花は1個の雄しべがあり、雌花は1個の雌しべだけからなる。鳥の足などについて運ばれる。ウキクサより小さな葉は、アオウキクサの葉である。