総合学科について

総合学科の特色

総合学科では、幅広い選択科目の中から生徒が自ら科目を選択し学ぶことで、個性を生かした主体的な学習を実践しています。また、将来の職業選択を視野に入れ、自らの進路実現を意識した学習も重視しています。

貝塚高校でおこなわれている授業

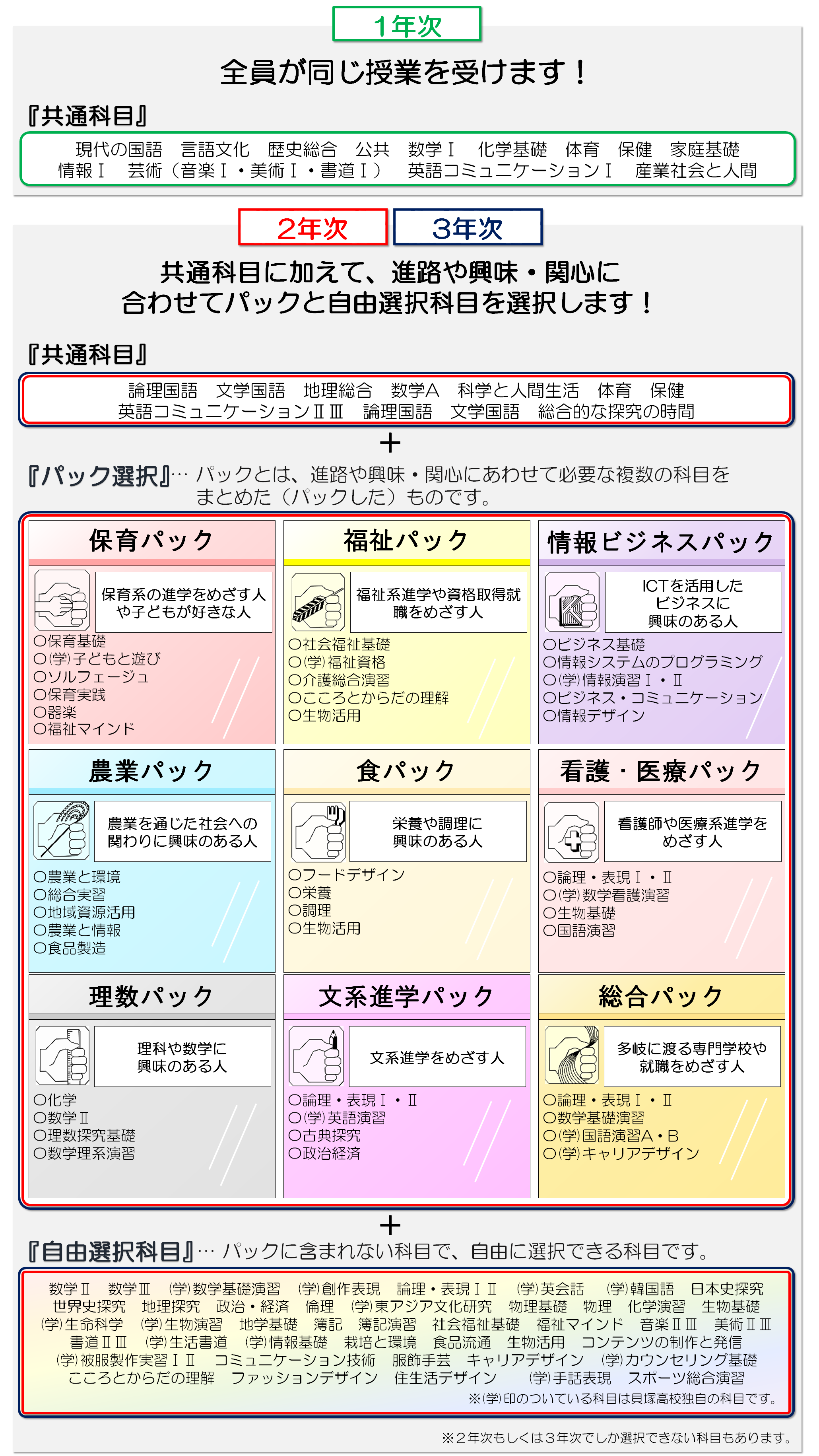

貝塚高校では、生徒一人ひとりの興味関心や進路選択に合わせた科目が選べるよう、9つの「パック」(科目をまとめたもの)を設定しています。幅広い分野から、それぞれに合った学びを自分で選択していきます。

また、「パック」で指定された科目の他に、自由に選択できる「自由選択科目」があります。「パック」に「自由選択科目」を加えることで、授業の組み合わせが大きく広がり、より自分に合った学びを進めることができます。

1年次は全員が同じ科目「共通科目」を受けます。2年次では「共通科目」+「パック6単位(6時間/週)」+「自由選択科目4単位(4時間/週)」、3年次では「共通科目」+「パック6単位(6時間/週)」+「自由選択科目12単位(12時間/週)」を学習します。

例1)大学進学を希望している場合

パックで『文系進学パック』を選択し、自由選択科目で受験めざす大学の受験科目(英語や国語)に合った科目を中心に選択。

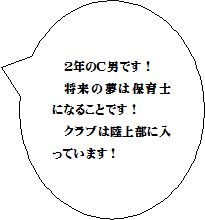

例2)保育士をめざしている場合

パックで『保育パック』を選択し、自由選択科目で保育系進学に必要な受験科目や、保育士として必要な知識や技術の基礎を学ぶことができる科目を中心に選択。

ある貝高生の時間割(2021年度までの時間割です)

進路希望に合わせた選択科目の一部がご覧頂けます。

![]() 私たちの受けている授業風景を、ご紹介します。画像をクリックして下さい。

私たちの受けている授業風景を、ご紹介します。画像をクリックして下さい。![]()

教育課程表(2023年度 入学生)

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 現代の国語 | 論理国語 | 論理国語 |

| 2 | |||

| 3 | 言語文化 | 文学国語 | 文学国語 |

| 4 | |||

| 5 | 歴史総合 | 地理総合 | 体育 |

| 6 | |||

| 7 | 公共 | 数学A | 英語 コミュニケーション III |

| 8 | |||

| 9 | 数学 I | ||

| 10 | 科学と人間生活 | 選択科目 18単位 |

|

| 11 | |||

| 12 | 化学基礎 | 体育 | |

| 13 | |||

| 14 | 体育 | 保健 | |

| 15 | 英語 コミュニケーション II |

||

| 16 | |||

| 17 | 保健 | ||

| 18 | 芸術 I | 選択科目 10単位 |

|

| 19 | |||

| 20 | 英語 コミュニケーション I |

||

| 21 | |||

| 22 | |||

| 23 | |||

| 24 | 家庭基礎 | ||

| 25 | |||

| 26 | 情報 I | ||

| 27 | |||

| 28 | 産業社会と人間 | 総合的な探究の時間 | 総合的な探究の時間 |

| 29 | |||

| 30 | HR | HR | HR |

2年次生で週10時間(10単位)、3年次生で週18時間(18単位)は、進路希望・興味関心に合わせて、生徒それぞれが選択します。

貝塚高校で取得できる検定・資格

貝塚高校では、検定・資格を取る高校生を応援しています。高校在学中に検定・資格をとることは、将来の進路実現につながる大きな一歩となります。大学・短大・専門学校での優遇措置のほか、就職の面接で有利に働くこともあります。

実用英語技能検定(英検)

大学等の入試や入学金・授業料減免で優遇されたり、面接において自己PRの好材料となります。授業・講習を通じて2級・準2級合格をめざします。

全国高等学校家庭科

食物調理技術検定(調理検定)

4級<基本的な切り方・計量等> 3級<指定された料理(ハンバーグなど)を規定時間内に調理する技術>を「フードデザイン」選択者が受験し、全員合格をめざします。

全国高等学校家庭科

被服製作技術検定(被服検定)

4級<基礎縫い>、3級<アウターパンツの製作>を「被服製作実習」選択者が全員受験し、全員合格をめざします。

全国高等学校家庭科

保育技術検定(保育検定)

4種目(音楽・造形・看護・言語)があり、保育技術の向上をめざし受験します。保育系への進学者は意欲的に取り組み、3級の取得を目標としています。

ICTプロフィシエンシー検定(P検)

4級・3級・準2級

「プロフィシエンシー」とは、知識や技能を現実の状況に応じて発揮する能力のことです。日常にある様々な問題や課題に対して、パソコンやICTをどのように使えば解決できるのかを学び、総合的なICT活用能力を身につけることを目標とします。

日商簿記検定

2級・3級(日商簿記)

簿記と名のつく検定のうち、もっとも有名な資格試験です。金融機関だけでなく、どの企業にも経理部門があるので重宝される資格です。進学時の加点や入学金の免除などの優遇措置があるところもあります。

介護職員初任者研修課程

介護職員初任者研修とは、「在宅・施設を問わず、介護に携わる者が業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにすることを目的として行われるもの」です。(厚生労働省より)

貝塚高校では、「福祉資格講座」を通して介護職員初任者研修課程修了をサポートしています。

※講座をとれるのは、現在の2年(20期生)までとなります。

今年度は4月から2月の間に現場で活躍されている方を外部講師としてお招きし、講義・演習等を行いました。無事130時間の講座を終えることができました。 おかげさまで、総合学科19期「福祉資格講座」選択生11名全員が修了評価テストに合格し、介護職員初任者研修課程修了証書を取得することができました。

介護職員初任者研修課程修了式

第19回介護職員初任者研修課程修了式が令和6年2月6日(火)におこなわれました。

外部講師としてお世話になりました「南海福祉看護専門学校」、「大阪川﨑リハビリテーション大学」、「ケアプランしえる」、「介護付有料老人ホームスカンセン泉佐野」、「特別養護老人ホーム貝塚誠心園」、「岸和田特別養護老人ホーム」やその他多くの皆様方、誠にありがとうございました。

人権教育

「人権」は、「いい人間関係」の基本

貝塚高校での三年間を実り多いものにするために大切なのが、「いい人間関係を築くこと」です。

貝塚高校を巣立っていった卒業生 -「貝高に来てよかった」「夢への一歩を踏み出せた」と語ってくれた生徒たち、難関を突破して希望の進路を実現した生徒たちは、みんな、「いい人間関係」を持っていたと言えます。

「自分らしく、落ち着いて一緒に過ごせる友達がいる」「付かず離れず、見守ってくれる人がいる」「同じ目標に向かってがんばれる仲間がいる」「信頼できる友がいる」「周りに支えられている、周りに必要とされていると感じられる」 ・・・ いい関係は、生徒の力を引き出し、伸ばします。

(「いじめ」や差別という悪い関係とは正反対のものです。)

このような関係の基本にあるのが、「自分も人も大切にすること」「お互いの人権を大切にすること」という、人権尊重の考え方です。

まず、「自分が大切な存在である」ことを自覚すること、そして「大切にする」とはどういうことなのか、考えを深めていきます。身近な人を大切に思うことから始まり、排除ではなく対話で問題を解決し関係を作ってゆく力を養うことをめざします。

「人権」は、「よりよい社会」への希望

身近な「違い」から、より大きな「違い」へ、世界を広げてゆくこと。それが次の段階です。

人間は、生まれる場所も家庭も体も自分で選ぶことは出来ません。それぞれが違った条件を持って生まれてきます。その生まれつきの違いによって、支配・被支配の関係が固定される社会では、皆が希望を持って生きていくことが出来ません。

「違い」を差別や格差の固定に直結させるのではなく、お互いの違いを認めあう豊かさにつなげること。「強い者が正しい」「自分がよければそれでいい」ではなく、少数者の声に心を開くこと。違いは違いとしてそれぞれの生き方が尊重されることが、全ての人にとって生きやすい社会作りにつながります。

そのために、「立ち止まって考える力」「知ろうとする意志」「確かな知識」「共感する心」「ともに生きていこうという姿勢」などを育みたい、豊かな人と人との繋がりの中で生きる力をつけたい、そう考えて取り組んでいます。

人権教育今年度の重点

1.自己肯定感を持ち、他の人々と共生できるためには、「安心できる環境」が必要です。貝塚高校、担任や年次、人推委をはじめとする校務分掌とより細かな情報交換行い、生徒の話をしっかり聴き、話し合うことで生徒たちとの信頼関係を築き、日常的な関わりを具体的な支援に結びつけていきます。

2.人権ホームルームや「総合的な学習の時間」等で、「他者の痛みを自分のこととして感じられる人権意識、感性」を育て、いじめや差別を許さない学校を作っていきます。

3.知的障がい自立支援コース生ら、知的障がいがある子どもたちとともに学び、ともに育つことで、インクルーシヴな学校をめざします。

4.地元に、生徒個々の人権、個性を大切にするという本校の理念が伝わるよう、本校の人権教育について発信し、地域での行事に積極的に参加します。また中高連携等、地域ネットワークの中で生徒を育てていくことをめざします。

5.部落問題を始めとする人権課題について、個々の教員がさらに深い理解と共感に基づいて指導できるよう、人権研修を充実させます。

6.進路保障は人権教育の総和です。進路指導部とともに、キャリア教育企画委員会を構成し、キャリア教育の充実をめざします。

7.ICT機器の発達による人権侵害事象が急増しています。見かけの「匿名性」に依拠した人権侵害はことさらに許すことはできません。生活指導部や外部組織(警察・法務局人権擁護部など)との連携を密に取りながら、人権侵害事象の予防と、メディアリテラシー教育の充実をめざします。また、生徒・保護者の啓発にも力を注ぎます。