進路講演会(1年生)

10月の「体験型進路学習Ⅰ」(職場訪問)で職業について理解を深めた後、「学問」に触れる初めての機会として進路講演会を実施しています。本年は11月10日(木)6限に、京都大学をはじめとする近畿圏の国公立大学の先生9名をお招きし、模擬講義をしていただきました。

高津に入学してまだ半年しか経っていない1年生ですが、自分の進路を考え、大学・学部や2年生での選択科目を決めていくうえで、また、2年生での「体験型進路学習Ⅱ」(研究室訪問)に向けて進路意識を高めていくうえでも、貴重な50分間となりました。

以下は講義一覧(講師氏名五十音順)です。また、生徒が書いた「聴講レポート」(特に印象に残ったフレーズと、それに対する意見や感想)の中から一部を紹介します。

高津に入学してまだ半年しか経っていない1年生ですが、自分の進路を考え、大学・学部や2年生での選択科目を決めていくうえで、また、2年生での「体験型進路学習Ⅱ」(研究室訪問)に向けて進路意識を高めていくうえでも、貴重な50分間となりました。

以下は講義一覧(講師氏名五十音順)です。また、生徒が書いた「聴講レポート」(特に印象に残ったフレーズと、それに対する意見や感想)の中から一部を紹介します。

「"博士"のお仕事と私の研究 ~針で原子を見て、識別して、動かす~」 大阪大学・基礎工学部 阿部 真之 教授

■「1原子・1分子を評価・制御しなければならない時代が来る!」 自分にとって全く想像できない世界で、1原子・1分子に注目することでその物体が変化するのかなと思うと、とてもワクワクするけど、気が遠くなるような感じだ。

■「1原子・1分子を評価・制御しなければならない時代が来る!」 自分にとって全く想像できない世界で、1原子・1分子に注目することでその物体が変化するのかなと思うと、とてもワクワクするけど、気が遠くなるような感じだ。■「世界では博士でないと相手にされない」 このフレーズには「博士でないとダメなのか…」よりも、もう社会は日本だけでなく、世界を相手にする社会に変化するという現実を見せられ、英語のコミュニケーション能力が必要になり、より勉強が大切に感じた。

「加速器を使った素粒子物理学実験」 大阪市立大学・理学部 岩崎 昌子 准教授

■「宇宙の組成は暗黒エネルギー約70%、暗黒物質が約25%、残りが通常の元素で約5%」 5%も物質が何か分かっているならば、人類として十分すぎると思った。存在していないものが発見でき、つくり出せることが驚きで、今まで自分の中に無かった新ジャンルのもので印象に残った。

■「宇宙の組成は暗黒エネルギー約70%、暗黒物質が約25%、残りが通常の元素で約5%」 5%も物質が何か分かっているならば、人類として十分すぎると思った。存在していないものが発見でき、つくり出せることが驚きで、今まで自分の中に無かった新ジャンルのもので印象に残った。■「2018年の秋に本格的に実験を開始していく」 自分が大学に入ることには既に実験は始まっていると思うので、ぜひBellⅡを用いた実験に参加したいと思った。

「小天体探査ローバの魅力」 大阪府立大学・工学域 金田 さやか 助教

■「はやぶさ」 イトカワに近づきすぎたときに自分で勝手に高度を上げたりできるようにする技術がすごかった。10cmの搭載ロボット「ミネルバ」は失敗に終わってしまったけど、本当だったらイトカワに置いて、ぐるぐる回って写真を撮って、はやぶさに送ることができる装置があんなに小さいことにすごいと思った。日本の技術力の高さに驚いたけど、世界的に見るともっともっと進んでいて、これから先の未来はどうなっていくのだろう。

■「はやぶさ」 イトカワに近づきすぎたときに自分で勝手に高度を上げたりできるようにする技術がすごかった。10cmの搭載ロボット「ミネルバ」は失敗に終わってしまったけど、本当だったらイトカワに置いて、ぐるぐる回って写真を撮って、はやぶさに送ることができる装置があんなに小さいことにすごいと思った。日本の技術力の高さに驚いたけど、世界的に見るともっともっと進んでいて、これから先の未来はどうなっていくのだろう。「社会的な弱者の責任と被害者の救済」 神戸大学・法学部 窪田 充見 教授

■「物事を見るとき、見る角度を変えると違う見え方になる」 原告側も被告側も人間なので、それぞれ事情があると思うので、どちらにも同情できるけれど、どちらも救うということはできない、ということは本当にそうだなと思った。

■「物事を見るとき、見る角度を変えると違う見え方になる」 原告側も被告側も人間なので、それぞれ事情があると思うので、どちらにも同情できるけれど、どちらも救うということはできない、ということは本当にそうだなと思った。■「“社会で受け止めるべき”といったフレーズが一番無責任だ」 これもすごい言葉だなと思った。“社会”というものは実体があるわけではないので説得力があるなと感じ、実際にマスコミなどでもこのフレーズを多用しているので、無責任だなと思った。

「遺伝子であるDNAを複製し維持するしくみの研究」 大阪大学・理学部 升方 久夫 教授

■「病気を治したいのではなく、この物質が何をしているかを知りたいから研究している」 この言葉を聞き、初めは病気の人を助けてあげようという情けはないのか、と教授の考えを残念に思った。だが、こういう科学者特有の、自分が興味のある研究だけを意欲的に進めるといった強い信念をもつ人が研究をするから、科学の発展は止まることなく、またその発展が結果的に病気の人を助けるといった人と科学の良い循環が生まれるのだなと思った。

■「病気を治したいのではなく、この物質が何をしているかを知りたいから研究している」 この言葉を聞き、初めは病気の人を助けてあげようという情けはないのか、と教授の考えを残念に思った。だが、こういう科学者特有の、自分が興味のある研究だけを意欲的に進めるといった強い信念をもつ人が研究をするから、科学の発展は止まることなく、またその発展が結果的に病気の人を助けるといった人と科学の良い循環が生まれるのだなと思った。「分子を作る仕事。有機合成化学」 京都大学・工学部 松原 誠二郎 教授

■「ゴジラは小さい」 大きなゴジラだけど、現代の世界の中にいると、とても小さくてかわいらしく見えるのがおもしろかった。今度ゴジラを見る時の見方が変わりそうだ。

■「ゴジラは小さい」 大きなゴジラだけど、現代の世界の中にいると、とても小さくてかわいらしく見えるのがおもしろかった。今度ゴジラを見る時の見方が変わりそうだ。■「O型はインフルエンザにかかりにくい」 最初O型の話を聞いて損することばかり?と思ったけれど、O型にしかない得する部分が多くて、少しO型がうらやましくなった。

■「数学はあらゆる場面で役に立つ。科学はとても身近にある」 身近にある世界が取り上げられていて、とても興味深かった。様々なものの見方や感じ方が変わって、毎日の世界が少し前よりも輝いて見えそうだ。

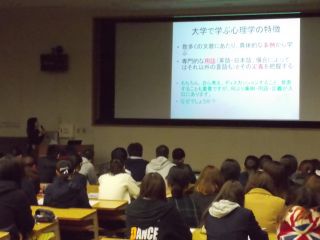

「"見る・覚える・考える"の仕組み:大学で学ぶ認知心理学入門」 神戸大学・国際人間科学部 松本 絵理子 教授

■「見えるもの(認知)≠見に入ったもの(物理情報)」 周波数の違うアインシュタインとマリリンモンローを合成した絵のように、こんなにも認識が変わってくるんだなと思った。

■「見えるもの(認知)≠見に入ったもの(物理情報)」 周波数の違うアインシュタインとマリリンモンローを合成した絵のように、こんなにも認識が変わってくるんだなと思った。■「ドラゴン錯視」 何度見ても顔の部分がへこんでいるように見えず、出っ張っているようにしか見えなかった。とても興味深かった。

■「巨人の肩の上に立つ」 昔の人が永い時間をかけて蓄積させてきた知識・知恵を多く学び、深みのある教養を身につけ、それをこれから新しいことを創造していくのに生かしていきたい。

「発展途上国の経済分析」 大阪市立大学・経済学部 森脇 祥太 教授

■「IMF」 国際ドルとしてあらゆる国の所得水準を比べて数値としてはっきりわかるのは、知識に疎い自分でもわかりやすかった。でも、大きな値だったとしても、今の日本は途上国の頃と同じ思考で動いていたり、小さな値でも成長していたりして、IMFを通していろんな国の状況を理解できるようになりたいと思った。

■「IMF」 国際ドルとしてあらゆる国の所得水準を比べて数値としてはっきりわかるのは、知識に疎い自分でもわかりやすかった。でも、大きな値だったとしても、今の日本は途上国の頃と同じ思考で動いていたり、小さな値でも成長していたりして、IMFを通していろんな国の状況を理解できるようになりたいと思った。■「今は儲かる農業をしているんです」 昔と違い、人間の手が入っている森や畑で、さらに都会の中で農業をしていることを知らなかったので、こんなに儲かるということや都会でも農業ができることに驚いた。

「日本語の文字体系の将来」 京都大学・文学部 吉田 和彦 教授

■「漢字廃止論」 これは漢字というものをなくさないと、人は進歩しないという考え方だ。私は今まで漢字について深く考えたことはなかった。漢字というものがあるから、それを使うといったことしかしていなかったので、漢字があるせいで日本の未来が危うくなっているという考え方を聞いたときに驚いた。私はこの意見には反対だ。確かに、漢字のせいでやりにくい部分もあるかもしれないが、漢字には良いところもたくさんあるはずだ。だから、漢字を廃止しなければならないと決めつけることはできないと思う。

■「漢字廃止論」 これは漢字というものをなくさないと、人は進歩しないという考え方だ。私は今まで漢字について深く考えたことはなかった。漢字というものがあるから、それを使うといったことしかしていなかったので、漢字があるせいで日本の未来が危うくなっているという考え方を聞いたときに驚いた。私はこの意見には反対だ。確かに、漢字のせいでやりにくい部分もあるかもしれないが、漢字には良いところもたくさんあるはずだ。だから、漢字を廃止しなければならないと決めつけることはできないと思う。