軽音楽部の演奏をみんなで鑑賞した後、食堂に移動してだんじりの鳴物を鑑賞してもらいました。鳴物を披露してくれたメンバーは、ショウキ、シンゴ、タカユキ、ナオヤ、シンヤの3年生の5人です。まずシンゴが英語でだんじりの説明をしました。

左からショウキ、シンゴ、タカユキ、ナオヤ、シンヤ

英語でだんじりの説明

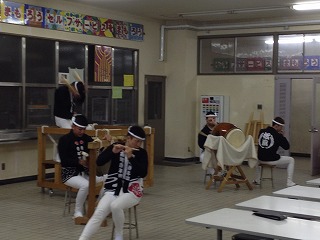

岸和田に代表されるだんじりは「勇壮」という印象だけを受けがちですが、この泉州地域にいるとその本質は「勇壮」だけでなく「優美」でもあることがわかってきます。今回の鳴物チームを指導した本校の峰近教頭先生によると、拍子にはいくつかの種類があり、小太鼓と鉦は曳行の状態に応じて拍子を切り替え、曳き手の心を一つにし足並みを揃えさせるそうです。大太鼓は小太鼓と鉦の拍子に合わせ力強いバチさばきで独特の旋律を奏で、二管の笛は掛け合いを行ったり、異なった旋律を同時に吹き鳴らしたりして人々の心を惹きつけるとのことです。今回本校の5人のメンバーは、岸和田だんじり会館から貸し出していただいた本物の大太鼓や笛を使い、台湾の学生を前に勇壮かつ優美な鳴物を披露しました。台湾の学生の一人は「力強いリズムと繊細なメロディーに心がうたれました」と話してくれました。勇壮さと優美さをよく理解している発言でした。

鳴物披露

鳴物チームを指導してくださった峯近教頭の後姿

ショウキ、シンゴ、タカユキ、ナオヤ、シンヤの5人が演じた鳴物は実に見事でした。台湾からのお客さんはみな息を飲んで見入っていました。5人が所属する青年団は全て違いますが、事前の30分の練習でピタリとテンポが合うようになっていました。何しろ5人とも岸和田だんじり祭りの現役の演じ手ですからね。本当によかったです。