7/23(水)、データサイエンス入門の講座(第5回)が行われました。

.

この日は、寝屋川高校ではなく、

大阪成蹊大学が会場でした🏫

.

.

以下、引率教員による報告と生徒の感想です!

.

まずは、「点群測定器」のお話と実演でした。

点群データとは、点の集まりによって構成されるデータのことです。無数の点が集まると画像として視認でき、3Dシミュレーションが可能になります。

例えば、看護学部の実習室を点群測定器でデータ化し、気流を可視化してよりよい環境づくりをするという使い方ができるという話がとても印象に残りました。

ものすごく高精度の機械で、先生が少し機械をかざしただけで、生徒たちの点群データができあがったことに驚きの声が上がっていました。生徒も点群測定器実物を触り、操作をさせていただきました。

.

次は「アイトラッカー」のお話と実演です。

アイトラッキングとは、人の目の動き(視線)を追跡・分析する技術のことです。装置は基本的に装着型と据え置き型の2種類がありますが、大学の研究ではメガネ型の装着型で目の動きを捉えていました。プロスポーツ選手の目線と初心者の目線の違いの比較や、運転時の視線の動きを解析し、研究されているそうです。

こちらも装置の実物を回して触らせていただいたり、実際に装着してアイトラッキングの体験をさせていただきました。

最後の質問では、関西人魂でしょうか、生徒が装置の金額を尋ねていましたが、「普通自動車が買えるくらいかな」という返答に大変驚いていました。そんな高価なものに触れさせていただいた貴重な時間でした。

.

その後は「チャットボット」のお話です。

チャットボットとは、自動でユーザーと会話するプログラムのことです。チャットボットは、企業のウェブサイトやSNS、アプリなどで、顧客からの問い合わせに自動で対応したり、情報を提供したりするために利用されています。

教室内にはうさぎ型・ねこ型のAIロボットが複数ありました。大学では、チャットボットを作るという授業をされているようで、一人一台割り当てられているようです。

例えば「大阪成蹊大学への行き方」という質問に対する返答に対して、大阪市内にいる人が質問しているならば「阪急の相川駅で降りて...」という返答が正しいし、相川駅で下車した人が質問しているならば「改札を出たら左に進んで西口を出て...」という返答が正しくなります。返答を考えるにも「どこに置くのか」を考慮する必要があるし、医療関係や保険・金融関係など、絶対に間違えられない場面での返答では、文章ではなくダイヤルから選ぶ方式をとる方がいいといったような具体的なところも教えていただきました。

.

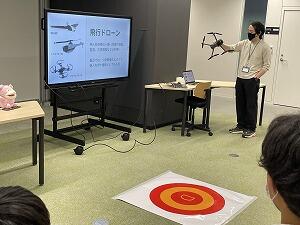

小休憩をはさみ、次は「ドローン」の実演です。

大型のドローンも持ってきていただきましたが室内なのでこちらは飛ばず、小型のマルチコプター型のドローンを飛ばしてくださいました。リモコンで操縦するのではなく、プログラミングで操縦をされていました。ただ飛んだり回転するだけではなく、撮影したり、対象物を追いかけたりする様子を実演してくださり、生徒は興味津々といった様子でした。

プログラミングを学べば、既存のものを既存の範囲で使用するだけでなくて、自分で使い方をアレンジできるんだということに気づかされました。

.

最後は「自動走行車」の実演でした。

自動走行車は機械が自分で地面に引かれた線を認識し、線の範囲から出ないように走る装置です。ゼロから機械学習を行う方法を実演する形で教えていただきました。生徒も装置を触らせていただき、20回ほど機械学習させてから線に沿って走るか実験させていただきましたが、結果は残念。なんとなく線に沿って走るもののうまく曲がることができませんでした。しかし、実験は失敗から学ぶもの。トライアンドエラーを繰り返して成功へとつながるものです。それを生徒も実感できたことと思います。

.

すべてのプログラムが終了し、アンケート。終了後は大学の先生に大きな拍手を送りました。

.

感想の一部抜粋です

「専門用語などをかみ砕いて説明してくれたので、講義全体がわかりやすかったです」

「プログラミングでラジコンを動かすのは中学校でやったことがあったけれど、写真を撮ってAIを学習させることでも同じようなことができると知りすごいなと思いました。」

「私は今まで、自動走行ロボットは0から自分で考えて動くのだと思っていたけれど、今回の学習で「機械学習」が必要だと学びました。機械が正確に動くためにはたくさんのシチュエーションでどう動くべきなのかを学習させる必要があり、その学習に使う問題集(計算ドリルのようなもの)は人が作らなければならないと知り面白いなと感じました。」

「ほとんどの技術にプログラミングが関わっているということ。ドローンを見せてくださった先生も、これからの時代はほとんどの人がデータに触れることになるとおっしゃっていた。また、最新技術が自分が思っていたより進んでいること、未知の世界がとても広いことがわかった。」

.

大阪成蹊大学のみなさま、半日ありがとうございました!

.

おまけ

解散後に廊下に生徒が数名残っていて、何かと思ったら「とてもいい匂いがします!学食に行っていいですか?」。大学の先生は快く「いいですよ、行きましょう!8階です」と案内してくださいました。