自立活動指導部の取り組み

1 自立活動指導の体制

本校では、小学部、中学部、高等部とは独立した専任部として、自立活動指導部が設けられている。

自立活動指導部では、「専任部による抽出指導」、「自立活動相談」及び「自立活動サポート相談」の3つの教育活動を行っている(表1)。

| 名称 | 内容 |

| 抽出指導 (自立活動の時間における指導) | 学級集団の中だけでは指導の効果が上がりにくい児童生徒について、抽出して「自立活動の時間における指導」を行う(週1~4h) |

| 自立活動相談 | 抽出対象以外の児童生徒についての相談活動(実態把握・指導方法等) |

| 自立活動サポート相談 | 各学部が行う「時間における指導」に入り込んで行う相談活動 |

2 専任部による抽出指導(自立活動の時間における指導)

- 指導体制…専任部(3名)が主担当となり、各学部の教員と連携して指導体制を組み、個別指導または小グループ指導の形態で取り組んでいる。

- 対象児の決定…対象児童生徒の抽出は、専任部と学部または学年単位で検討して決定し、学期毎に「個別の指導計画」を作成、計画に基づいて指導・評価を行っている。

- 自立活動指導の柱

*基本動作指導

*言語指導(発声・発語を中心に)

*AAC指導(補助・代替コミュニケーション指導)

*情緒・行動のコントロール指導

*基礎的認知コミュニケーション指導

3 自立活動相談

専任部が担当する「自立活動の時間における指導」の対象ではない児童生徒について、担任及び保護者からの要望に基づいた相談活動を行っている。

- 相談のねらい

日常生活及び学習場面での指導・支援をより効果的に進めていくために、児童・生徒の実態把握及び個に応じた指導プログラムの作成を、担任と専任部が連携して行う。 - 相談内容

*実態把握のための行動観察・諸検査

*学級で取り組むための指導プログラムや教材の作成、及び「自立活動の個別の指導計画」の作成等

*保護者や本人からの相談(カウンセリング的対応) - 形態

*小学部1年…週1時間を『学年自立活動相談』の時間として設定し、専任部が教室での行動観察を行う。必要に応じて、検査等の実態把握を個別で行う。

*小学部2~6/中学部/高等部…週あたり2時間程度を、『自立活動相談』の時間とし、担任からの要望に基づいて個別の相談を実施する。

*相談受付や専任部との時間調整は、自立活動部(校務)の係が窓口となって行う。

4 自立活動サポート相談

各学部が担当する「自立活動の時間における指導」の授業に入り込み、実態把握、目標設定、指導内容・方法等について連携して考えたり、抽出指導で取り組んでいる内容の連携や般化を図ったりする等、各学部へのサポートを行っている。

『基本動作指導』の概要

《自立活動の主な区分》…◎身体の動き 〇環境の把握 〇コミュニケーション1 対象

姿勢の歪みや偏りがみられ、日常生活動作にぎこちなさや不安定さがある児童生徒。

(例)背中を丸くした姿勢になっている、左右差があり側わん傾向がみられる、学習及び作業時の姿勢が悪い、段差でつまずくことが多い、歩き方や走り方がぎこちない等、姿勢や動作面に課題のある児童生徒。

2 指導の考え方

日常生活動作を円滑に行うための基礎(核)となる、坐位・膝立ち・立位姿勢での姿勢保持や調整力を高めていくこと、及びそのためのリラクセーションができることを中心に考えていく。指導を進める際には、動作課題を通した他者との関係性(やりとり関係)を築いていくことを重視しながら、児童生徒自身が、自分のからだの動きをコントロールできる範囲を拡げていくという視点を持つようにする。

3 アセスメント(実態把握の方法)

◇姿勢写真の撮影(坐位及び立位)

◇重心の左右差測定

◇足裏バランス測定

4 指導のねらい

◇基本的な身体の動きの学習を通して、動作の制御能力を高める。

◇正しい姿勢を身につける。(身体図式の形成)

◇心身のリラックスを図る。

◇動作課題を通して、他者とのやりとり関係を築く。

5 主な指導内容

(1)リラクセーション課題…援助に合わせて能動的に力を抜いていき、心身がリラックスできるようになることをめざす課題

|  |  |  |

| 躯幹ひねり | 上体そらし | 股・腰の弛め | 肩のリラクセーション |

(2)動きのコントロール課題…援助に合わせてからだを動かしていく中で、より安定した動きができるようになることをめざす課題

|

|

| 腕上げ動作コントロール | 坐位での支柱づくり |

|

|

|

| 膝立ちでの落とし腰 からの立ち上がり | 膝立ちでの左右重心移動 | 片膝立ちでの前後重心移動 |

|

|

|

| 立位での膝のまげ伸ばし | 立位での左右重心移動 | 立位での前後重心移動 |

『言語指導』の概要

《自立活動の主な区分》…◎コミュニケーション 〇心理的な安定1 対象

一定の理解言語を持ち、発話意欲も旺盛であるが、発声・発語が不明瞭な児童生徒。

(例)単音で発音が母音化する、連語では語頭音の省略や置換がみられる、発声準備動作かが学習できていない、音を聞いてフィードバックすることが不十分、言語概念に課題がある、心理的な緊張が 強く吃音がみられる等の原因により、発音が不明瞭で聞き取りにくい状態にある児童生徒。

2 指導の考え方

『発音の明瞭度を上げる』ということだけに焦点を当てるのではなく、その基礎となる能力の向上を図っていくことを大切にする。『言語能力全体を高めていくことを通して、発声・発語能力の向上を促す』という視点をもつ。

3 アセスメント(実態把握の方法)

◇ITPA言語学習能力診断検査(日本文化科学社)

◇ワトソン言語発達検査(佐野支援学校版)

◇構音検査(日本聴能言語士協会)

4 指導のねらい

◇発声準備動作(下顎、口唇、舌の動き等)を意図的にコントロールする力をつける。

◇聞く力を高め、正しく音声を聞き分ける。

◇発音の誤りに気づき、自己修正できるようにする。

◇リラックスした発声を身につける(吃音 軽減・改善)。

◇アクセント、リズム、音 強弱等、発話を調整できるようにする。

◇会話スキル 型を身につける(会話バリエーションの拡大)。

5 主な指導内容

(1)基本準備動作指導…心身をリラックスさせること、模倣能力や聴覚弁別能力を高めることにより、基本的な発声準備状態をつくる。

*リラクセーション…直姿勢づくり、口周辺のリラクセーション、肩の緊張-弛緩コントロール

*動作模倣…即時模倣、延滞模倣

*聞き分け…楽器の音当て、音を聞いて動作する、単音の聞き分け

(2)発声準備動作指導…呼吸動作のコントロールや口腔内動作を学習し、発声のための準備動作を身につける。

*呼吸動作…吹く(紙風船・シャボン玉・巻き笛等)、吸う(ハミングフルート等)

*腔内動作…口の開閉、舌の出し入れ、頬を膨らませる等

(3)発声・発語指導…母音や単語の発音を練習をすることにより、正しい発音を身につける。

*発声動作…音声模倣(音の長短・強弱をつけながら発声する)、母音・子音の発声

*発語学習…絵カードを見て発語する(音声+手打ち動作)、音声模倣(有意味・無意味語) 。

*2枚の絵カードを見て発語する(「~と~」)、発話調整(リズム、速さを意識した発語)。

*会話スキル学習…絵やビデオを見て二語文で話す(「~か~をする」「~を~する」等)。

*絵カードを話順に並べ替え、順序立てて話す。

6 教材・教具

『AAC(補助・代替コミュニケーション)指導』

《自立活動の主な区分》…◎コミュニケーション 〇心理的な安定 〇環境の把握1 対象

- 一定の理解言語を持っており、コミュニケーション意欲はあるが、具体的な表出手段を持っていない児童生徒。

(例)簡単なことばの指示に対応することができ、人と関わる意欲も持っているが、具体的なコミュニケーション手段が未獲得であるために、コミュニケーション意欲の低下が懸念される、また、他者への不適切な関わり(注意引き等問題となる行動)がみられる児童・生徒。 - 音声言語において、コミュニケーションが理解・表出面ともに難しい児童生徒(自閉症を中心に)。

(例)音声言語で指示を十分に理解できない、要求を直接行動で表現する、自分の意思や要求を表現する意欲が乏しい等の実態があり、具体的なコミュニケーション手段の獲得が理解・表出両面において必要な児童生徒。

2 指導の考え方

- 基礎的コミュニケーション(人とのやりとり)関係の形成を促しながら、具体的なコミュニケーション手段の獲得に向けた指導を進めていくことにより、表面的な技能の習得だけでなく、『人とのやりとりの楽しさを実感させていく』という視点を持つ。また、学級や家庭での役割を果たすことができることを目指して、実用的な生活スキルを獲得させていくことも視野に入れながら、指導を進めていくようにする。

- 指導を進めるにあたって 、発声(音声言語)・身振りサイン・絵カード等、個々の児童生徒が活用しやすいコミュニケーション手段を選定することから始める。そして、その手段を活用して、他者とやりとりがスムーズにできるようになることを目指していく。その際、日常生活におけるコミュニケーション状況(手段と機能)を把握した上で、指導を進めていくようにする。

3 アセスメント(実態把握の方法)

◇ワトソン言語発達検査

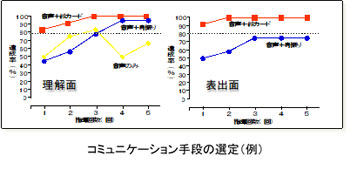

◇コミュニケーションモード選定検査…下記の方法により個々の児童生徒にとって理解・表出しやすいコミュニケーション手段を決める(図1)。

◇コミュニケーションサンプル(コミュニケーション手段と機能の評価)

◇好みの物の選定(玩具等、複数の具体物を提示して興味の程度を観察・選定)

図1 <コミュニケーションモード選定検査の方法>

◇理解…「?はどれ?」の質問に答える(具体物を選択する)。

◇理解…「?はどれ?」の質問に答える(具体物を選択する)。

◇表出…提示された具体物を見て「これは何?」の質問に答える(音声で答える)。

※「音声言語」「音声+絵カード」「音声+身振り」について、どの手段が最も早く正答率(80%以上)が高くなるか比較し、適切なコミュニケーション手段を決める。

◇図1のような結果が出た場合、理解面では、「音声+絵カード」を用いた手段が最も有効で、将来的には「音声+身振り」も併用でき、音声のみで理解することは難しいことが示されている。また、表出面では、「音声+絵カード」を用いた手段が最も有効であることが示されている。

◇図1のような結果が出た場合、理解面では、「音声+絵カード」を用いた手段が最も有効で、将来的には「音声+身振り」も併用でき、音声のみで理解することは難しいことが示されている。また、表出面では、「音声+絵カード」を用いた手段が最も有効であることが示されている。

4 指導のねらい

◇からだの動きや物を通したやりとり課題を通して、他者とのやりとり関係を築く。

◇日常的によく用いる身振りサインや絵カードを理解する。

◇身振りサインや絵・写真カードを手がかりに、指示に応じることができる。

◇要求を伝える手段として、身振りサインや絵・写真カードを活用できる。

◇意思を表出するために必要な身振りサインや絵カードを理解し、表出手段として使うことができる。

◇場面・状況に応じて、コミュニケーション手段(身振りサイン・絵カード等) の使い分けができる。

◇会話スキルの型を身につける(バリエーションの拡大)。

◇身振りサインや絵カードを利用したシステムを活用し、社会的スキル(買い物/コーヒーや紅茶を入れる/料理/自動販売機でジュースを購入する等)を身につける。

5 主な指導内容

- 基礎的コミュニケーション指導…他者からの働きかけを受け入れ、自分からも主体的に働きかけることができるようにすることで、他者とのやりとり関係を築いていく。

◇からだを通したやりとり課題

◇からだを通したやりとり課題

*手の押し合い・引き合い

*腕上げ動作コントロール

*動作模倣-

◇物を通したやりとり課題

◇物を通したやりとり課題

*ボールの受け渡し *ボール運び - ◇マッチング課題

*実物と実物 *実物と絵・写真カード

- 実用的コミュニケーション指導…他者からの指示や場の状況に応じて行動することや自分の意思を他者に伝えることができるようにする。また、場所や人を表すことばを含めた指示を理解する、自分の経験したことを他者に伝達する等、より高度なコミュニケーション手段を習得できるようにする。

- ◇指示理解課題

*絵・写真カードによるスケジュールを理解する。

*「~を取ってきて」「~と~を取ってきて」等の指示に応じる。

*「机の上の~を取ってきて」「~してから~をして」等の複雑な指示に応じる。 - ◇要求表出課題

*複数の選択肢の中から好みの物や遊びを選択して要求する。

*「もう1回したい/終わりにしたい」「はい/いいえ」等、二者択一の形で自分の意思を伝える。 - ◇指示伝達課題

*「〇〇さんに~をもらってきて」等の指示を理解し、離れたところにいる人に「~をください」と伝える。

→違う物を渡されたときには「違います」と伝え、再度「~をください」と伝える。 - ◇活動内容の報告課題

*「今日は何をしましたか?」「~をしてどんな気持ちでしたか?」「~を誰と一緒にしましたか?」等の質問に、絵・写真カードや身振りを用いて答える。

- ◇指示理解課題

- 家庭・地域生活スキル指導…絵や写真カード、文字を使ったスケジュールや手順書を活用することにより、生活に必要なスキルを身につけることができるようにする。

- ◇おやつ作り…フルーチェ等、簡単なおやつを手順書に従って作る。

- ◇買い物学習…プリペイドカードを使って、欲しい物や頼まれた物を1人で買う。

- ◇休日の予定を決める…カレンダーに行きたい場所や食べたい物の絵・写真カードを貼って予定を確認する。

- ◇飲み物の用意…コーヒーや紅茶を入れる/相手の要望に沿って飲み物を用意する。

- ◇他者との共同作業…割り箸を袋に入れ、決められた本数をラッピングする/手紙を折って封筒に入れる等の作業を分担して行う。

6 教材・教具

教材・教具ライブラリー「AAC指導」(1) 「AAC指導」(2)

『情緒・行動のコントロール指導』

《自立活動の主な区分》…◎心理的な安定 〇人間関係の形成 〇コミュニケーション1 対象

情緒面・行動で課題がみられ、集団活動へスムーズに参加することが難しい児童生徒。

(例)パニックがある、こだわり行動があり周りの動きに合わせにくい、自傷・他傷行為が頻繁にみられる、課題に集中して取り組むことが難しい等の状況があり、集団で生活や学習に参加していくための基礎的な力をつけることが必要と考えられる児童生徒。

2 指導の考え方

子どもの行動だけに焦点を当てるのではなく、その行動が生じる要因を探り、周囲の環境(人や物)を調整することも含めて、問題となる行動を捉えるようにする。その上で、一人ひとりの児童生徒が自己コントロール力の向上を図り、場面や状況に応じた行動ができるようになることをめざす。

3 アセスメント(実態把握の方法)

◇ワトソン言語発達検査

◇MAS(問題となる行動の機能分析評定尺度)

◇行動観察の記録(問題となる行動の事前・事後の状況を含めて分析する)

◇フロスティッグ視知覚発達検査(日本文化科学社)

◇WAVES(「見る力」を育てるビジョンアセスメント:学研)

4 指導のねらい

◇他者からの働きかけをスムーズに受け入れ、援助に合わせて行動することができる。

◇心身のリラックスを図り、自分のからだをコントロールする力を高める。

◇場面や状況やその変化を的確に理解し、場面に応じた行動をとることができる。

◇できないことや困ったことがあるとき、他者にヘルプを出すことができる。

5 主な指導内容

- からだの動きを通したやりとり指導…「からだ」を媒介としたやりとり活動を通して、教員との基礎的な関係性を築いたり、心身の十分なリラックスを図ったり、行動(気持ち)をコントロールしたりする力を高める。

◇躯幹ひねり…側臥位姿勢で、肩や背の力を抜きながら、からだをひねっていく。

◇腕上げ動作コントロール…仰臥位で、援助に合わせてゆっくりと腕を上げ下げする。

◇坐位での上体反らし…あぐら坐位で、援助に合わせて後方にからだを反らせていく。

◇膝立ちでの落とし腰からの立ち上がり…膝立ちで腰を落として止める、ゆっくり立ち上がる等の動作を行う。

◇立位での膝のまげ伸ばし…膝をまげて止める、ゆっくりと膝を伸ばす等の動作を行う。 - スケジュール管理指導…各自の実態に応じた手段(文字・絵・写真・実物等)を使いながら、見通しを持って活動に取り組むことができるようにする。

- ◇スケジュール表の理解

*スケジュール表に絵・写真カードを貼り、その日の予定を理解する。 - ◇スケジュール表の活用

*スケジュール表の絵・写真カードの順番に従って、活動場所へ移動したり、課題に取り組んだりする。 - ◇スケジュール変更への対応

*予定の変更について、スケジュール表の絵・写真カードを入れ替えることで理解を促し、急な予定変更への対応力をつける。

- ◇スケジュール表の理解

- 行動(からだの動き)のコントロール指導…場面や状況に合わせて、自分のからだの動きをコントロールする力をつけていくようにする。

- ◇積木運び…お盆に積木を載せて離れたところまで運び、ゆっくりと台の上に置く。

- ◇線の上を歩く…教員の笛の合図に合わせて、線の上を歩く(バランスをとる)。

- ◇線を結ぶ…点と点を直線で結ぶ(途中で動きを切り替えたり、終点で止めたりする)。

- コミュニケーションスキル指導…場面や状況に合わせて、ことばや絵カードを手がかりにして、自分の要求を伝えることができるようにする。

- ◇できないことがある場合のヘルプ表出

*課題を行っている途中で、わからないことがあるときに「教えてください」、一人でできないことがあるときに「手伝ってください」と伝える。また「先生」と呼びかけて、注意を喚起する。 - ◇必要なものが足りないときの要求表出

*課題に必要なものが足りないときに、「~をください」と伝える。 - ◇取り組みが終わったときの報告

*一人で行う課題が終わったときに、「できました」と伝える。

- ◇できないことがある場合のヘルプ表出

6 教材・教具

『基礎的認知・コミュニケーション指導』

《自立活動の主な区分》…◎コミュニケーション 〇人間関係の形成 〇環境の把握1 対象

人やものに対して主体的な働きかけが乏しい、または限定されている児童生徒。

(例)具体物によるコミュニケーションが中心で、援助がなくても主体的にできる行動が限られており、人や物に対して興味・関心の幅を拡げていくことが課題である児童生徒。

2 指導の考え方

人とのやりとりのバリエーションを拡げていくこと、やりとりの楽しさや充実感を得ることができることをめざしていく。その中で、周囲の環境(人や物)を的確に理解し、自分からも主体的に働きかけようとする意欲や態度を高めていくことを大切にしていく。

3 アセスメント(実態把握の方法)

◇ワトソン言語発達検査

◇コミュニケーションサンプル(コミュニケーション手段と機能の評価)

◇好みの物の選定(目の前に物を提示しどのように子どもが扱うかについて観察を行う)

4 指導のねらい

◇他者と遊びや課題を共有することの楽しさを実感する。

◇学習の構えをつくる(姿勢及び気持ちの両面から)。

◇他者に要求を伝えるための手段を獲得する。

◇援助がなくてもできる行動を増やし、活動への意欲と自信をつける。

5 主な指導内容

- 基礎的コミュニケーション指導…からだの動きや物を通したやりとり課題を通して、教員との基礎的な関係性を築いていく。

- ◇手遊び…簡単な動作を模倣したり、歌に合わせてからだを動かしたりする。

- ◇リラクセーション…援助に合わせて肩や背の力を抜いていく(援助の受容)

*躯幹ひねり *腕上げ動作コントロール *上体反らし等 - ◇姿勢づくり…坐位で腰を起こしたまっすぐな姿勢をとる。膝立ち・立位で腰を使ってバランスをとる。

- ◇ボールのやりとり…他者と向き合い、合図に合わせてボールをやりとりする。

- ◇指示理解…「~をとってきて」「~を置いてきて」等、簡単な指示に応じる。

- ◇実物と実物のマッチング

*3~4種類の実物の中から、提示された実物と同じ実物を選択する。