六稜の星のしるしを

往年の北中時代から連綿と歌い継がれる名曲作詞:土井晩翠

作曲:岡野貞一

【原典版】(ト長調)

|

【現行版】(ヘ長調)

|

1915(大正4)年11月に挙行された大正天皇即位の大典記念の一つとして校歌が選定されることになった。

まず仙台の第二高等学校教授、土井晩翠に作詞が依頼された。次に、東京芸術大学所蔵の「作曲委託関係書類」によれば、梶山校長が10月16日付で東京音楽学校(現東京芸術大学)に、出来上がった歌詞と作曲を依頼する書簡とを送付したところ、作曲科の岡野貞一助教授が担当することになった…という。

岡野は遅くとも10月26日までに作曲を終えたようである。完成した校歌が送られてきて、当時唱歌を担当していた森田浦之丈教諭の指導で生徒たちはこの新校歌を練習、11月10日の祝賀式典の会場で、5年生一同が高らかに歌ったのである。

|

混声四部合唱版 長谷川良夫(40期)編曲 |

演奏 演奏

楽譜(J) 楽譜(J)

|

野口藤三郎(53期)

北野の中学校・高等学校、全時代を通じて、すべての生徒に愛され、今も歌い継がれているこの曲はオール北野人の心のふるさとと言える名曲であろう。

作詞 土井晩翠氏

作曲 岡野貞一氏

いずれも明治・大正を代表する文壇、楽壇の大斗である。

しかし、母校に校歌が出来たのは比較的遅く、創立40周年を過ぎてからであった。六稜楽友会の初代名誉会長であった石津作次郎先輩(18期)は「私が卒業した頃(堂島中学時代)にはまだ校歌はなく、卒業式には『送別の歌』を唄って先輩を送った…」と語っておられた。事実この校歌が初めて歌われたのは大正2年11月の御大典(天皇即位礼)記念ということで、北野創立40周年を過ぎている。

私も昭和9年に北野に入学してこの校歌を習ったが、その時でも「紅顔の師弟 幾百 日に通う 北野中学」(一) 「育英の門を ひらきて 四十余年 花は薫りぬ」(二) と歌っていた。

現在、皆が歌っているこの曲は非常に「テムポ」が速い。当時音楽科の教諭だった故・森田浦之丈先生(明治44年〜昭和11年)は、とくに私を呼んで懇々と訓えて曰く、「君は音楽部員だから言っておくが、この曲の正しいテムポは Grave (荘重にゆっくりと)だよ。皆の歌っているのは Andantino だ。くれぐれも間違ってはいけない」と。

※記念CDの校歌第四番第2節の部分が、「天然と はたァ人間と 永久にィ ワレ の亀鑑」と歌われているのは戴けない。譜割から考えてみてもこれは森田浦之丈先生(オーヤン)の遺訓どおり「天然と はたァ人間と 永久に ワレェ の亀鑑」と歌うのが正しいと思う。

参考●『北野百二十年』p.94 (1993)、ほか

『創立120周年記念音楽会プログラム』p.23 (1993)

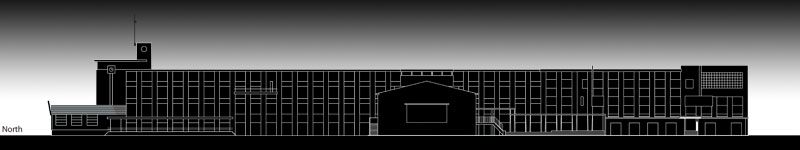

大阪府立北野高等学校

大阪府立北野高等学校