(トップページへ戻る)

(トップページへ戻る)

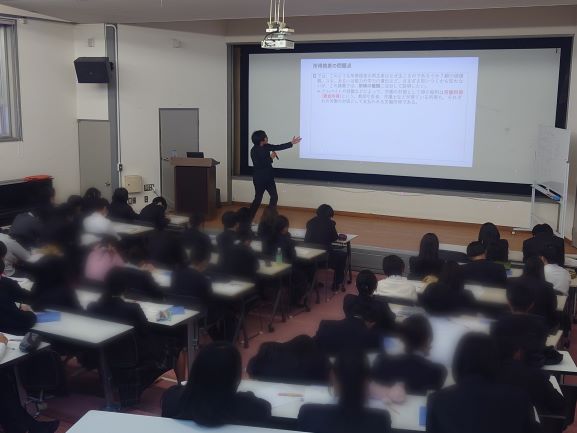

11月8日(金)、高大連携講座を実施しました。

今回は本校の進学クラス2年生を対象とし、文系・理系に分かれた講座となりました。文系には追手門学院大学経済学部の安藤順彦氏より「不平等は社会や経済にどのように影響するのか?」、そして理系には大阪電気通信大学の月間満氏より「理系学部での学びと就職」をテーマとして講義していただきました。

文系や理系については生徒のみなさんはまだなんとなくのイメージだと思いますが、講義の内容は文系では経済の分野、理系では工学や電機など、まさに大学での講義における導入部分をわかりやすくお話いただいたと思います。

これを機に、生徒のみなさんは深い学びにどうつなげていくか、本校としても今後のキャリア教育をどう進めていくか、より良く検討していきたいと思います。

6月27日(木)に第1回高大連携講座を実施しました。

講師に大和大学より、社会学部の教授でありジャーナリストとしての活動もされている佐々木正明氏にお越しいただき、「Withプーチン時代をどのように生きるか」という講義をしていただきました。

佐々木正明教授は、ジャーナリストとして実際の現場で取材もされています。その際、「その場所の匂い」「その場所を触ってみる」などを大切にされているとお話されていました。

本日の講義では、いまだロシアとの戦争状態が続くウクライナのキーウを訪問されたときや、キーウに住む人たちの様子について動画を交えて教えていただきました。

戦争状態にあっても普段と変わらない日常生活を送ることがキーウの市民にとっての抵抗の意思であること、しかし、鳴りやまない警報の音により子どもたちからは笑顔や言葉が消えてしまったこと、戦争によって負わされた心の傷は確実に暗い影を落としていることを改めて学ばせていただきました。

ときどきユーモラスもまじえた講義でしたが「戦争は認識の違いで起きる」という佐々木教授のお話は、胸に迫るものがあり、吹田高校生の心に響く迫力のある講義でした。感受性豊かな生徒たちはなにかをつかんだのではないかと思います。

佐々木正明教授、貴重な講義を拝聴させていただきありがとうございました。

1月26日(金)に高大連携講座(進学クラス2年対象)の今年度最終回を 関西大学総合情報学部 松下光範教授 をお招きして実施しました。

『AIは人間の仕事を奪った後に何をするのか』という非常に興味深い内容について講義をしていただきました。

「AIがいくら発達しても、人間にしかできないことがある」「今はまだ世の中に存在しない仕事が近い将来に出てくる」「目まぐるしく変化する現代社会において必要な力」等についてわかりやすくお話をしていただき、生徒たちは大きな刺激をもらいました。関西大学総合情報学部をめざす生徒も出てきそうです。松下教授、まことにありがとうございました。

11月15日(水)に 2年進学クラス生徒を対象にした『卒業生を呼ぶ会』を実施しました。この3月に卒業した71期生の2名の先輩が来校し、いろんな話をしてくれました。

京都橘大学 国際英語学部 国際英語学科 の 水原 涼 先輩は 「高校生の時にしかできない部活動や学校行事も全力で楽しむべき」というメッセージと高校の時から作っている知らない単語が出てきたらすぐにメモる『単語ノート』活用法等、 英語の勉強のやり方や来年度カナダに留学する準備で、毎日勉強が忙しいという話をしてくれました。

関西大学 システム理工学部 数学科 の 山本 怜央 先輩は 「大学生活が人生で一番楽しい」「数学の勉強を平日は4時間、休日は7時間以上していた」 「勉強は大変だけど、合格した時の嬉しさは格別なので勉強をする価値がある」 「数学の問題集を学校の授業の進度に関係なく先に1周終わらせ、わからないところは先生に質問をしに行き、わからない問題を1つずつなくしていった」 等の話をしてくれました。

2年生進学クラスの生徒たちは、2人の先輩からたくさんいい刺激をもらいました。ぜひ今後の勉強に生かしてほしいと思います。

水原 涼 先輩、山本 怜央 先輩 ありがとうございました!

大和大学 社会学部 佐々木正明教授 をお招きし、「戦争の時代を生きる」と題した講義をしていただきました。3月に戦争真只中のウクライナの首都キーウを訪問された時の動画を交えた貴重なお話の中で、生徒たちに様々な問いかけをしてくださいました。テレビ出演を多くされている佐々木教授ですが、テレビでは見たり聞いたりすることのできない現地の様子をお話ししてくださいました。

大阪商業大学 総合経営学部 松尾俊彦教授 をお招きし、文系生徒を対象に「アパレル企業に見る経営戦略の違いと課題」についての講義をしていただきました。身近にあるアパレル企業を取り上げ、それぞれの企業の戦略、課題についてわかりやすくお話していただきました。

大阪電気通信大学 総合情報学部 由良泰人教授 をお招きし、理系生徒を対象に「ゲームにおける表現の変化」についての講義をしていただきました。マリオブラザーズなどを題材にして、ゲームの歴史や変遷を興味深く説明していただきました。

2年生の進学クラス生徒全員と1,2年生の希望者が、3名の卒業生(大学1年生)から受験時の学習時間、学習方法や現在の大学生活等についての話を聞き有意義な時間をすごしました。

「受験勉強をしたほうがいい」という話ではなく、卒業生それぞれの学習方法、息抜きの方法を詳しく話してくれたので、生徒は「自分はどのように学習していったらいいのか」といった 疑問が解消されたのではないでしょうか。参加していた生徒は受験への前向きな気持ちが大きくなったようでした。

8月27日(木)、28日(金)、31日(月)で、2年進学クラス(70期生)でグローバル体験プログラムに参加しました。 グローバル体験とはECC国際外語専門学校で、留学生と話して海外の疑似体験をするというものです。 例えばインバウンド旅行者に対して、駅構内でサポートしたり、道案内したり、大阪の魅力を伝えるということを、英語を通して実践しました。 体験の初めは表情の硬かった生徒たちも、時間が経つにつれ生き生きとした表情となり、一生懸命英語で話していました。 伝わったときの嬉しそうな表情を見るとこちらも嬉しかったです。

このプログラムを通して、99%の生徒が「英語を勉強したいという意欲が高まった」と回答しています。 また、「英語の勉強不足を感じた」などの声もあり、「授業の受け止め方が変わった」ようです。 これから進路を決定していく季節になり、大いに勉強を頑張ることでしょう。

2年進学クラスの生徒たちが高大連携講座を受講しました。 これは昨年度からの取り組みで、学部を選択するための進路HRの一環です。 大学の教授をお呼びして、大学での学びや実際の学生像について話をしていただきました。 桃山学院教育大学の湯峯先生には教育学について、大阪経済大学の伊藤先生には経済学について、大阪電気通信大学の辻先生には建築学についてをそれぞれ話していただきました。

高校の先生とは違う話し方、話題の切り口に生徒らは驚いたようでした。 少人数で行った講座では講義形式ではなく生徒らの発言も織り交ぜながらの講義となり、実りのあるものになりました。

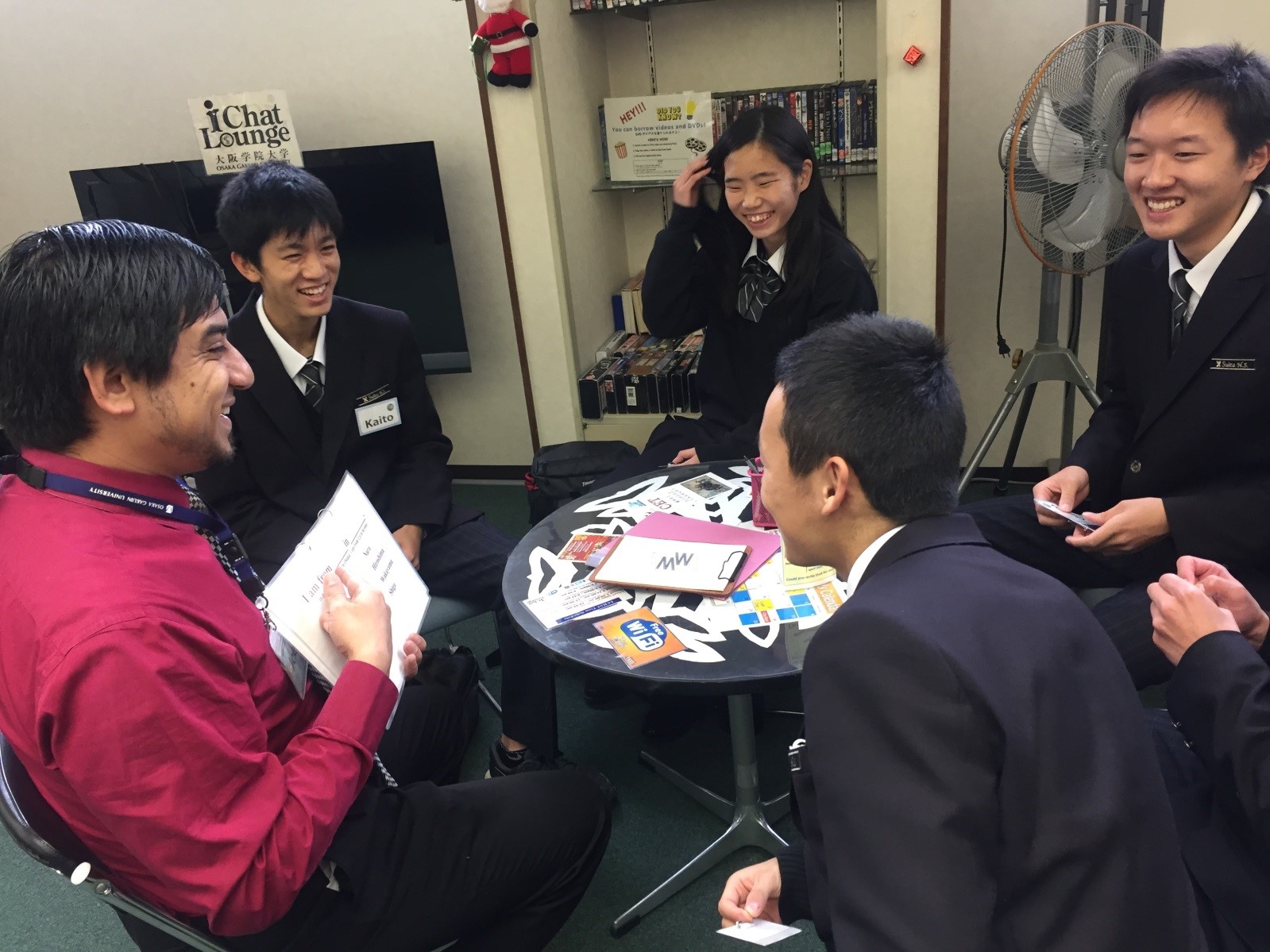

I-chat Loungeとは、温かな雰囲気の中で、世界共通言語である英語でのコミュニケーションスキルを強化し、世界の文化を通じて国際感覚を育むことができる施設です。

3名の外国人スタッフと一緒に英語でのコミュニケーション活動を行いました。

はじめに、生徒達は英語で自己紹介を行いました。なかなか英語で話すことも緊張しており、自信がない様子でしたが外国人スタッフからの温かいサポート、便利な表現を教えてもらい、自分の言葉で自己紹介をすることができました。

次に「Ball toss activity」を行いました。生徒達とスタッフ全員が円になりボールを投げながら、「what is your favorite anime?」等の英語で質問、英語で返答をする活動を行いました。

その中で「What is your favorite food?」という英語の質問に「my favorite food is 豚骨ラーメン」と返答し、皆で笑い合う場面もあり、少しずつ生徒達の中で英語を話すことへの自信がついてきている様子でした。

I-chat Loungeとは、温かな雰囲気の中で、世界共通言語である英語でのコミュニケーションスキルを強化し、世界の文化を通じて国際感覚を育むことができる施設です。

3名の外国人スタッフと一緒に英語でのコミュニケーション活動を行いました。

はじめに、生徒達は英語で自己紹介を行いました。なかなか英語で話すことも緊張しており、自信がない様子でしたが外国人スタッフからの温かいサポート、便利な表現を教えてもらい、自分の言葉で自己紹介をすることができました。

次に「Ball toss activity」を行いました。生徒達とスタッフ全員が円になりボールを投げながら、「what is your favorite anime?」等の英語で質問、英語で返答をする活動を行いました。

その中で「What is your favorite food?」という英語の質問に「my favorite food is 豚骨ラーメン」と返答し、皆で笑い合う場面もあり、少しずつ生徒達の中で英語を話すことへの自信がついてきている様子でした。

次に「What am I ?」 という活動を行いました。4人1組のグループを作り、一人が動物の絵が描かれたカードを引きます。しかし、そのカードを引いた生徒はその動物が何かはわかりません。グループ内の他の生徒達が外国人スタッフのサポートを受けながら、その動物がどのような動物かのヒントを英語で伝えます。カードを引いた生徒はそれを聞き、何の動物かを当てるというゲームでした。この活動では、スピード感を持った英語でのヒントを伝える必要があり、生徒達はワクワクしながら英語を表現していました。その中で生徒からは「これって英語で何て言う?」、「あぁ、そうやって言えば伝わるんか!」といった学びがありました。

次に「What am I ?」 という活動を行いました。4人1組のグループを作り、一人が動物の絵が描かれたカードを引きます。しかし、そのカードを引いた生徒はその動物が何かはわかりません。グループ内の他の生徒達が外国人スタッフのサポートを受けながら、その動物がどのような動物かのヒントを英語で伝えます。カードを引いた生徒はそれを聞き、何の動物かを当てるというゲームでした。この活動では、スピード感を持った英語でのヒントを伝える必要があり、生徒達はワクワクしながら英語を表現していました。その中で生徒からは「これって英語で何て言う?」、「あぁ、そうやって言えば伝わるんか!」といった学びがありました。

最後に「Scavenger hunt」という活動を行いました。これは指定されたアルファベットから始まる英単語をI-Chat Lounge内にある様々の物から探すという活動でした。例えば、「m」 から始まる英語の物を指定され、それを探し当てるといった活動で、生徒達からは「map」が正解や!といった様子で、非常に熱心に取り組んでいました。その中で生徒たちからは「この英語のスペルはこう書くんや!」といったように納得した様子で英語を理解していました。

今回の取り組みは、生徒達にとって非日常であり、日常の授業で学んだ知識を使ってみる経験ができました。

自信を持って英語を話せるようになる第一歩として、多くを学ぶことができました。

最後に「Scavenger hunt」という活動を行いました。これは指定されたアルファベットから始まる英単語をI-Chat Lounge内にある様々の物から探すという活動でした。例えば、「m」 から始まる英語の物を指定され、それを探し当てるといった活動で、生徒達からは「map」が正解や!といった様子で、非常に熱心に取り組んでいました。その中で生徒たちからは「この英語のスペルはこう書くんや!」といったように納得した様子で英語を理解していました。

今回の取り組みは、生徒達にとって非日常であり、日常の授業で学んだ知識を使ってみる経験ができました。

自信を持って英語を話せるようになる第一歩として、多くを学ぶことができました。

関大体験セミナーとは、関西大学で5週間に亘って計5回毎週土曜日に関西大学の教授による講義?実習を受講でき、大学の学びを体験できるセミナーです。 セミナーは文系(人間の社会活動についての学問領域)、理系(自然現象についての学問領域)と2つのクラスに分かれており、各回違った講義テーマとなっております。一覧は以下をご覧下さい。

1週目の文系クラス:「憲法改正」というテーマの講義では、生徒達は「憲法すなわち世の中のルールとは、なぜ必要か?」等の決まった正解のない質問を考えながらも、自分なりの答えを見つけだしていました。この講義を通して、吹田高校で日常受けている公民科の授業で学ぶ知識がどれほど大切かを再認識した様子でした。

2週目の理系クラス:「化学の力で病気を治す」という講義では、これからの医療が先進的な化学の力によって、どのように変化していくかを学びました。一見難しそうな講義内容ですが、高校生にとって身近な例を用いてわかりやすく説明をして頂きました。

3週目の理系クラス:「はじめての情報?通信」という講義テーマでは、私たちにとって身近なスマートフォンやパソコンを例に、最新の情報機器によって影響された人々の生活の変化を学びました。また近年、話題になっているAI(人工知能)のお話もして頂きました。その中でAI(人工知能)が人類を超える日が来るだろうという説明を受けとめ、驚いた様子でしたが現在AIがネットショッピングのインターネットサイトや、スマートフォンの中ですでに使用されているという事実を受け、納得した様子でした。

4週目の文系クラス:テロリストは敵か?犯罪者か?という講義テーマでは、ニュースでよく取り上げられた「イスラーム国(IS)」を例に挙げ、わかりやすくかつ興味深く学ぶことができました。 またテロリストとはどのような集団であり、宗教団体とどのように違うのかを勉強することができました。 4週目の講義を受講した後、関西大学で行われていた学祭に参加しました。様々な模擬店やイベントが開かれており、大学生気分を満喫できた1日でした。

最終週の理系クラス:計算機プログラミングを使ったゲーム作成の実習を受けました。この実習では実際に自分の手でパソコンに数値を打ち込み、ゲーム作成を体験しました。最初の頃は慣れない作業に四苦八苦していましたが、着実に理解しゲーム作成をすることができました。

今回、計5回の講義・実習を通して毎週、関西大学に通うことで大学生の生活と学びを体験することができました。このセミナーを通して、生徒達は自分自身の興味関心の材料になり、また「正解のない問題をどのように考え、自分の納得する答えをだすことができるか」といった学びの本質に触れることができました。