探究チャレンジⅡ 6月6日(金)

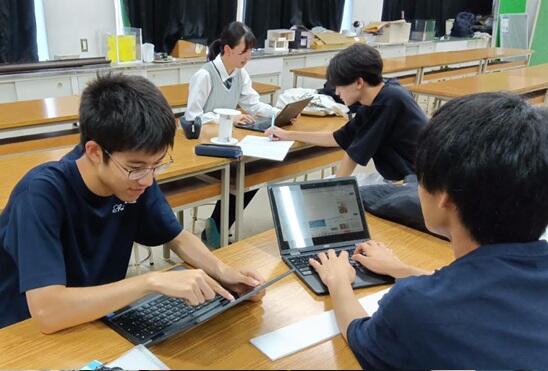

夏休みの活動に向けて準備を続けている79期生のみなさんです。今回は色んな教室で活発な「担当者とTALK」が見られました。生徒たちはとても一生懸命に自分たちが行った1回目の実験や調査について反省します。その結果2回目の計画を立てるときに、本来の目的とは違う方向に計画が向かっていくことが多々あります。担当者と話して本来の目的を思い出すことで、計画の方向修正をしていきます。自分たちの思いや考えを言葉にして伝えることは難しいけれど、「担当者とTALK」を通して言語化のスキルも磨いていってほしいです。

↓ 今回は生物講義室で活動するSS物理・SS生物・SS地学のチームの紹介です ↓

SS物理101班:サボニウス型風車

先輩の研究を引き継いでいますが、昨年までのサボニウス型風車の弱点を改良して設計をし直しています。先行研究にはなかった3基並べた時の発電量を調べる計画をたてています。3基の土台や配置の計画に頭を悩ませています。

SS生物102班:野鳥保護地域を調査

当初の計画から変更して、深北緑地での野鳥保護について研究することにしました。鳥と人が近くで自然と親しめる環境つくりができたらと思っています。前回のフィールドワークで野鳥の会の方たちと知り合うことができました。野鳥の会のみなさんと深北緑地と高校生がつながるような活動をしたいです。この日はフィールドワーク組とコンテスト応募準備組に分かれて活動しました。

SS生物103班:植物を用いた自然由来の農薬の作成に向けて

実験方法について熱い議論中!でした。他の植物から取り出した成分が、違う植物に影響を与えるかどうかを調べるための実験で「寒天」を利用してます。前回の実験では寒天の上に乗せた葉っぱが浮き上がったので、どうすべきかをじっくり議論中です。

SS生物104班:プラナリアの活動周期

プラナリアの環境を変えてしばらく飼育したのち、それに順応したプラナリアの個体を二つに分けると、脳がある方とない方でその後の活動に変化が出るのかを調べています。なめたけ、にんじん、まぐろ、カンピロ、プラナリ子と5匹には名前をつけて飼育をがんばっています。

SS地学105班:様々な鉱物の生成に関する条件調査

低い温度でも溶けるはんだを作りたいです。普通は230~270度ですが、ビスマスを使うと180度くらいで可能です。従来のはんだの鉛は人体に悪影響ですが、ビスマスは毒性が低いのでその影響を減らすことができます。

GL部 新井 直子