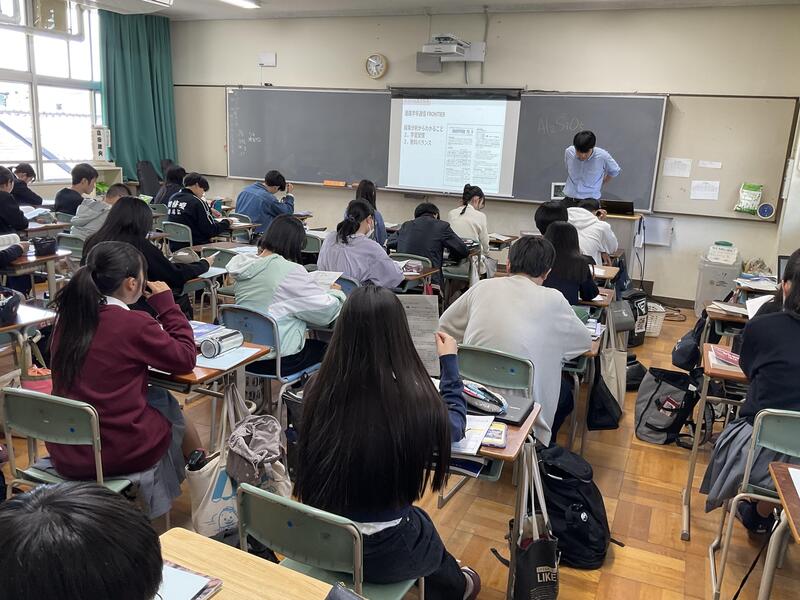

5月9日(木)に第2学年の進路HRが行われました。

5月2日(木)に行われた集会では学年の教員から「自分の環境を整えること」「小さなことから始めること」といったメッセージが伝えられましたが、

今回の進路HRのテーマは「2年生のスタート地点と今後の見通しが『わかる』こと」です。

2年生のスタート地点として、まずは4月に実施したスタディーサポートの結果を踏まえて、現時点での自分の位置を知ることから始めました。

・各教科(国数英)における得意分野と苦手分野はどこなのか

・取るべき問題はどの問題だったのか

・教科バランスはどうなのか(まずは苦手を少しでもなくすこと)

といった内容を返却された個票から自己分析し、今後の目標と計画の立案を行いました。

スタディーサポートを通して見えてきた78期の課題としては、家庭での学習時間がうまく確保できていない点が挙げられます。

部活に、行事に、課題研究に...非常に多忙な畷高生であるからこそ、日々自分の行動を見直し、「したいこと」を全力で行いつつ、今後の進路実現に向けては学習時間を確保していく必要があります。

75期の先輩が、いつも口にしていた言葉で非常に印象深いものがあります。

それは「24時間をデザインする」というものです。

勉強する、部活動する、遊ぶ、休む、といった事柄を自分の中で意識的に組み立てていくといったニュアンスでよくこの言葉を口にしていました。

計画を立てるときに、得てして畷高生は非常にストイックな計画を立てなければならないと考えがちです。

ただ、計画立案は、物事の全体量をしっかりと把握するために行うものでもあります。

可視化した全体量に対して、自分の生活やキャパシティを考慮した上で「必要なこと」を配分していくことが大切です。

HRでは「なわて帳」も活用しながら、今後の勉強計画を立案してもらいました。

そして、勉強量の確保と同時に意識しておいてほしいことが、日々の授業の活用です。

4月の保護者対象講演会で講師の方が仰っていたように、毎日の授業に対して集中して取り組むことができれば毎日5時間以上も質の高い学びを行ったことになります。

授業の活用ということに関連して、本日配布された「進路の手引き」から先輩の言葉をいくつか紹介させていただきます。

・二年生のとき 国、英の予習を続けていたのは国語力、英語力の強化につながっていたと思う。

・二年生のころは、部活動の部長をしながら文化祭の劇、三芸ダンス、体育祭の応援団ダンスリーダーにオーストラリア研修と勉強以外の面でも積極的に活動しました。同時に勉強面では授業と定期テストに力を入れ、メリハリをつけました。私は一、二年生の間に自分のしたいことを悔いなくやり切ったおかげで、三年生になってすぐに受験モードに切り替えられたので良かったです。

・1・2年生の頃は学校の授業や定期テストの勉強に力を注ぎ、部活後やテスト期間に理科棟に残って分からない数学の問題の質問をしていました。1年生の時は数学が苦手でしたが、3年生になると苦手ではなくなっていました。

・1年生の頃はほとんど勉強をしておらず、定期考査ではかろうじて欠点を回避するほどでした。2年生になってからは周囲の影響もあって、予習復習に十分に時間を割くようになり成績も上がっていきました。1年次に培われるはずの基礎が固まっていなかったため受験勉強時は苦労することもありましたが、2年次に勉強方法・勉強習慣を確立できていたことは良かったです。

以上のように先輩も日々の授業を十分に活用して現役合格を果たしています。そして、2年生から取り組みを始めたことで成長につながった先輩もいます。

合格体験記を読んでいると、とても特別な人たちのように感じるかもしれませんが、そんなことはありません。

ただ、ほんの少し気持ちを入れ替えるのが上手であったり、目の前のことに対してしっかりと向き合うことができたりした人たちではあります。

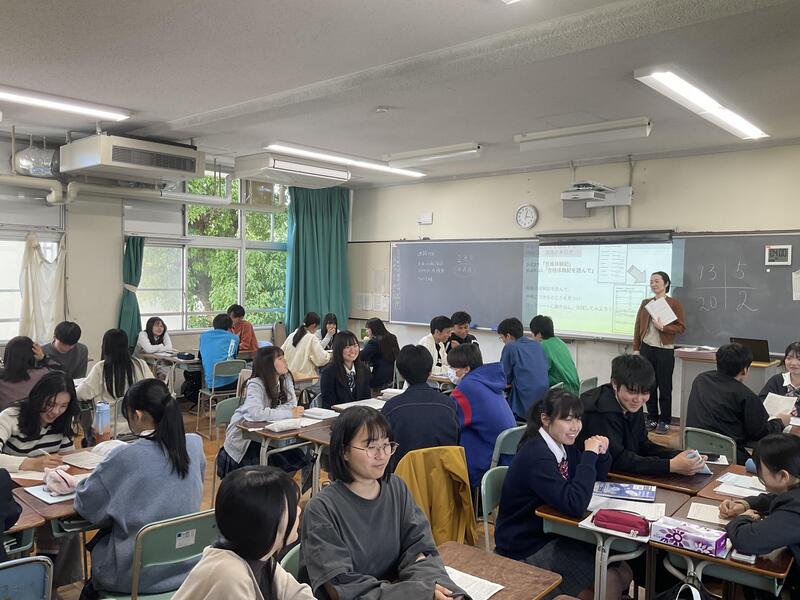

2年生1学期のキーワード「やってきたことが『解る』」にもとづいて、1年次にやってよかったこと、やらなくて後悔したことの言語化とグループでの共有も行いました。

今回振り返ったことを、今日から意識できるかがとても重要です。三日坊主でもいいので、まずは一歩を踏み出してみましょう。

78期生の皆さんには、学校生活の中心的存在として様々な活動に取り組みつつ、1年後の受験、その後の自分の人生を見通しながら、日々の学びに向き合ってほしいと思います。