8月9・10日に東京で「未来の学びフェス」が開催されました。この企画は、京都大学溝上教授(当時)と立教大学中原教授が中心になり、河合塾と共に「高校・大学・社会のトランジション」を考えるという切り口で、多くの大学の研究者や学校現場の実践者が一同に会するという一大イベントでした。参加者800人という数です。あいにく、前夜からの台風の影響で、2日間の開催が1日に短縮されてしまいましたが、それでも現在進められている高大接続改革で求められる「学力の3要素」に関係する最大かつ最高の「知と実践の集まり」であったと思います。この内容については、校長通信21号でお伝えしました。

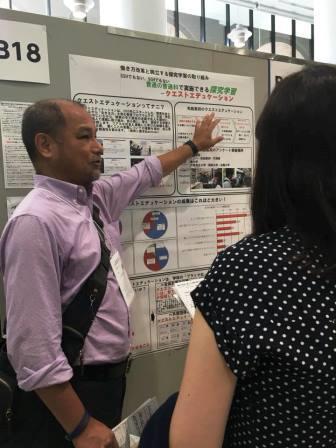

私は、ポスターセッションの部に応募し、昨年度から取り組んでいるクエストエデュケーションについて「教員の働き方改革」という切り口で参加しました。来年から「総合的学習の時間」は、「総合的な探究の時間」に変わり、「探究的学習」が求められます。しかしながら、学校現場で「探究的学習」の開発を行うと、とてつもなく労力が掛かるという切り口です。なぜなら、探究的学習には、「教科書がない」からです。すべて一から創りあげなければなりません。そこで、外部のプログラムを導入することで先生方の負担を減らし、先生方には「外部のプログラムを布施高校に合わせて実践するにはどのような工夫が必要か?」という点を中心に考えてもらったのです。中々、盛況でしたよ。多くの方に関心を寄せてもらいました。

今回のフェスでかなり勉強になったのは、実際にOECDの教育部門で活動されている田熊美保(OECDシニアアナリスト)と文科省からOECDに出向している白井俊氏(文科省初等中等教育局教育課程課 教育課程企画室室長)の基調講演でした。日本の高大接続改革の動きが、世界レベルの改革の動きと連動しているということ、哀しいかな日本のレベルは先頭を走っているというわけではないことがよく理解できました。大阪にいると、全国の動きがよく分からないことが多分にありますが、このように大阪の「ソト」に目を向けると、日本の動きや世界の動きがよく見えます。大変貴重な学びでしたし、現在布施高校で取り組んでいる教育実践が、大きな流れに沿ったものであることを確信できる機会でした。