4月もあっという間に最後の日曜日を迎えました。今日も春風そよぐ晴天に恵まれました。ソストテニス部女子が春季大会(インターハイ予選)に出場したり、29日の公式戦へ向けて練習に精を出したり、それぞれに頑張っていることでしょう。

ところで、先週火曜日4月22日は本校の創立記念日でした。明治39年(1906年)4月22日に第1回入学式が行われ3学級150名の生徒が入学し、翌23日から授業が始まったそうです。それから今年で119年になります。来年度はいよいよ2度めの還暦、創立120周年を迎えます。

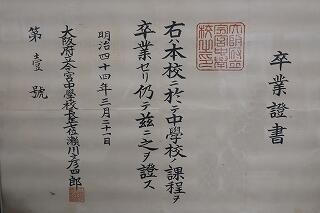

昨年度も紹介しましたが、校長室には、明治44年3月21日付の本校が発行した第1号の卒業証書があります。およそ30年前に家族の方が寄贈してくださりました。すでに故人になられており、ご家族の方にブログ掲載の承諾を得ておりませんので名前を消していますが、首席で卒業した生徒に第1号の卒業証書が送られたそうです。このような第1号の卒業証書が校長室にある学校もそれほど多くないのではと思います。ご家族様に改めてお礼申しあげます。有難うございました。

さて、4月もいよいよ終わり、築山のチューリップは葉だけになって球根を太らせる時期に入っていますが、調理教室前の校庭にたくさん並べられた鉢植えのチューリップは今もきれいに咲いているものもあります。どうやらチューリップには早咲きや遅咲きの品種もあって、チューリップにとても詳しい先生が育ててくださっています。見ると、一鉢一鉢みんな違う名前がついています。

彩とりどりだけでなく、花弁の形や重なりかたがいろいろあって、どれも違うのが面白いです。

調べてみると、チューリップは、トルコを中心に生息するユリ科の球根植物で、種から育てると花を咲かせるほどに球根が大きくなるまで5年もかかるそうです。丸々太った球根は毎年花を咲かせ、ヨーロッパの人々に随分昔から愛されてきたそうです。

とりわけオランダで品種改良が盛んに行われたことがきっかけで、なんと6,500種以上の品種があるそうです。

まず、咲く時期から「早咲き」「普通咲き」「遅咲き」と、多くは早めに咲く「原種」に分けられるとのこと。

そして、花弁の形や重なり方では、「一重咲き」「八重咲き」「ユリ咲き」「フリンジ咲き(花弁の先がフリルみたい)」「パーロット咲き(花弁のふちが切り込んで反り返る)」「ビリデフローラ咲き(花弁の中央に緑色が入る)」など、ちょっと調べるだけでいっぱいです(^^)/

日本ではやはり富山県で栽培が盛んにおこなわれていますが、先生に聞けば、売っている品種の数が少なくなったそうです。

先日、前任校で一緒に花壇の世話をしていた先生から、「今年も(勝手に)チューリップが並んで咲いていますよ。」と写真を送ってくれました。咲き終わった球根を掘り起こさず、そのままにしていても球根にとって居心地が良ければ毎年花を咲かせるのですね。

チューリップが6,500種以上もあること、うまくいけば、放っていても定番の品種でさえ毎年花が咲くこと、どちらもこの歳になるまで知りませんでした。前者は調べれば簡単に分かること、後者は実際に植えて数年間様子をみて分かること、どちらも大切だと思いました。

先生、いろいろな花を紹介してくださり有難うございました。多くの生徒が楽しんでくれていることと思います。