今日は3時間めから7時間めまで5時間授業を見学しました。今週は、先生方が相互に授業を見学して意見交換し、それぞれの授業改善に役立てる「授業見学週間」としています。今日も多くの先生方が互いの授業を見学されていました。

3時間め、3年対象の学校設定科目「もうひとつの現代社会」を見学しました。担当はこの科目をつくられた西口先生で今エンドは9名の生徒が履修しています。

はじめに、先週の釜ヶ崎フィールドワークの振り返りをしました。①フィールドワークを通じて感じたことや考えたこと、②案内してくださったNPO法人釜ヶ崎支援機構の笠井さんの話で印象に残っていること、③今後取り組みたい(発信したい・参加したい)ことについて、一人ひとり発表しました。

「学校ではイメージできない地道で細やかな支援が見えた」「ひと言に支援と言っても様々で、どのような支援が望まれるか一人ひとりと向き合って考えていく必要があることが理解できた」「夜まわりにも参加したい」など、フィールドワークの成果を十分に感じ取れました。

次に、今週末に行われるオープンスクールでの体験授業の準備をしました。この講座は「発信する」ことが大きな目標の1つになっているので、中学生やその保護者を招いて行う体験授業は、打って付けの機会です。

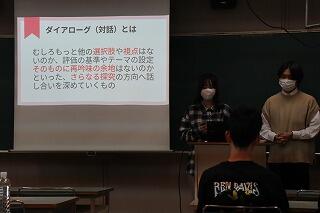

体験授業は、文化祭の取組みやフィールドワークなど授業の紹介を行った後、2つのテーマで10分ずつダイアローグ(対話)を行う予定です。

今日は、見学に来られた先生方を交えて、ダイアローグの練習をしました。当日はファシリテーターも生徒がすることになっています。テーマは、例えば「白票」の賛否について、といったものです。ダイアローグは、ディベートや討論などの相手を論破しようとする力が働かないので、自分の思うことや考えることを素直に表現しやすくていいなと思いました。

体験授業がどんなふうになるか楽しみですね。「もう現」にしかできない学びがここにあると確信しました。有難うございました。