昨日13日(水)5時間めに1年「数学Ⅰ」の授業を見学しました。担当は上野先生、授業見学週間のため多くの先生方が見学に来られていました。

単元は「第4章 図形と計量 第2節 三角比への応用」です。中学校の数学では、三角形の辺や角、面積を簡単に求めることが難しくても、高校では、正弦定理や余弦定理を使って簡単に求めることを学びます。本時は、まず余弦定理を覚えることから始めました。

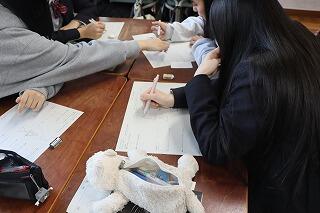

先生は上記のように問題を解きながら、余弦定理の有効性について話されました。そして、余弦定理に慣れるために、班になって教え合いながら問題演習に取り組みました。

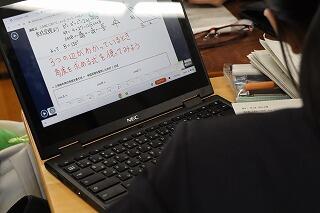

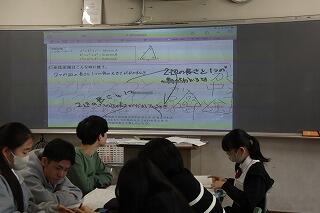

時間の終わりに、先生が「余弦定理はどんな時に使うか」と発問され、生徒たちがロイロノートを使ってどんどん書き込んでいきました。画面共有しているので、書き込んでいく様子がプロジェクターからも投影されています。

余弦定理の式をよく見ると、三角形の合同条件(二辺とその間の角が定まると1つに定まる)を示していることに気づきます。だから、全ての辺の長さや角の大きさ、面積もすべて求められるのですね。中学生から高校生になって、明らかに理解が深くなるのを実感できるところです。ICTを上手く活用して、グループワークで学びあい、生徒たちは熱心で元気いっぱい活気のある授業でした。有難うございました。