本日13時から多目的ホールで2年「未来探究」全体発表会を行いました。発表するのはクラス発表会で選ばれた各2グループの計12グループです。司会やタイムキーパー、ベル係、マイク・会場案内係などすべて生徒による運営がなされます。

それぞれ夏休みなどにお世話になった地域の方々や本校学校運営協議委員の方々をゲストコメンテーターとしてお招きし、発表のあと、それぞれコメンテーターの方から講評をいただきます。

ゲストコメンテーターの方々は以下のとおりです(順不同)。

浪速区長 幡多伸子様、近畿大学総合社会学部教授 久隆浩様、大阪市立木津中学校長 田中淳様、戎橋筋商店街振興組合事務局 山本英夫様、本校PTA会長 村田智世様、まち共創本部グレーターなんば創造部 廣田真由様・竹田様、恵美連合振興町会会長 大南勇吉様、釜ヶ崎支援機構 笠井亜美様、子ども食堂チェリー 谷口英代様、e-donuts 藤原彪人様、エール学園 難波さやか様、浪速区まちづくりセンター 天野弘章様、大阪市浪速区社会福祉協議会 小出様、高大連携教育団体SUIT 前田様

また、ぜひ発表の様子を見たいと、本校元校長で大学ジャーナル代表取締役社長の田村昌平様、同編集長の斎藤健一様、大阪教育大学教職教育研究センター教授の島崎英夫様にもお越しいただきました。

発表の様子はLIVEで配信され、1年生が教室で視聴しています。さあ、緊張感の中、トップバッターのグループの登壇です。

発表者以外の生徒たちは、3観点6項目の各5点満点で評価し、最も優れた発表のグループに終了後1票を投じます。その結果を踏まえてゲストコメンテーターの方々が厳正に審査し、浪速区長賞や審査員特別賞などを選びます。審査基準となる3観点6項目は次のとおりです。

【A 課題設定力】

〈課題設定〉良い着眼点で問題点を把握し、どの部分の何を調べることにしたのかを理由とともに具体 的に述べている。

〈リサーチクエスチョンの設定〉研究対象を正しく理解し、深い問いを設定している。

【B 実践行動力】

〈情報の収集〉実際に調査を行っている、もしくは正確な資料を収集している。また、典拠が明確に示されている。

〈考察力〉収集した情報に基づいて、論理的に十分に根拠のある考察ができている。

【C 表現力】

〈プレゼンテーション〉スライドにはポイントが分かりやすく明示されており、スピード・音量・視線も適切である。

〈発表の態度〉発表は自信に満ちており、聴衆を魅了するほどの優れた発表技法を持っている。

各グループの発表タイトルは次のとおりです(発表順)。

・大阪万博の災害への対策を知って、私達が考えるさらに安全性を高める対策は

・大阪市のスポーツ振興をより良くするために、20~30歳のデスクワーク系の仕事をする人で、スポーツ(汗をかく程度の運動1日約10分)をする人を増やすためにはどうすれば良いか。

・大阪いちじくから知り、大阪特産物の魅力から考える農業人口を増やす方法とは

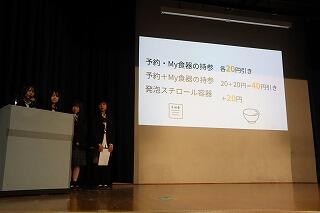

・リユース食器の普及率を上げるにはどうすればよいか?

・外国人は日本の地震や二次被害について知っているのだろうか

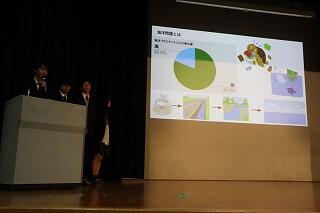

・食品ロスに対して自分たちができることは何か。

・ゴミ収集の有料化に伴って増加した不法投棄を減少するためにどうしたら良いか。

・スーパーに大阪産の食材を見かけないのはなぜか

・要介護認定率の地域格差を減らすために私達ができることは何か

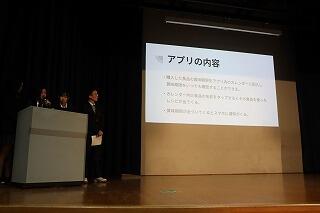

・留学生に相談窓口を知らせるにはどうしたらいいか?

・生産年齢人口が多く、子育て支援もあるのに出生率がなお横ばいである。より子育てをしたいと思う環境とは何だろう?

・多くの海外旅行客に日本の文化やマナーを知ってもらうにはどうすればよいのか。

生徒たちの発表はそれぞれに工夫があって上手でした。パワーポイントも観る人の立場になって分かりやすく作り上げていました。また、今年は、オリジナルのアイデアで実際にアクションを起こし、課題解決に意欲的に取り組んでいるグループが多いことが印象的でした。中間発表から深く掘り下げていった努力の成果が感じ取れました。

全てのグループの発表が終わり、最後に幡多区長に全体の講評をしていただきました。今年は浪速区制100周年の年、大阪万博も開催され、さまざまな取組みやイベント等を考えられています。今高生も、日頃本校の教育活動を支えてもらっている地域の方々に恩返しをする事ができればと思っています。有難うございました。