1月25日(土)13時30分から多目的ホールにて、本校の3年次国語の学校設定科目「私達が立っている場所」25周年記念事業「私達まつり」第2弾として、「ことばの教育の定位と挑戦」をテーマにしたスペシャルトークとディスカッションが百数十名の参加者を得て盛大に行われました。

「私達まつり」は、「私達が立っている場所」の授業者である小山秀樹先生が開講25周年を記念して企画された、教育実践者として際立った極めて珍しい取組みです。

それは、「私達が立っている場所」を受講した約800名の卒業生の声を聞き、この授業を通してなされた「ことばの教育」が、今の自分の在り様や生き方にどのように位置づけられているか検証しながら、「ことばの教育」の本質、実践、実際について話し合い、次代への展望について語り合い、挑戦し続ける「熱」を与え合う場をつくるというものです。

何やら企画全体が雑然とした感がありながら、「ことばの教育」の本質的なことばがたくさん飛び出し、気づけば小山先生の期待通りの深い考察が往き来し、大いに実りある会になったと言えます。

第2弾スペシャル・トークの一人めは本校58期卒業生(総合学科8期生)で漫画原作者の金城宗幸さんです。金城さんは、「ネット社会になって、さまざまな選択肢が絶えず提示される中で、『勝手に思う自分』を保つことが結構難しくなっているが、自分はこうだと『勝手に思う』ことが重要で、次に、それを『面白がる』こと、そして、それを(ことばや芸術等何らかの)『形にする』ことが大切だ」と仰いました。小山先生の「私達が立っている場所」はその機会をつくってくれていたと思うとのことです。「こんな機会をつくりながら、いろいろと言ってくる小山先生を『へんな人』だと思っていた。だから小山先生が好きで、それで今日はここへ来ました」とのこと。小山先生を側で見ていた一人として、とてもよく分かる言葉でした。

次に、京都大学の石井英真准教授による「ことばの教育をどう捉えるか―『真正の学び』の視点から―」の表題でお話しくださいました。その内容は学校教育の核心を貫くことばがたくさん詰まっていました。「『いい学校ってどんな学校ですか?』と訊くといろいろな答えが返ってくる。『明日行こうと思える学校』『子どもの姿で勝負している学校』『語りたいものが次々に生まれてくる学校』...」多くの人が全く同感でしょう。人は心が動くと「語る」もの、語りたいことが次々に生まれるには、生徒と向き合う中で心が動かされるようなことが度々起きている証になります。

また、金城さんのことばを受けて、「卒業生に面白い人がいてる学校」もいい学校かどうかを判別する分かりやすい指標になると話されました。そして、「面白い人は『へんな人』に教えてもらうことが多い」と付け加えられると、なんとも穏やかで温かい笑い声が重なりました。

次に、広島大学大学院人間社会科学研究科の山元隆春教授は、「ほんものの学びに夢中になり、互いのかかわりを生み出すことばの教育」の表題でお話しくださいました。山元先生は、小山先生とは大学で国語教育学を専攻する同級生で、卒業してからも当時の学友が集い、例えば「現代詩における〈共同性〉の探究―谷崎俊太郎のばあい―」のテーマで論考を交わし、その考察をまとめたものが、広島大学国語教育会の会誌に掲載されるなど、国語教育についての精力的な探究活動をともに取り組まれてきました。山元先生は、あの頃の活動がそのまま今日の「私達まつり」に繋がっているようだと話されました。掲載された論考の初めのセクションのタイトルは「読むことの可能性、あるいは私たちは共同で読むことによってどのような彼方へさらに進み得るか!?」と書かれていました。これは、「私達が立っている場所」の主題そのもののように思いました。小山先生は、学生の頃からずっと同じテーマをひたすらに追究し続けられているのです。

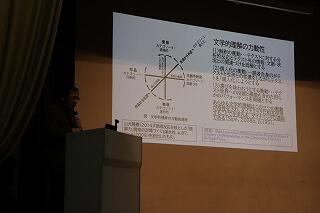

また、山元先生は、文学的理解について、①解釈の衝動、②個人化の衝動、③喜びを味わおうとする衝動の観点別に解析し、今宮で「私達」が果たしてきたことばの教育が、それぞれにおいてどのように作用していたかについて話されました。「解釈の衝動」とは、自分のことばで作品を理解しようとする心の動きです。読む者はその心の動きをもとに、自分自身の生活に重ねようとする「個人化の衝動」を起こします。それは、作品を自身の深い部分で位置づけ、その作品とともに生きようとする「喜びを味わおうとする衝動」を生み、読む者はその作品とともに豊かに生きることができる、ということです。

休憩を挟んで、前回同様、京都大学・関西大学非常勤講師の桝井英人氏のコーディネートでギャラリーの方々も巻き込んでディスカッションが行われました。今回もまたとても面白いディスカッションになりました。始まる直前まで、このディスカッションがどこへ向かっていくのか誰も分からなかったのではないかと思われましたが、結局は「私達が立っている場所」が取り組んできた「ことばの教育」、あるいは学校教育そのものに関わる本質的な質問が数多くなされ、とても有意義な会になりました。

これも小山先生の計算どおりとすれば、畏敬の念を持たざるを得ません。「私達まつり」は、参加した誰もが満足するものになったと感じました。だから「まつり」であり、「まつり」であるからには、これからも続くものであるというメッセージが込められているのだと理解しました。

小山先生、金城さん、石井先生、山元先生、増井先生、そして、本日参加された皆さま、まことに有難うございました。