本日、2時間めに2年「日本史探究」の授業を見学しました。テーマは「飛鳥文化・白鳳文化に見る『美』について」、担当は小堺先生です。

飛鳥文化は仏教が伝来してから大化の改新までの6~7世紀前半、白鳳文化は藤原京が栄えた7世紀後半の、いずれも仏教をはじめ大陸の文化や技術の影響を大きく受けたもので、寺院等の木造建築物や仏像、工芸品など数多くの貴重な遺産を現在も見ることができます。

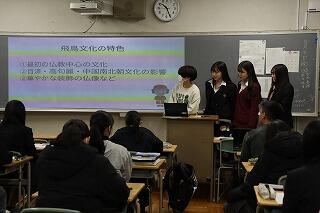

今回は、グループワークの発表です。20名ほどのクラスを4つの班に分けて、それぞれが話し合って具体的なテーマを設定し、AIを使った情報収集等を行い、それをスライドにまとめて各班10分で発表しました。

あえて事前学習をせずに、中学校までの知識から自分たちで調べ学習を進め、どこまで深い内容の発表にできるかを目標にしました。そして、皆で発表を聴き、次の4観点で相互評価をしました。

(1)内容の正確性

(2)情報の深さと分析力

(3)プレゼンテーションの構成

(4)発表の態度のコミュニケーション能力

また、4つの班が取り組んだテーマは次のとおりです。

①飛鳥時代の渡来人 ②仏像の美しさ ③飛鳥文化と白鳳文化の建築 ④飛鳥文化の工芸品

どの発表も詳しく調べられていて、中には単に説明に終わらず、独自の考えを盛り込んだ発表もありました。例えば、日光菩薩や月光菩薩の立ち姿がミロのビーナスに似ていることから、インドの仏像はギリシア文化の影響を受けており、それは、現代の「パリ・コレ」などで見られるモデルの立ち姿も同じだと気づいたことや、飛鳥文化を代表する仏師である鞍作止利による仏像の目は、北魏の影響を受けたアーモンドの形をしており、これは当時「美人の目」とされていたそうで、現代でも「アーモンドアイ」と名付けられた牝馬を紹介することなど面白いと思いました。

また、すべての班で、それぞれ分担して全員が自分で調べて、それを集めて話し合い協力してスライドにまとめ、全員が発表していました。限られた時間でしっかりした発表までできたことは素晴らしいと感じました。こうして自分達で調べてまとめ、発表した内容はおそらく何年経っても忘れることはないでしょう。とても良い学びになっていると感じました。有難うございました。