8月最終週を迎えました。今週は授業を5限までとし、放課後の時間を長く確保して、生徒達の今高祭に向けた活動が十分できるようにしています。「授業時間を減らしてまで文化祭の準備をさせる必要があるの?」といったご意見や、「勉強が疎かになるのでは...」というご心配の声もあるかと思いますが、本校では、「学校行事や部活動等を一生懸命に頑張る生徒が、自分の進路実現も目標を下げることなく果たしている」という傾向があることを根拠に、メリハリのある年間授業計画を立てています。

高い集中力で授業に臨み、放課後は、クラスやクラブ等の仲間と一緒に今高祭の成功に向けて精一杯に取り組む姿は、さすが今高生だなぁと感心しています。

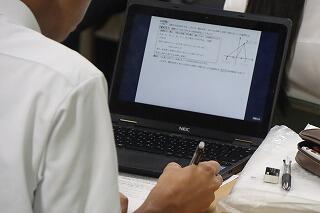

さて、今日は「シリーズ授業」の第1回、2年理系の「数学Ⅱ」の授業を見学しましたので紹介します。担当は上野先生です。ご覧のとおり、1時間めから生徒達は高い集中力で取り組んでいました。

1学期は数列や三角関数を学習しました。一見、複雑で抽象的な事象を、論理的に考えながら一連の数式によって鮮やかに整理されて簡潔に認識できることを学び、数学の世界観が一気に広がった人もいるのではないでしょうか。

これまで見たこともないような数式を扱うのは、とても難しく感じるでしょうが、実は、それらの数式は、私達が生活するこの世界(時空)で起きている自然のさまざまな有り様を、あっさりと簡単に解き明かしてしまうことが多くあります。

例えば、次の分数列は、植物の実在する互生(1つの節から1枚の葉を出す葉の付き方)のパターンを示しています。□の分母と分子にそれぞれ当てはまる整数がすぐに分かりますね。

ちょっと頑張ると、この数列の一般式も書けるでしょう。「日常生活のあちらこちらに数学が潜んでいる」と感じる感覚を持つことが、物事を客観的かつ俯瞰的に捉えて論理的に考え、言葉にして論じることができるようになるポイントになり得ると考えています。

授業は、今日から「図形と方程式」です。はじめは点と直線について、座標平面上での2点の距離について考えます。簡単な例題から始め、今日の最後の問題は「内分・外分」の復習も含むものでした。

このような問題は、特定の(この時だけ成り立つというような)場合にならないように気を付けながら、できるだけ自分の都合のいいように(説明しやすいように)、場面設定をすればいいと、先生が導かれていました。すなわち、この問題は、XY座標上で点Dを原点に置くと簡単になるというものです。

これも数学的な考え方ですね。生徒達は黙々と問題に取り組んでいました。勉強すればするほど面白くなてくる感覚をゲットできることを楽しみに、粘り強く頑張ってください(^^)/