今日(20日)から全学年授業がスタートしました。3年生は全校集会後、そのまま体育館に残って進路集会です。これも体育館にエアコンがついたおかげで、実施できます。

今日も学年進路のお二人のお話でした。最初は、I先生から共通テストの出願についてです。今年からオンライン出願になり、9月16日から入力が開始されます。それに備えての準備や注意点について、丁寧な説明がありました。私たち教員にとってもはじめてのことなので、どんなトラブルがあるのか、予想がつきません。ただ、早めに動いておくと多少のトラブルやミスもリカバーできますので、余裕を持って、出願を進めていきたいと思っています。

また、今年は新課程入試2年目ということで、「新制度2年目あるある」の話もありました。数学の講座別授業も、共通テストが難化したときに備えての講座も準備しています。

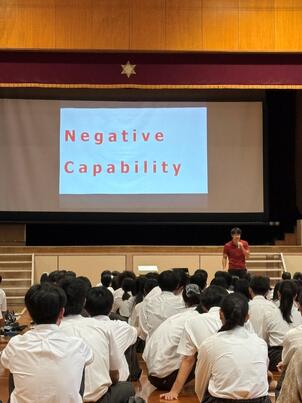

続いて、お二人目はT先生です。T先生は6月の保護者会でも「不安に耐える」という演題でお話をされました。今日のお話の掴みも...

不勉強な私はこのワードを知りませんでした。AIで調べてみると「不確実性や疑念、未知を受け入れる能力。すぐに結論を出そうとせず、あいまいな状況や答えのない問題に耐え、熟考を経て正しい判断を導く能力」だそうです。

私はこの言葉を自分に突き付けられた気がしました。自分自身は「0か100」で物事を考える癖があります。あいまいなまま置いておくのが面倒で、早急に結論を出したがります。前でお話されている先生はもちろん生徒に向けてお話をされていますが、それを聞いている60歳近い私にも刺さることは多くあります。

T先生のお話は、「これからは、不安になるのは当たり前。今の自分より一歩上に行きたいから不安になる。それは何も悪いことではない」に続いて「GRIT」というワードが登場しました。

今日の本題からは少し逸れるのですが、私は高校生の頃、典型的な丸暗記で乗り切る受験生でした。「ここを覚えたら点数が取れる」嗅覚だけは自信があって、それで何とか大学受験も上手くいきました。しかし、その方法は令和の大学入試では通用しない。今の入試はうわべだけの知識では太刀打ちできません。最近、本当に痛感するのは「もっと、ちゃんと勉強をしておけばよかった...」ということです。受験勉強も大学に入学する手段だけにするのは、もったいない!今、すべての授業で学んでいることは、これからを豊かにしてくれるに違いない、ということを伝えていきたいのですが...自分も目の前の生徒たちの入試に追われる毎日です。なかなかうまくいきません...。