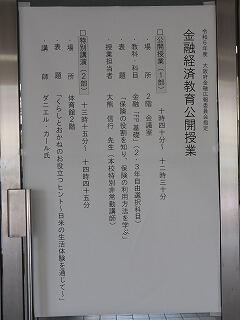

昨日11/21(木)5,6時間めに金融経済教育公開授業の第2部として、2年生全員が体育館に集まり、ダニエル・カールさんを講師に、「くらしとおかねのお役立ちヒント~日米の生活体験を通じて~」の表題で特別公開講演会を行いました。他校の先生方や幡多浪速区長をはじめ、地域の方々も参加していただきました。

ダニエル・カールさんは、1960年生まれ、アメリカ・カリフォルニア州のご出身です。高校時代、交換留学生として奈良智弁学園にへ1年間の交換留学を皮切りに、関西外国語大学で4か月、京都に2か月、佐渡島で4か月、大学卒業後には山形県で3年間英語教育に従事するなど、青春時代の多くを日本の各地で過ごされています。その後、上京して翻訳・通訳会社を設立し、また、英語と山形弁を自在に操るバイリンガル・タレントとして、テレビやラジオでご活躍されています。また、日米文化比較を中心とした著作活動にも取り組まれるなど、精力的かつ多面的な情報発信に努められていらっしゃいます。そんなカールさんがどんな話をされるかとても楽しみでした。

カールさんが初めて日本に来て、いろいろなことに驚かれたそうですが、和食もその1つで、豆腐=大理石?、玉こんにゃく=果物?、心太=ミミズ?、かまぼこ=消しゴム?と思われたそうです。

話は本題に入ります。カールさんはもっと驚いたことがあると仰いました。それは日本の子どもの金銭感覚だったそうです。日本では、子どもが親に「○○を買うのでおかねをちょうだい」と言えば、親は簡単にくれる、なんといい国だと思われたそうです。アメリカでは決してそのようなことはなく、特にカールさんの家では、幼少の頃から父親から何度も「金というものは汗を流して稼ぐものだ」と聞かされたそうです。

アメリカでは、6歳になれば chore と呼ばれる「家の用事の手伝い」をして初めておかねをもらうのが一般的だそうです。「家の用事の手伝い」といっても簡単なものではありません。カールさんが6歳になって初めての chore は、50m✕150mほどもある庭の落ち葉をクマデで集めて大きなゴミ箱にぎっしり詰めて200mほど先の通りまで運ぶことでした。必死に頑張って1時間でゴミ箱3箱ぐらいになったそうです。それで時給10セントの約束をして欲しいものを買うために懸命に働いたそうです。

日本では、親が6歳の子と「1時間○○円」と時給を定めて継続的に家の仕事をさせるというのは、ほとんど聞くことはありません。カールさんは、おかねの大切さを物心が付いたときから身をもって学んでいたのです。

その後、成長とともに chore の内容は広がり、時給も中学生になって25セント、高校生になって1ドルに上がったが、その後、当時の相場が3ドルであることを知り、父親と交渉して1ドル75セントに上げてもらったそうです。そうして、自分で貯めたお金で日本へ留学し、進学した大学の学費も自分で稼いだおかねで支払ったそうです。

本校では、1年次から保護者対象の進路説明会等で、「大学受験や入学時に必要な費用や在学中の学費などかかる費用を、今から計画を立てて準備してください」とお願いしていますが、カールさんが聞けば、驚かれたかもしれません。

カールさんの言葉は、すべてがご自身の経験に基づいたもので、とても説得力がありました。ステージの上を往き来しながらジェスチャーたっぷりの話に、いつの間にか引き込まれていました。ご多用のところ本当に有難うございました。また、今回の講演会を実現してくださった大阪府金融広報委員会の皆さま有難うございました。