本日、3,4時間めに2,3年対象の学校設定科目「FP基礎」を見学しました。本校は昨年度からの2か年、日本銀行が設置する大阪府金融広報委員会からの「金融経済教育研究校」の指定を受けて、金融経済教育の研究・実践を行っています。その取組みの1つとして、昨年度から、「FP(ファイナンシャル・プランナー)基礎」講座を選択科目の1つとして設置し、日本FP協会大阪支部から前期は内宮先生、後期は大熊先生を講師にお招きし、毎週木曜日のこの時間に授業をしていただいています。今年度は2,3年生24人が受講しています。

今日の授業は、「令和6年度大阪府金融広報委員会指定金融経済教育公開授業」として位置づけ、保護者や学校関係者及び地域等の方々に広くアナウンスしました。

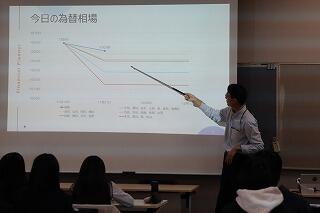

授業の初めに先生は、今日の為替相場を推移が分かるようにグラフで示されました。よく見ると、他に5本のグラフがあり、それぞれ5つのグループに分かれた生徒の名前が書いてありました。予め生徒たちが予想しているのです。

次に今朝の新聞の切り抜きを見せられました。見出しは「大学生が闇バイトに」。記事には「『封筒を運んで数万円の報酬、交通費支給』と書いてあるXを見て、その学生は『数十万円だったら危険だが、数万円なら安全なバイトだ』と思った」と記されていました。その学生さんには申し訳ないが、呆れる金銭感覚です。「金銭」は「労働」と等価です。働いた質や量に相当する金銭が賃金や利益として得られることは明確です。言い換えると、「労働」が「金銭」に姿を変えただけ。どうして1通110円から数百円程度で全国どこにでも届けてもらうことができる封筒を運ぶだけで、数万円もの報酬を得られるバイトが安全だと思ったのでしょう。

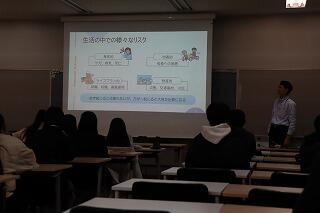

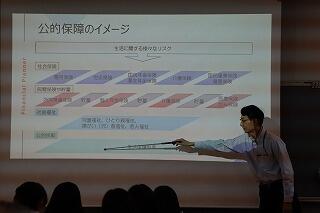

さて、本題。今回の公開授業のテーマ(主題)は「保険の役割を知り、保険の利用方法を学ぶ」です。先生はさまざざま保険の役割について、「いつの」「誰の」「何に対して」「どのような補償」の観点で一つ一つ丁寧に説明されました。

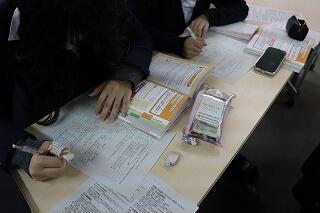

次に生命保険について、例を挙げて必要保障額を算出する術を学びました。そして、次のような事例のワークを行いました。

Aさん(38歳・会社員・年収480万円)に今年万が一のことがあったとき、妻のBさん(35歳・パート・年収100万円・65歳まで勤務予定)が老齢基礎年金を受け取る65歳までの30年間について、必要保障額を計算してみましょう。長男Cさん(7歳)と次男Cさん(4歳)はともに高校まで公立、大学は自宅から通える私立で考えている設定です。毎年かかっている生活費300万円は家族が3人になったときは80%、長男Cさんに続き、次男Dさんも社会人になると現在の50%になることであったり、住居費や教育費などがそれぞれいくら必要か示されていたり、それらの情報を見ながら、今後30年間での支出の見込額や収入の見込額を算出し、差引して必要保障額を求めてみましょう。

生徒たちは熱心に取り組んでいました。ワークの答えは3,888万円。結構大きな額です。子育てをして生活するにはたくさんのお金が掛かることが分かります。この金額に相当する補償内容の生命保険に入れば、金銭面においては安心できるであろうという考えです。

これまで高校生がこのような内容を授業で学ぶことはあまりありませんでした。とても役に立つ内容でした。有難うございました。