今日の3時間めに2年「地学基礎」の授業を見学しました。担当は佐伯先生です。

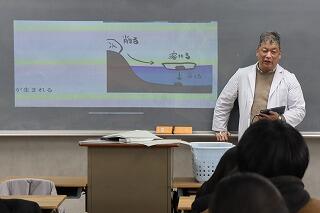

テーマは「生命の誕生と進化」、約40億年前、地球生命は、深海底のブラックスモーカーなどと呼ばれる熱水噴気孔付近の高温高圧の条件下で誕生したと言われています。太陽光をエネルギー源とする生物が誕生するのは、もっと後になってからとのことです。

原生代後半に2度の全球凍結を経て、エディアカラ生物群と呼ばれる硬い組織をほとんど持たず、現在の生物との関連性も少なくて謎の多い生物群が現われまhした。

古生代カンブリア紀になると、現存する動物のグループのほとんどが出現し、「カンブリアの爆発」と呼ばれる大規模な動物の多様性が起こったと、先生はいろいろな動物の想像図を示しながら話されました。アノマロカリスに代表されるバージェス動物群に共通しているのは、硬い組織と眼を持つことです。ということは...、と先生が話されました。単に覚えるのではなく、「なぜ」を考えると、とても面白いですね。

生命誕生の歴史は、近年さまざまな研究方法が開発され、どんどん新たなことが分かってきました。10年もすれば、教科書の内容も大きく変わるかもしれません。逆に言うと、それほどまだ分かっていないことが多いということでしょう。実に興味深いテーマです。

生徒たちは熱心に学んでいました。有難うございました。