毎年、秋分の日に合わせるように道路脇や畦道に真紅の彼岸花が咲きます。今年も、例外なく咲いています。暑い夏もそうでない夏も、早かったり遅かったりすることなく、毎年秋分の頃、暦通りに咲くのは不思議なほどです。少し調べてみると、日平均気温が20~25℃になると開花する記述がありましたが、今年は22日に24.9℃に初めてなったばかりで(21日は26.6℃、20日は27.8℃でした)、昨日は再び25℃以上になっていますし、どうやら開花の条件は他にもありそうです。

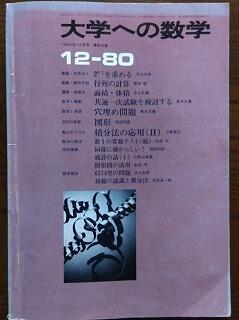

ところで、数字の世界にもふしぎに思うことがあります。高校生の時、数学の問題を解いて出てきた答えがなぜこんなに(自然数などの)「きれいな」数字になるのか、ふしぎに思うことが何度かあったことを思い出します。中でも、一番ショッキングで、今もよく覚えている数字を今日は紹介したいと思います。それは、「大学への数学」という月刊誌の12月号(東京出版 第24巻第15号 1980年12月1日発行)に掲載されていました(数学者の淡中忠郎氏による連載「数学雑談」より)。

主役は、「6174」という4桁の数字で、これを大きい数から並べ替えた「7641」から小さい数から並び替えた「1467」を引くと、もとの「6174」になるというものです。

驚いたのはここからで、1111、2222、3333、4444、5555、6666、7777、8888、9999を除く任意の4桁の数字について、同じ作業を繰り返しても必ず「6174」にゴールインするというのです。

例えば、今年2025年の「2025」について試してみてください。

5220ー0225=4995 → 9954ー4599=5355 → 5553ー3555=1998 → 9981ー1899=8082 → 8820ー0288=8532 → 8532ー2358=6174

ご覧のとおり、6174にゴールインしました。もし、途中で計算違いしても、繰り返すうちに必ず6174にゴールインするでしょう。

淡中先生はこのコラムの中で、5桁や6桁の場合についても言及されていました。証明の仕方についても書かれていましたが、私には難しくて、スッキリと理解できた記憶がありません。

昨日、3年生の「未来探究」のクラス発表会がありました。生徒一人ひとりの興味や関心に根差したテーマは実に多種多様で、とても興味深く思います。とともに、「6174」型の問題をテーマにして、延々と向かっていくような探究も立派な探究になるのでは、と思いました。数にはたくさんのふしぎがありそうです。

45年経った今もこの雑誌を捨てる気にはなれずにいます。それは、おそらく、驚きとともに、とてもワクワクしながら繰り返し読んだ4ページの時間が忘れられないからだと思います。

今日は一日出張で学校にいなかったのでこんなブログになってしまいました