本日の5,6限、多目的ホールで3年「未来探究」代表者発表会が行われました。各クラスで代表に選出された11組12人の発表者が、各5分の持ち時間で発表を行いました。5限は発表のようすがLIVE配信され、2年生が各教室で視聴しました。発表順に紹介します。

「リユース食器の普及率向上に向けた実践と考察」 2組Tさん、6組Yさん

「かちかち山の変遷から見る昔話と時代の関係」 5組Sさん

「カイロを復活させたい!」 1組Hさん

「独裁者はなぜ生まれるのか~独裁者を生まないためには~」 6組Kさん

「漫画は文学か?~名言を中心に読み解く私の漫画学~」 3組Hさん

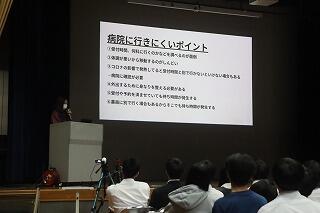

「1人で病院に行きやすくするには」 3組Kさん

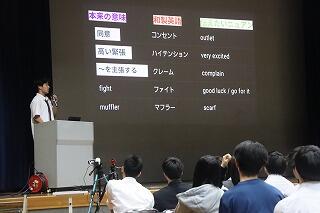

「和製英語の意味とズレ」 4組Yさん

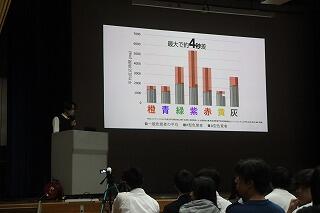

「多くの人に伝わりやすいグラフィックデザイン」 2組Mさん

「昔ながらの商店街が今も生き残る理由」 6組Hさん

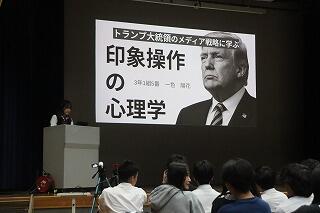

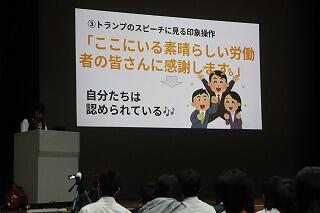

「トランプ大統領のメディア戦略に学ぶ印相捜査の心理学」 1組 I さん

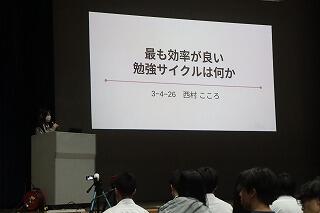

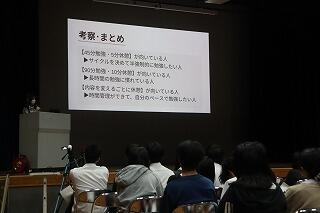

「最も効率が良い勉強サイクルは何か」 4組Nさん

発表された探究テーマはバラエティに富んでいました。百人いれば百通りの興味・関心があって、その向こうに夢や希望がある~違いが多ければ多いほど、豊かな社会が築かれる。ちょうどたくさんの種類の生物が作る森が豊かであるように、多様性はとても重要なことだと思います。これからも、自分の好きなことや得意なことを追及して、未来の社会を創る一人になって欲しいと思っています。とても興味深い発表ばかりでした。

発表後、生徒達が最も良かった発表に投票し、順位が決められます。私は、次の2つの観点で発表を聴いていました。

(1)発表内容のどこまでが先行研究の文献やインターネットやAIから引用したもので、どこからが自分だけのオリジナルなのか。

(2)まとめや結論に至る根拠は何か。科学的な根拠や統計学的な根拠、あるいは文学や史学などにおいて、結論付ける根拠となるものが十分にあるか。

例えば、1つの実験でも何回も繰り返して得られた結果であるか、アンケートなら何人から集めたものか。得られた結果は、考査人数が1万人、10万人になっても変わらないものか。といった検証を結論付ける前にするのがよいでしょう。

これらが問われる点においても、探究の学びの営みは、とても重要だと思います。そして、自分ならではの結論付けを導くことによって、新たな「もの」を生み出す種を得ることができると思います。

1,2年生の皆さん、これからも「探究」を楽しみ面白がって進めてください。3年生の皆さん、お疲れさまでした。有難うございました。