どの府立学校でも、校長や教頭は、毎年すべての授業を観察することになっています。今はその真っ最中で、毎日いろんな先生の授業をみせてもらっています。三国丘高校では、期間を決めて、その間にある授業の中で、それぞれの先生方が授業観察に適した授業を指定するシステムをとっています。観る側の私としても、その方が良いと思っています。自分の得意な分野や新たな取組をみせてもらえば、授業づくりの工夫などもよくわかります。斬新なアイディアで生徒の心を掴んでいる先生がいれば、他の先生方にも紹介できます。目的は、生徒に良い授業を提供することですから、前例踏襲ではなくチャレンジングな授業が多いほうが良いと考えます。今回は、そんな中でも、思わず「ほんまかいな?」と声が漏れそうになった実験の授業を紹介します。

授業者は、このブログで何度も紹介してきた山本那由先生です。あの、南極授業の那由先生です。生物実験室に入ったら、実験台の上に葉っぱがたくさん置かれていました。その横には試験管、サランラップ、アルミホイル...一瞬、調理実習?と間違えそうな状況です。

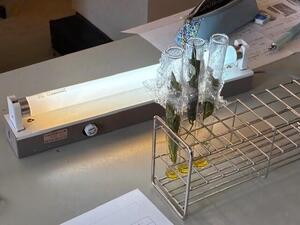

「今日は植物を使った実験です」という言葉で始まった説明は、短時間で終わりました。かいつまんで言うと、この実験のテーマは「陽性植物らしさをはかること」で、目的は「既習知識をもとに見通しを持った実験計画を立て、結果を検証すること」だそうです。実験台の上に置かれていた植物は、タマシダ、セイタカアワダチソウ、ナンテンの3種類で、すべて校内で採取したものだという説明もありました。すでに習っている、陽性植物の特徴を思い出し、試験管やサランラップなど用意された器具を使って3種類の植物のうちどれが一番「陽性植物らしい(陽性植物の性質を色濃く備えている)のか」を検証せよというのです。試験管の中にはBTB溶液が入っています。

中学生のみなさん、理科の実験を思い出してみてください。理科室に行くと実験器具が置いてあって、配られたプリントには実験の手順が書いてあります。先生から説明があって、安全上の注意事項が伝えられたらいよいよ実験の始まりです。全員が同じ手順で同じことをして、同じ結果が出るというのが実験の定番だと思うのですが、この実験は根本的に違います。各班それぞれで実験方法を考えて、それぞれ違うアプローチで、どの植物が一番陽性植物らしいかを検証していきます。全員が白衣を着て、班ごとに相談をしながら実験が進んでいきます。実験室と言うより研究室と言った方がしっくりくるような空間です。写真と動画でどこまで伝わるかわかりませんが、中学生のみなさんは、自分たちがこれまで経験したことのない実験であることを感じてくれたら嬉しいです。

https://youtu.be/0OvyQVm0oP0?si=Kb4EmVKnaIdHl8mD那由先生実験1

https://youtu.be/JL2JAtr8LAY?si=lbLlpsDAZNTH1_tV那由先生実験2

三国丘高校では、SNSの活用法について指導しています。本校生徒及びこのブログをご覧になっている皆様は、以下の事項を遵守してください。

☆ 本動画およびその内容の無断転載・複製・配布を固く禁じます。

☆ 著作権者の許可を得ていない使用は法的措置の対象となる場合があります。