21日(月)1限に1年2組の「言語文化」の授業を見学しました。「言語文化」ではおもに古典を学んでいます。

はじめに、助動詞について、種類や意味、活用形など必要なことが全部歌詞に入っている歌詞を「おもちゃのチャチャチャ」のリズムに合わせて歌いました。なかなか覚えにくいところですが、この歌は一発で覚えられそうで、生徒たちはすでにすらすら歌っていました(^^)/

学習内容は今日から「土佐日記」、平安朝の10世紀、国司として赴任していた紀貫之が土佐から京の自宅に辿り着くまでの55日間を、帰京してから回想して綴った旅日記で、後に多くの日記文学に影響を与えた日本初の日記文学として千年以上も経った今もこうして多くの人に読まれています。

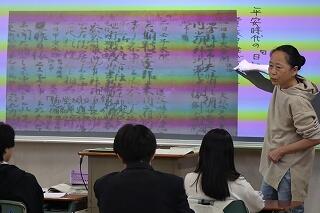

土佐日記は、当時書かれていた日記とは全く異なるものだったと、先生は藤原道長直筆の日記を投影しながら説明されました。道長が日々の政を記録していたようですが、見るとすべて漢字で書かれています。ところが土佐日記はほとんどがかな文字で書かれています。

ここで先生が「ひらがなで書くことで可能になることについて1分間考えましょう。」と発問されました。漢文の「真名」と和文の「仮名」で綴られた文章の違いを考え、当時の時代背景を鑑みることなど、いろいろと考える必要があり、思考力が問われています。「女性や子どもも読むことができる」「和歌が入れられる」「自分の細やかな心情や思考を自由に表現できる」など、生徒たちが答えます。

「男もすなる日記というものを 女もしてみむとてするなり」

有名な書き始めの一文です。「助動詞『なり』が2つありますが何か違いに気がつきますか?」と先生が質問されました。冒頭で復唱した助動詞の文法事項に係る問い、はじめの「なり」は終止形に接続しているので「伝聞・推量」、あとの「なり」は連体形に接続しているので「断定」の助動詞であることが分かります。助動詞の意味を正しく理解することで、文意を正確に読み取ることができます。

生徒たちは皆熱心に取り組んでいました。有難うございました。