開会行事に引き続き、4校の発表がありました。本大会のテーマは「選べる学び 広がる可能性」です。初めに貝塚高校の生徒発表「社会問題について」です。先進国38か国の中で、子どもの幸福度を調べると、日本は「身体的幸福度」は1位であるのに対して、「精神的幸福度」は37位とほぼ最下位であることに注目し、これは日本の学校教育に何らかの問題があると考え、研究を進めていったことを発表されました。子どもの「精神的幸福度」が1位のオランダの学校は、自分の学びたいことが学べ、小学校から留年や飛び級の制度があって、学びのペースも一人ひとりに合わせることができているとのことでした。なるほどです。

次の門真なみはや高校の発表は「福祉フィールドから得たもの」についてです。まず、学校の紹介がありました。生徒は10フィールドの様々な分野から一つを選択して学んでいるとのこと、その中で福祉フィールドの学びを紹介してくれました。支援学校や福祉施設などの人々と深くつながる経験を通じて成長する実感が伝わってきました。

休憩のあと、八尾北高校と箕面東高校の先生から各校での取組みの発表がありました。

多目的ホールでの発表のあと、3教室に分かれて、3校ずつ生徒によるポスターセッションが行われました。

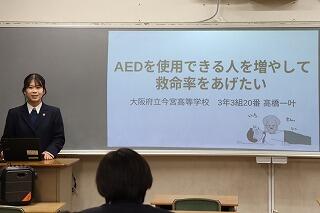

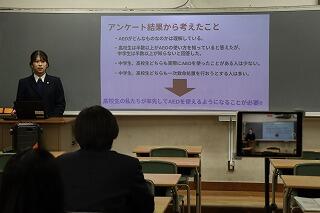

202教室では、本校を代表して3年髙橋さんが「AEDを私用できる人を増やして救命率を上げたい」のタイトルで未来探究での取組みを発表しました。髙橋さんは、自身が防災士の資格を取り、大阪蘇生アカデミーに参加するなど研鑽を積みながら、世界トップクラスのAED普及率(約67万台)でありながら、市民による使用率が極めて低いことを問題視しました。

その原因を探るため、日曜日に町を歩き、AEDの設置についての課題をたくさん見つけ、改善方法を考案して役所や警察などに提案したり、また、所属している水球部で自ら講師となって講習会を実施したり、本校に設置されている2台のAEDの場所が分かるようにとポスターを作って校内のあちこちに掲示したり、できることを意欲的に行い続けたことを報告されました。将来は、人のいのちを救う仕事に就くとのこと、素晴らしいです。この教室の司会進行は引き続いて放送部がしてくれました。

他の教室でも、さまざまな取り組んできた探究学習等の発表が行われました。思わず「うなる」ような凄い発表もありました。とても刺激になります。

それぞれの学校で、生きた学びが実践されていることがよく分かりました。