今日は、「数学Ⅰ」「看護福祉」「FP基礎」の3つの授業を見学しました。1限の1年3組「数学Ⅰ」は2次方程式の解の公式の学習、担当は廣江先生です。

中学校で学習した2次方程式

の解を求める公式として、

〈公式1⃣〉

を覚えたことでしょう。また、xの係数が偶数の時、計算が簡単になる公式も覚えたことと思います。

〈公式2⃣〉

中学校では、解の公式でルートの中、つまり、 は正の値か0のどちらかに限定されていたと思いますが、高校では

が、①正の場合、②0の場合、③負の場合のそれぞれについて考えます。①正の場合は2つの実数解をもつ、②0の場合はただ1つの実数解をもつ(重解)、③負の場合は実数解をもたない、と分類することができるので、

を2次方程式

の判別式といい、一般にDで表します。先生は、「Dはdiscriminant(識別する、区別する)の頭文字です」と説明されました。この一言で、なぜ「D」なのかが分かります。プリントの右下のイラストにも書いてありました。

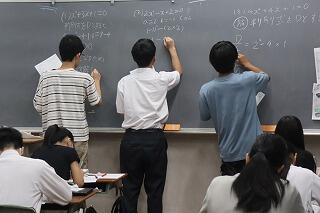

授業は、いろいろな2次方程式について、判別式Dを使って実数解の個数を求める問題を解いていきます。まずは自分で考えて解き、できた人はプリントの発展問題にもチャレンジしていました。

先生は解の公式の「公式2⃣」の場合を覚えておくと、判別式も簡単になり、大学入試問題等でも、とても便利なことが多いと話され、過去のセンター試験問題を示されました。高校1年生で学習することが、大学入試でもどんどん出題されています。

次回は2次方程式のグラフについて、判別式を使って考えます。すると、今日学習したことの意味がよく理解できることでしょう。先生はその予告と紹介もされていました。生徒達はとても熱心に取り組んでいました。有難うございました。