10/27(月)1時間めと2時間めに3年生の授業を見学しました。生徒の多くはこれからの大学受験に向けて、日々懸命に頑張っているところです。

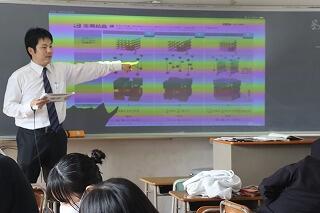

1時間めは塚本先生の「化学」、ちょうど頻出問題の結晶格子に係る問題演習に取り組んでいました。例えば、イオン結晶は、+の電気を持つ陽イオンと-の電気を持つ陰イオンとが互いに接した状態で安定ですが、仮に、陽イオンの半径は変化させず、陰イオンの半径を次第に大きくしていくと、陰イオンどうしが接し、さらに続けると、陽イオンと陰イオンが離れて結晶構造を安定に保つことができなります。陽イオンと陰イオンが離れるその瞬間の陽イオンと陰イオンの半径の比を「限界半径比」といい、塩化ナトリウムNaClのほか、結晶構造の異なる塩化セシウムCsClや硫化亜鉛ZnSがよく出題されます。

上記の説明は一見難解のように感じるかもしれませんが、自分で図を描きながら考えると、理系・文系を問わず、中学理科の知識があれば、それほど難しくないことが分かるでしょう。要するに、+と-は引き合い、+どうしや-どうしは反発するので、+と-が離れて、-どうしがくっついてしまえば、その構造は維持できなくなる、と言っているのです。

理屈が分かれば、あとは問題の指示に沿って、計算して限界半径比を求めるなどすればよいだけです。大切なのは、今まで鍛えてきた頭を使えば必ず解けるという自信を持つことです。そのために、多種多様な問題と向き合い続けることが肝要です。

ところで、原子核のレベルでも上記のことが言えるのでしょうか。次のようなことを少し考えると、にわかに科学がとても面白くなります。

例えば、陽子と中性子が、限界半径比で扱った粒子のレベルよりもはるかに小さな領域で強固な塊をつくている原子核についてです。なぜ、+どうしの陽子が反発せずに中性子とともに強固な原子核を構成しているのでしょう。簡単に言うと、互いに反発する複数の陽子や中性子を原子核レベルの極めて狭い領域まで接近させると、それらの粒子を電気の力より遥かに強い力でくっつける接着剤のような働きをする「パイ中間子」と呼ばれる小さな小さな粒子が現れるというのです。それを1935年に理論的に予言したのが当時大阪大学の講師だった湯川秀樹氏で、後の1947年にイギリスの物理学者によって発見されました。そして、湯川秀樹氏は1949年に日本で初めてノーベル物理学賞を受賞されました。

「+どうしの電気を持った粒子がなぜ反発せずにくっついているのだろう」

湯川氏はそんな素朴な疑問の解明に没頭したのかもしれません。そう思うと、ノーベル賞に値するような偉大な功績をあげるような科学者を近くに感じられるかもしれません。

私は、生徒の皆さんに、皆さんが持つ可能性は、みなさん自身が思うよりもはるかに大きいものであることを知って欲しいのです。そんな思いで、授業内容から飛び出して書いてしまいました。生徒達は、先生の丁寧な説明を聴きながら、とてもよく頑張っていました。有難うございました。