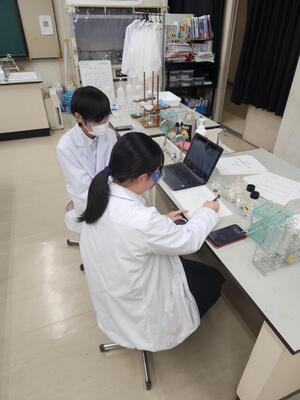

今回のブログは、まず、写真をご覧いただきながら、中学生のみなさんに質問です。

この写真はいつ・どこで撮ったものでしょう? 選択肢①~③から選んでください。

① 昼休みに化学実験室で撮影 ②授業中に化学実験室で撮影 ③放課後の化学実験室で撮影

正解は③です。そう...放課後の化学実験室です。勿論、遊んでいるわけではありません。ちゃんと白衣を着て、ゴーグルをつけて実験をしています。中学生のみなさんは、授業中にしか実験をしたことがないと思いますが、ここは三国丘高校です。

安心してください。化学の先生がついてくれています。...けれど、それは、実験の安全を確保するためです。助言はしますが指導はしません。上の写真に写っている班のうち2つは、10月に開催される"大阪サイエンスディ"に出場する班です。探究の授業(本校ではCSと呼んでいます)で、自分たちでテーマを決め、実験を積み重ねているのです。

大阪サイエンスディに出場する生徒たちの紹介をしておきましょう。ここのところ毎日のように実験室に来て、実験を繰り返しているそうです。彼らの所属クラブは、陸上競技部、軟式テニス部、卓球部、バスケットボール部、硬式野球部です。全員、運動部に所属しています。2年生ですからチームの中心メンバーとして公式戦に臨む立場です。わかってもらえると思いますが、部活動を軽視している生徒は一人もいません。放課後の貴重な時間を調整して実験室に来るのです。

ここまで、中学生のみなさんに語り掛けるような思いで書いてきましたが、どんな風に感じましたか?「何もあきらめない」とか「できる限りのことをやる」というのが三国丘高校に受け継がれた伝統なのです。部活動と大阪サイエンスディ、どちらも諦めない...限られた時間を最大限有効活用してやりきる!これが三丘スピリットです。

最後に、研究テーマを2つ紹介しておきます。まずは写真に写っている班の中の1つ。テーマは「麦飯石の表面積と吸着率の関係」だそうです。私にはさっぱり見当もつきませんが、水をきれいにしたい!という思いから決めたテーマだそうです。メダカや金魚を飼っている水槽に使われている麦飯石という石が有機物を吸着することを知り、分析機器を使ってその吸着の度合いを測ろうというものだそうです。この研究が成果を挙げたら、水質汚濁などの環境問題に役立つかもしれません。もう1つは「バナナの皮から紙をつくる!」だそうです。バナナの皮は捨てるよりほかにありませんし、捨てれば生ゴミです。バナナの皮から紙をつくるなんてことが可能になれば、世の中変わるかもしれません。紙からバナナの香りがしたら素敵だなぁなんて、余計な期待もしてしまいます。

毎年、CS(探究活動)を指導してくれている理科(化学)の先生によると、CSの授業の中で化学に興味を持ち、探究活動を進めるうちに化学が大好きになり、大学で化学の研究をする生徒が毎年何人か出ているそうです。化学に限らず、CS(探究活動)は、生徒が自ら進むべき道を選択するための道標になっていると言えます。国からSSH(スーパーサイエンスハイスクール)の指定をいただき、CS(探究活動)の授業を展開しているということは、三国丘高校の誇りであり、実際に、CSの授業やSSHの取組に魅力を感じて三国丘高校を選んでくれる生徒(中学生)も増えてきました。

これから先も、機会を捉えて、CSやSSHについて情報発信していきます。みなさん、楽しみにしておいてください。