授業見学報告の4回目は、私の大好きな理科です。 私は、根っからの理系人間で、物理が大好きです。高校時代は、小説には見向きもせず、"相対性理論入門"や"物理学はいかに創られたか?"等々の新書をたくさん読みました。そのため、今でも授業見学の中でも理科は楽しみです。

授業見学報告の4回目は、私の大好きな理科です。 私は、根っからの理系人間で、物理が大好きです。高校時代は、小説には見向きもせず、"相対性理論入門"や"物理学はいかに創られたか?"等々の新書をたくさん読みました。そのため、今でも授業見学の中でも理科は楽しみです。

理科には実験がつきものです。実験をすると物理現象や化学現象を肌で感じられます。が、実験は時間がかかるため、進路を考えると制限を受けてしまします。そのバランスについて先生方は考えつつ、最適な配分で進めていきます。 1枚目の写真は、授業の冒頭に、教室に運んだ試験管と薬品で、化学反応を実演している様子です。時間の節約と生徒への印象付けの両方を狙っての試みです。生徒の目線も試験管を向いています。

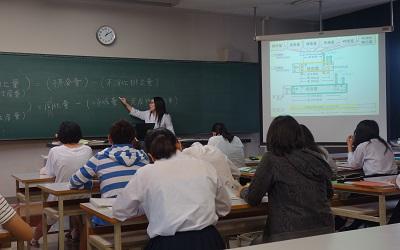

2枚目の写真は、生物の授業です。生物では進化や分類で、木の構造がよく出てきます。それを意識しながら学ぶと効果的なのですが、それが結構難しい。生物で出てくる名前からして覚えにくい名前が多い。そこで、プロジェクターで木構造を絶えず見せながら黒板に板書もして進めています。定着は進んだでしょうか?

2枚目の写真は、生物の授業です。生物では進化や分類で、木の構造がよく出てきます。それを意識しながら学ぶと効果的なのですが、それが結構難しい。生物で出てくる名前からして覚えにくい名前が多い。そこで、プロジェクターで木構造を絶えず見せながら黒板に板書もして進めています。定着は進んだでしょうか?

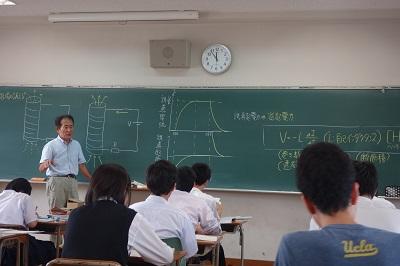

3枚目の写真は物理の授業です。電磁誘導・過渡現象の時間でした。物理現象の大半の原理・法則は微分方程式で表され、大学では種々の数学手法を使って解いていくのですが、高校では微分方程式を使わずに説明しますので、生徒にわかってもらうのに物理の先生は大変な苦労をされるようです。電磁誘導、右手の法則、左手の法則等々、覚えておられるでしょうか?

3枚目の写真は物理の授業です。電磁誘導・過渡現象の時間でした。物理現象の大半の原理・法則は微分方程式で表され、大学では種々の数学手法を使って解いていくのですが、高校では微分方程式を使わずに説明しますので、生徒にわかってもらうのに物理の先生は大変な苦労をされるようです。電磁誘導、右手の法則、左手の法則等々、覚えておられるでしょうか?

4枚目の写真は化学の授業です。演習問題を解いています。空席がいくつも見えるのは、欠席者が多いのではなく、少人数クラスで実施しているからです。選択授業は多くが、20~30人の少人数クラスで展開しています。総合学科は多くの選択科目を展開するために、教員が多く配置されますが、今宮高校では、進学に必要な科目と将来を考える科目の充実にそのリソースを割り当て、生徒の進路実現に努めています。

中間考査も、明日までです。 『onとoffを意識して』頑張れ 今高生!