7月2日(火)放課後に3年生の保護者集会がありました。

3年生の学年主任から担任団の先生方の紹介のあと、進路指導の観点から、昨年度の大学入試の状況や入試に当たっての保護者の心構えなどについて、大手予備校で経験豊富な担当者を講師にしてお話をしてもらいました。

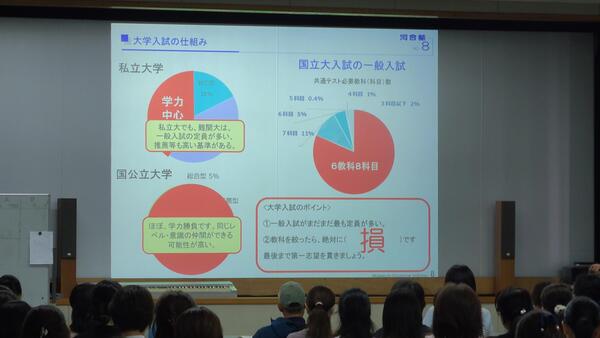

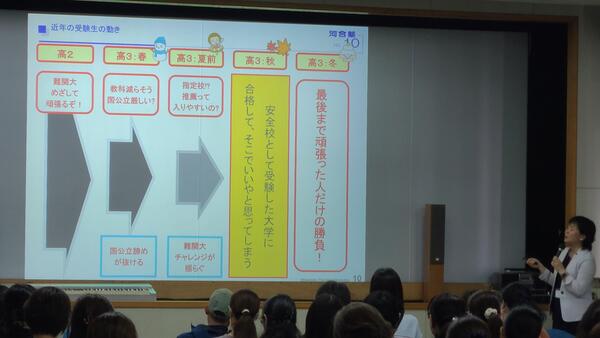

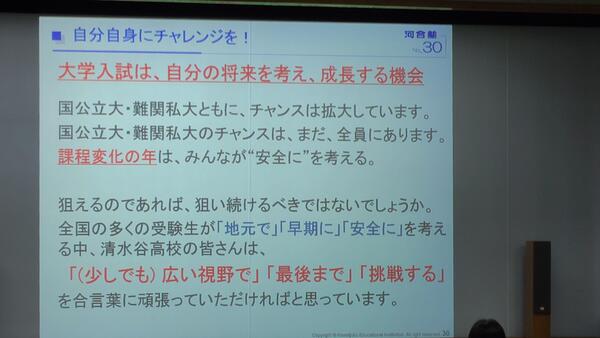

昨年度は、国公立大学をめざして最後まで頑張った現役高校生に国公立大学がとても入り易くなった。私立大学も、難関大学と言われる大学で一般入試受験の生徒が合格するチャンスが多かった。今年も、教育課程が変わる年であるからこそ、みんなが「安全志向」なので、恐れずに最後まで頑張って国公立大学や難関私立大を受ければ合格のチャンスが拡大する。現役生は秋までは十分に受験のための学力がついていないので、未だ途中経過である秋の模擬試験のD,E判定で諦めないことが肝心である。受験機会を増やすつもりで、合格者定員数の少ない総合型選抜や学校推薦型選抜を試しに受けて、落ちれば自信を無くし志望校を下げ、受かればそこで止めてしまいがちである。第一志望にこだわってコツコツと実力をつけ、3年生の冬になって最後まで頑張って残った人だけで勝負する大学入学共通テストや、合格定員数の一番多い私大一般入試、更に時間のある国公立大学入試を受けなければ損である。国公立大学は、前期、中期、後期の最大3回の受験が可能。3つの受験機会の出願期間は同じなので出願忘れをしないことが大事である。特に国公立の後期試験は、既に合格した受験者等が受験しないので、実際の受験倍率がぐんと下がり、合格し易い『最後まで頑張ったご褒美』(残り福)になることが多くみられる。目標を明確にして、日々コツコツ勉強し、規則正しい生活をして、言い訳をせず、出来なかった問題を直ぐ復習して課題を持ち越さない受験生が成功する。いつまでも志望が決まらず、いつもスマホをいじって、深夜型の生活で、定期試験の時だけ猛勉強し、課題を残して反省せず、妙に前向きなだけの受験生は失敗する。国公立大学の共通テストの新科目情報Ⅰは、過去問が無く皆が同一条件で配点を考えれば恐れる必要はない。

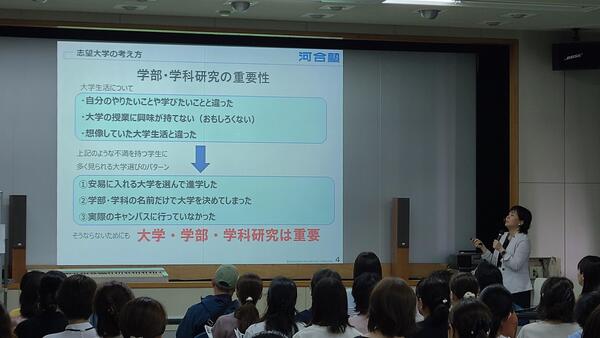

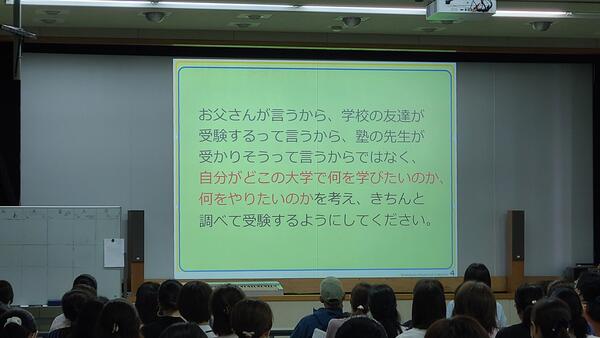

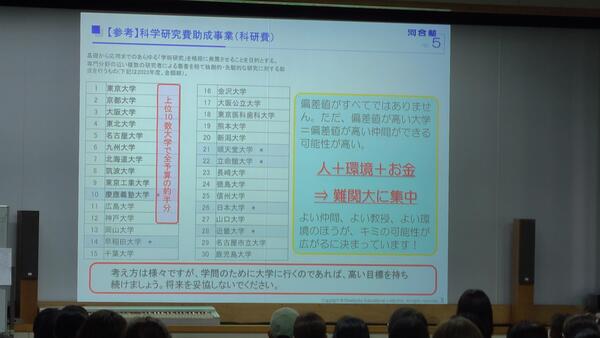

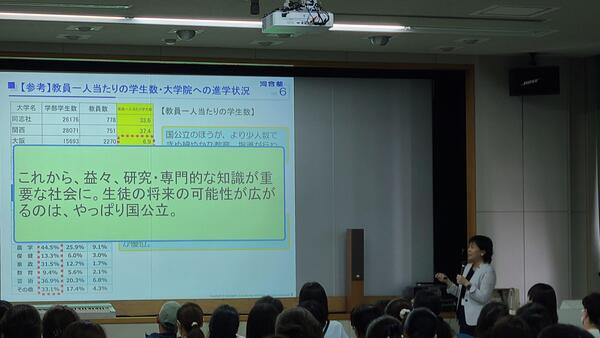

国公立大学などの難関大学ほど【人と環境と資金】が豊富に投入されている。学生1人あたりの教授数や国の科学研究費の配分金額は国公立大学の優位が圧倒している。大学を選ぶことは自分の未来を選ぶことになる。生涯付き合う友人を得て、それが人脈になる。自分のやりたいことは何か、からどういう未来を描いてどの大学に行くのか、をしっかり考えて受験してほしい。予備校には毎年、大学には合格して行ってみたけれど、やりたいことではなかったので受験をし直すという学生が来る。時間とお金がもったいない話である。

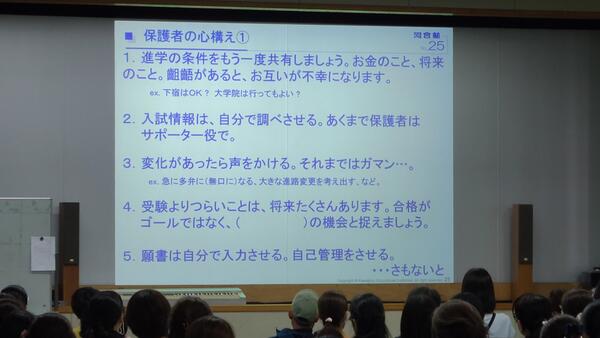

保護者の心得としては、お金のことや将来のことなど進学の条件を生徒本人とちゃんと共有すること。浪人しても良いか、下宿して良いか、理系では大学院まで行って良いかなどで食い違うと不幸になる。親が決めたり親の考えを押し付けるのでなく、まず子どもの考えをじっくり聴いてあげることが大切。入学願書は自分で入力させて自己管理させること。親が間違え違う学部学科へ志願したケースがある。子どもを信じて、口出しせず、暖かく見守って陰ながら励ますこと。起床や朝食、風呂など生活リズムを最後まで守れるように支援してやること。大学受験にかかる費用を把握し準備を怠らないこと。

など、大変具体的に、詳しくお話をしていただけました。(私が聞き取った上での私の理解です。)

ありがとうございました。

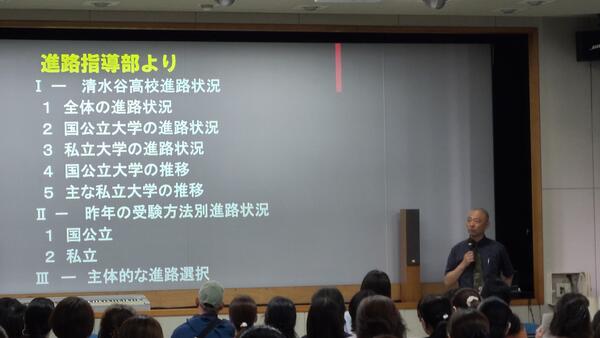

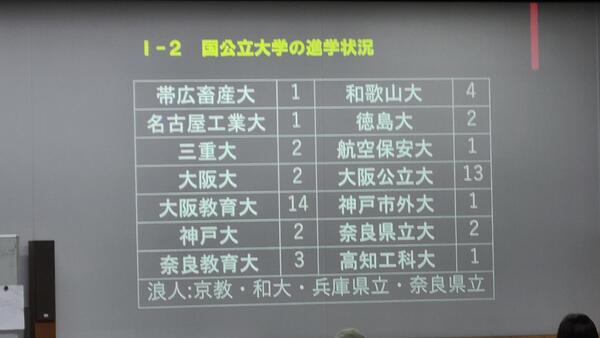

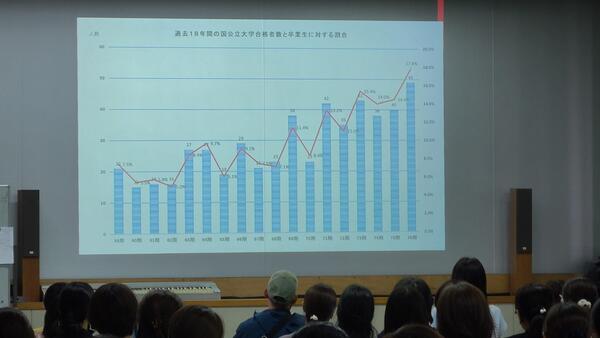

この後、清水谷高校の進路指導部長から昨年度の清水谷高校の進路状況や進路のアドバイスなどの話があり、学年の生徒部から生徒の遅刻など学校生活の状況等の話がありました。

お疲れさまでした。