5月15日、本校にて、第1回校内学習会「アセスメント①(行動観察と記録)」を実施しました。

個別の支援計画・指導計画を作成するための、児童・生徒の実態把握の方法(行動観察と記録の取り方)について、本校コーディネーターの藤城先生から講義をしていただきました。また実際に担任している児童・生徒について、どう記録するかそれぞれ考えました。

① 行動とは?

・人間や動物の観察可能(見てわかる)で測定可能(回数・時間など)な行為

・生きている個体にしかできないこと

・人の思いや考えも内在的言語行動である。

・「~ない」ではなく「~ある」で記述される。

(例「学校に行かない」ではなく「家でゲームをしている」)

② 行動の測定方法

・頻度(例:授業中に自分の席から立ち上がる回数)

・強度(例:泣き声の大きさを5段階で評価する。)

・時間(例:教室を飛び出してから戻ってくるまでの時間)

*行動の記録をつけるときは上記の観点を踏まえて記録を取る。

支援・指導を通して頻度・強度・時間を減らす(増やす)ことができたか検証する。

③ 指導・支援の対象となる行動とは?

・多すぎる行動(減らしたい行動)

例:自分の頭を叩く、独り言を言う、ベランダから物を投げる

・少なすぎる行動(増やしたい行動)

例:枠からはみ出さずに文字を書く、自分からあいさつをする

④ 行動の記録

・頻度

例)授業中に自分の座席から立ち上がる回数(高頻度行動)

日時 場所 チェック欄 合計回数

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5/14 1時間目(国語) 1年1組教室 ○○○○○○ 6回

5/14 2時間目(算数) 1年1組教室 ○○○ 3回

・頻度(回数)を数えるときは、ポケットにカウンターを入れておく、おはじきを右から左のポケットに移動する、ビデオに撮ってみるなどの方法がある。その時にできる無理のない方法で行う。

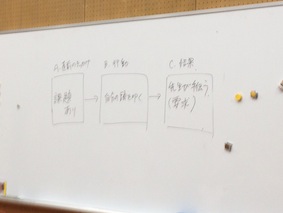

⑤ 機能分析(ABC 行動分析)

⑤ 機能分析(ABC 行動分析)

A:直前のきっかけ → B:行動 → C:結果

例)

日時・場所 直前のきっかけ 行動 結果 考えられる機能

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5/14 先生がプリントを配る プリントを破る 先生が叱る 注目要求

1時間 課題からの逃避

1年1組教室

*④と⑤について各自、記録を取り、次回の研修会で「個別の指導計画」を立てることになりました。