6月12日(火)に本校にて第2回校内学習会が実施されました。

第1回「アセスメント①(行動観察と記録)」に引き続き、第2回はアセスメントに基づいた「個別の指導計画の立て方」について、本校コーディネーターの藤城先生から講義をしていただきました。小グループに分かれて、アセスメントの例をもとに、個別の指導計画を話し合いながら考えました。

☆個別の指導計画の立て方

①実態把握(アセスメント)→ ②目標(行動)の設定 → ③指導内容・方法の立案 → ④評価

(今回の学習会は②・③が中心でした。)

②目標(行動)の設定

・少なすぎる行動→増やす

・多すぎる行動→減らす、別な行動(適切な行動・代替行動)を増やす

(例)友だちの使っているおもちゃを奪う(多すぎる行動)→「貸して」という(適切な行動)

③指導内容・方法の立案

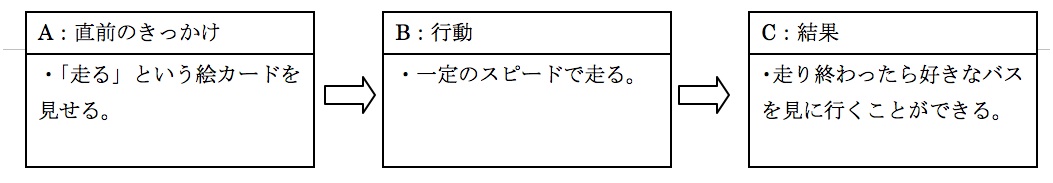

目標行動を増やすために、機能分析にしたがって、【A:直前のきっかけ】、【B:行動】、【C:結果】について支援内容・方法を立案する。

【A:直前のきっかけ】

①環境調整

目標行動を起きやすくしたり、問題行動を起きにくくしたりするために周囲の環境を整える。

(例)ベランダに投げやすいものを置かない。予定変更は前もって知らせる。

②プロンプト

目標行動を引き出すための言語的、視覚的、身体的なヒント。

(例)「今、何をするんだっけ?」と声かけする(言語的)、適切な行動を絵や写真にして見えやすい所に掲示しておく(視覚的)、なぞり書きができるように手を添える(身体的)

【B:行動】

①行動形成(シェイピング)

それまでになかった行動を徐々に目標行動に近づけていく。

(例)着席する(椅子に近づく→椅子に手を触れる→椅子に足が触れる→椅子にお尻が触れる→ )

②課題分析とチェインニング(順行連鎖・逆行連鎖)

一連の行動がどのようなステップから構成されているかを分析し、ひとつひとつの行動をつなげていく。

(例)手を洗う(蛇口をひらく→手をぬらす→石鹸を付ける→両手をこする→手をぬらす→蛇口をしめる)

【C:結果】

①強化

行動の結果、好きなもの・ことや感覚が得られたり(正の強化)、嫌なもの・ことや感覚がなくなったり(負の強化)するとその行動は増える。支援においては、目標行動が起きた時に適切に強化すれば、その行動は増えるか維持される。また、問題行動は強化しないで、それに代わる適切な行動(代替行動)を強化すると問題行動は減っていく(分化強化)。

(例)離席には注目しないで、着席した時に声かけをする。

②弱化

行動の結果、嫌いなもの・ことや感覚がが得られたり(正の弱化)、好きなもの・ことや感覚がなくなる(負の弱化)とその行動は減る。支援においては、問題行動が起きた時に適切に弱化すれば、その行動は減るかなくなる。弱化は一時的には効果があるが、適切な行動を身につけることにはならない。また、子どもとの信頼関係をそこなう恐れがあるので、注意が必要である。

例)(大声で)廊下を走るな!

③消去

行動の結果、直前の状況と何の変化も起きなければ、その行動は減るかなくなる。支援においては、問題行動が起きた時に適切に消去すれば、その行動は減るかなくなる。消去は一時的に問題行動が増加する(消去バースト)ことがあり、問題行動が減るまでに時間を要する。また、正確な機能分析に基づかない消去は、かえって問題行動を増加させてしまうことがあるので、注意が必要である。

例)教室から出ていく(注目機能の場合)→声かけをしない(○)

教室から出ていく(逃避機能の場合)→声かけをしない(×)

<機能分析の例>

・「ゆっくりでもいいので続けて走ることができるようになってほしい。」生徒のケース